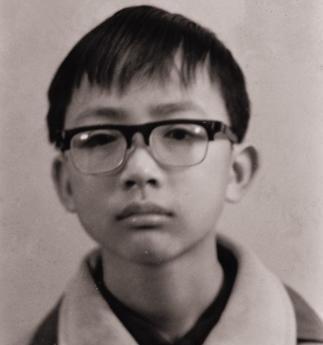

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 很多人认识赖宁,是从课本开始的。照片里,他戴着眼镜,一脸稚气。但现实里,他不是那种“听话模范生”类型。 他好奇心重,爱折腾,背包里常年揣着榔头,走哪儿都要敲两块石头,看能不能找到矿物。 老师说他想当地质学家,像李四光那样,他点点头说:“想去戈壁滩挖宝藏。” 他出生在四川雅安石棉县,1973年10月的事。他爸是水电局职工,家里条件一般,但很重视教育。 妹妹说他小时候就爱读书,除了地质、生物,那种化学实验书也看得津津有味。 有次还因为在家里“炼水”搞得煤气差点泄漏,被老妈一顿骂。 说白了,他是个“有点狂”的孩子。但这种狂,不是那种惹事的调皮,而是那种“认准了就不回头”的轴劲儿。 可问题来了,人再好,火不认人。 1988年3月13日下午,石棉县海子山突发山林火灾。 火势凶猛,周边是3500亩森林,还有个石油库和电视卫星站。要是烧过去,后果不堪设想。 赖宁那天没跟家里说实话,只说“我下楼走走”。 其实他偷偷和同学去了火场。没穿制服,也没拿工具,就拿着一根树枝,跟着大人一起扑火。 消防员不止一次把他们这些学生推下山,不让他们靠近。 但赖宁趁乱又偷偷溜了回去。他不是不怕,他知道那是火,不是游戏。但他说:“我能帮点忙。” 第二天早上,山火扑灭。搜救队在山顶发现他:眼镜不见了,手臂还挂在一棵烧焦的小松树上。 他牺牲时才15岁。消息传到县里,没人不震惊。一个孩子,竟然用命去救火? 省里很快追认他为“革命烈士”,共青团中央也给他颁了“英雄少年”称号。 那几年,全国中小学都在讲赖宁的故事,课本里、黑板报上、学校墙上,到处都是他的照片和事迹。 他成了那个年代“为集体而生”的象征。小学生写作文都要提他,老师布置的“英雄观后感”,不少人都是照着赖宁写的。 但很快,事情就变了。 2012年前后,很多人发现一个细节:赖宁的故事从教材里悄悄消失了。学校墙上的照片也拆了,纪念栏内容换成了“安全教育”。 有人不解:英雄怎么说删就删?是不是现在的孩子,已经不需要榜样了? 其实没那么简单。 教育部统一调整教材内容时,赖宁的内容被拿掉,理由很明确:现在的安全教育,优先强调“见义智为”,而不是“盲目救援”。 未成年人没有专业能力,遇到危险,应该第一时间报警或找大人,而不是自己冲上去。 学者也说了,这不是否定赖宁,而是怕出事。 你想啊,一个15岁少年救火牺牲被写进教材,很多孩子会觉得“这就是榜样”。 可问题是,他们没有赖宁的判断力,也没有他那种冷静。一不小心模仿了,后果谁来负责? 教材不能鼓励冒险,这也是国家对未成年人的保护。 还有家长站出来说:我们佩服赖宁,但现在的孩子安全更重要。精神可以传承,但不一定非要模仿行为。 换句话说,不是赖宁错了,而是时代变了。 从1988年到2012年,二十多年过去了,社会对“英雄”的定义也在变。以前讲的是“舍己为人”,现在更强调“科学救援”。 不是谁都能当英雄,也不是每个孩子都该冲上火线。 可这并不代表赖宁被遗忘。他的纪念馆还在,石棉县还有他的广场和塑像。 每年都有学生去参观,每年也有媒体讲述他当年那一夜的山火。 2012年之后,虽然课本里不再出现他,但在网络上,在纪念日,在各类采访中,他的故事还在流传。 说到底,赖宁不是被删了,而是换了一种方式存在。