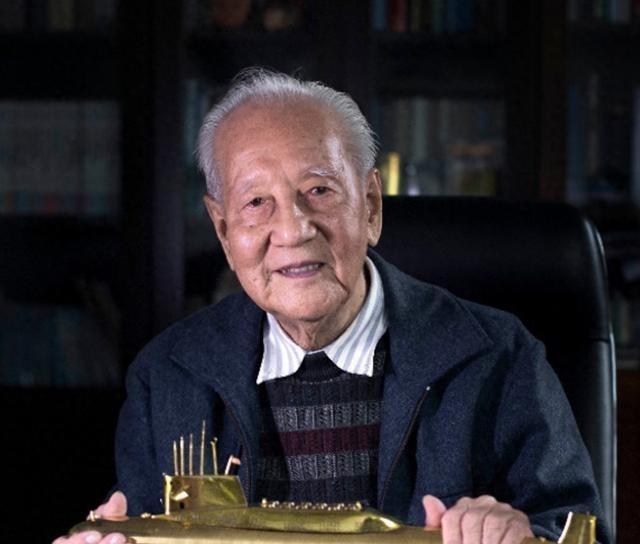

1988年,“中国核潜艇之父”黄旭华,在南海做核潜艇试验时,顺带回了趟老家,探视自己的95岁高龄的母亲,母亲望着自己的儿子,竟说不出一句话来。 三十年没回家的儿子突然出现在家门口,95岁的老母亲盯着他看了半天,张开嘴却一个字都说不出来。这不是什么狗血剧情,而是1988年真实发生的一幕。这个儿子叫黄旭华,他消失的这三十年,家里人都以为他是个不孝子,连父亲去世都不回来。直到老母亲从杂志上读到一篇文章,才知道儿子在干什么——造核潜艇。 黄旭华1926年出生在广东汕尾的一个渔村,父母都是乡村医生。小时候他也想学医救人,但1937年抗战爆发后,他亲眼看着日本飞机轰炸家乡,炸毁海边的渔船。那个画面改变了他的想法,学医只能救个人,要救国就得学造船学航空。1940年,14岁的他把自己的名字从黄绍强改成黄旭华,意思是希望中华民族能像旭日东升。 1945年,黄旭华考进交通大学造船系,专业成绩第一名。1949年从交大毕业后,他在上海几个单位辗转工作,参与仿制苏联援助的舰船。日子虽然忙碌,但好歹还能偶尔回家看看。1958年8月的一天,黄旭华突然接到通知去北京出差,他以为就是短期任务,连行李都没带就走了。 到了北京才知道,这不是出差,是要他参加核潜艇研制工程。领导跟他谈话时说得很明白:这项工作高度保密,进去了就别想出来,犯了错也出不来;要做好一辈子当无名英雄的准备,不能跟任何人说工作内容。黄旭华想都没想就答应了。那一年他32岁,从此开始了三十年的隐姓埋名生活。 说起来容易做起来难。当时新中国刚成立不久,什么都缺,造核潜艇这种尖端武器更是从零开始。黄旭华和二十多个人组成最初的团队,谁都没见过核潜艇长什么样。他们只能到处翻资料,用放大镜看外国杂志上的模糊照片,试图从中找线索。后来有外交官从美国带回来一个核潜艇玩具模型,大家如获至宝,反复拆装研究,从玩具里琢磨出了不少设计思路。 没有计算机,他们就用算盘算数据。每个数据都要两组人分别计算,结果一致才算过关。为了控制核潜艇的重量和重心,所有上艇的设备都要过秤,连边角余料都得称重。就靠这些最土的办法,他们一点点攻克技术难关。1970年12月26日,中国第一艘核潜艇下水,1974年正式服役。 这三十年里,黄旭华的家人完全不知道他在干什么。他只能给家里写信说工作忙,连通讯地址都是保密的信箱号码。父亲病重时他回不去,二哥去世时他也回不去。家里人对他的意见越来越大,觉得这个三哥真是没良心,连娘老子都不管了。 1987年,《文汇月刊》发表了一篇报告文学《赫赫而无名的人生》,详细写了中国核潜艇总设计师的事迹。77岁的老母亲从邻居那儿借来杂志,戴着老花镜一字一句地看完。看到文中提到”他的爱人李世英”,老人家才明白过来,原来三儿子这些年是在搞国家机密,不是不孝,是真的回不来。她把所有子女叫到跟前,郑重其事地说:“你们要理解三哥,不要再埋怨他。” 1988年4月,中国核潜艇要在南海进行极限深潜试验。这是检验核潜艇战斗力的关键环节,风险极大。20多年前美国的核潜艇在类似试验中沉没,艇上一百多人全部遇难。试验前气氛紧张,有战士甚至开始写”遗书”。62岁的黄旭华决定亲自上艇参加试验,他说作为总设计师,要为艇上170多名参试人员的生命负责。 4月29日中午12点10分52秒,核潜艇成功到达极限深度。试验圆满成功后,上级破例批准黄旭华回家探亲。他带着妻子回到阔别三十年的老家,推开家门看到95岁的母亲。老人家抬起头,用浑浊的双眼努力辨认眼前这个满头白发的人。她张开嘴想说话,却一个字也说不出来,只有泪水不停地往下流。她伸出颤抖的手摸着儿子的脸,仿佛要确认这不是在做梦。母子俩就这样对视着,千言万语都化作无声的泪水。 探亲假很短,黄旭华陪母亲说了几天话,听她讲这些年家里的变化。临走时老人家虽然不舍,但没有挽留。她懂了,儿子的使命还没完成。 此后的岁月里,黄旭华继续为核潜艇事业奉献。他培养了一大批技术人才,其中包括1位院士、2位船舶设计大师、7位型号总设计师。1994年他当选中国工程院院士,2014年获评”感动中国”年度人物,2019年被授予”共和国勋章”,2020年获得国家最高科学技术奖。 面对这些荣誉,黄旭华始终很谦虚,说这是国家对核潜艇事业的肯定,自己只是团队中的一员。他把获得的两千多万元奖金全部捐出来,设立科技创新基金,到各地学校作报告,鼓励年轻人投身国防科技事业。他的生活简朴得让人难以置信,办公室多年没空调,分房时挑别人不要的顶层,妻子给他理了几十年头发。 2025年2月6日,黄旭华在武汉逝世,享年99岁。这位用三十年青春换来中国核潜艇从无到有的老人,终于可以安息了。他的一生诠释了什么叫”此生属于祖国,此生无怨无悔”。