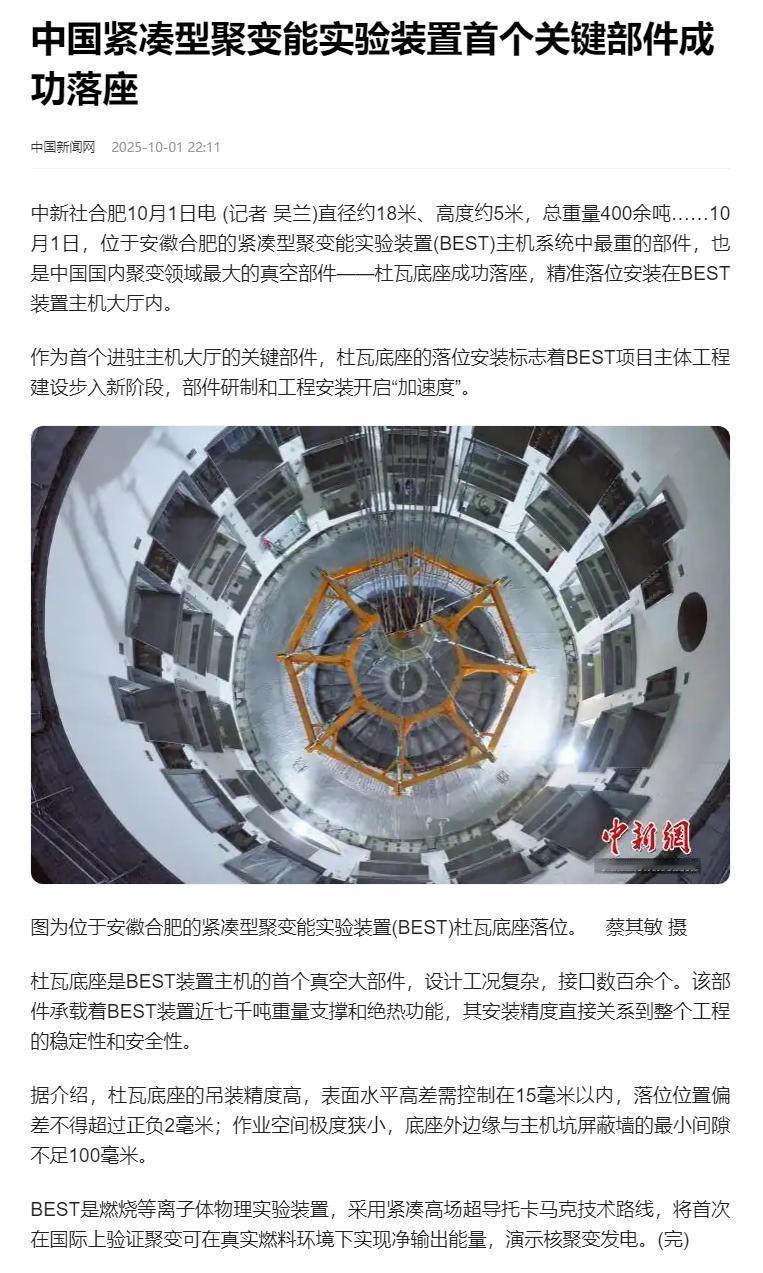

一旦美、中、俄之一率先掌握核聚变可控技术,后果会有多可怕?就这么说吧,谁要是真掌握了,绝对是下一个世界霸主,别人还无法赶超的那种。 核聚变技术本质上是模拟太阳核心反应,将氢原子融合成氦,释放出远超化石燃料的能量。不同于裂变核电,它不产生长效放射性废料,燃料取自海水中的氘和氚,理论上可持续数百万年。全球多个国家投入巨资追逐这一梦想,因为它能彻底颠覆能源供应链。 目前,国际热核实验堆ITER项目汇集欧盟、中国、美国、俄罗斯、日本、韩国和印度七方力量,总投资超250亿美元,目标是到2035年验证发电可行性。ITER位于法国南部,采用托卡马克装置,通过超导磁体约束高温等离子体,计划2025年底实现第一等离子体运行。这项合作虽表面和谐,但各国暗中加速本土项目,意图抢占先机。 中国在核聚变领域进展迅猛。合肥的东方超环装置EAST于2025年1月创下1066秒长脉冲高约束等离子体运行纪录,电子温度达1亿摄氏度以上。这不仅刷新了全球托卡马克装置的持续时间记录,还验证了稳态运行的关键技术,为ITER提供宝贵数据支持。同时,安徽的紧凑型聚变能实验装置BEST项目在2025年10月迎来关键突破,主机杜瓦底座浇筑完成,总装工作于5月启动,预计2027年建成并演示聚变发电。该装置体积小巧,功率密度高,标志着中国从实验室验证向工程示范跃进。中国聚变能源有限公司于7月在上海成立,七家央企注资114.92亿元,刷新国内单笔融资纪录。这显示出国家层面对聚变产业的战略倾斜,产业链从超导材料到诊断系统逐步完善。 美国则在惯性约束聚变路径上领先。加州劳伦斯利弗莫尔国家实验室的NIF装置早在2022年12月实现点火,输出能量超过输入1.5倍。进入2025年,美国能源部追加1.34亿美元资金,支持FIRE和INFUSE计划,推动私企参与聚变创新。NIF团队利用AI模型提前预测点火成功,发表于《科学》杂志的研究显示,这种认知模拟框架可优化实验参数。光学技术创新也显著,新书《光学技术助力聚变点火》记录了如何提升激光性能。虽未公布2025年新能量纪录,但这些进展强化了美国在高功率激光和靶丸制备领域的优势,潜在商业化路径指向2030年代初的示范电站。 俄罗斯的努力集中在磁约束托卡马克升级上。莫斯科库尔恰托夫研究所的T-15MD装置于2024年实现首轮稳定等离子体,2025年继续优化辅助加热系统,包括中性束注入和电子回旋加热。陀螺仪制造计划生产第九台作为备用,安装将于年底启动。该装置主要半径1.48米,环向磁场2特斯拉,脉冲时长可达30秒,旨在支持ITER运行参数优化,并探索聚变-裂变混合模式,利用中子驱动非裂变燃料裂变或嬗变核废料。这不仅是技术延续,还体现了俄罗斯在等离子体诊断和材料耐久性方面的积累,联邦目标计划将聚变纳入2025-2030年核能新技术框架。 这些国家进展交织成全球竞赛网,ITER作为桥梁,却也暴露资源分配张力。中国供应ITER9%的组件,包括2025年6月交付的关键磁体,美国负责18%的诊断系统,俄罗斯提供陀螺仪和远程处理系统。各国本土项目互补ITER短板:EAST测试长脉冲操作,NIF验证点火机制,T-15MD扩展操作域。但竞争焦点在于谁先实现净能量增益并商业化。福布斯估算,聚变若成熟,全球GDP可增68万亿美元,能源成本降至接近零。这要求综合国力支撑,从稀土精炼到高端制造,中国控制全球90%稀土供应,成为磁体核心瓶颈。 率先掌握聚变的国家将重塑军事格局。以海军为例,美国洛克希德·马丁已设计迷你聚变堆用于航母,理论上可无限续航,电磁弹射和激光武器无限充能。中国福建舰若集成聚变模块,舰队巡航半径扩展全球,电磁轨道加速导弹威力倍增。俄罗斯北极基地依赖柴油发电,聚变堆可支撑零下60度环境下的长期部署,破冰船功率翻倍,封锁北极航道。相比之下,后发国家军力投射受限,补给线脆弱,地缘影响力急剧衰退。这种不对称将放大现有联盟裂痕,美俄中博弈从常规能源转向聚变霸权。 经济影响更趋剧烈。聚变电力廉价稳定,长三角工厂电费可降至原八分之一,制造业成本优势碾压对手。硅谷数据中心虽受益美国聚变,但中国出口产品价格已低20%,东南亚订单涌向中国纺织和电子业。中东石油国面临崩盘,油轮闲置,出口转向电力协议。美国若领先,可向日韩倾销白菜价电流,换取战略港口权。俄罗斯推“聚变电暖”套餐,强制欧元结算,欧盟冬季能源危机加剧。全球供应链重构,稀土依赖放大中国杠杆,他国工厂因原料短缺倒闭,这比贸易战更狠厉。