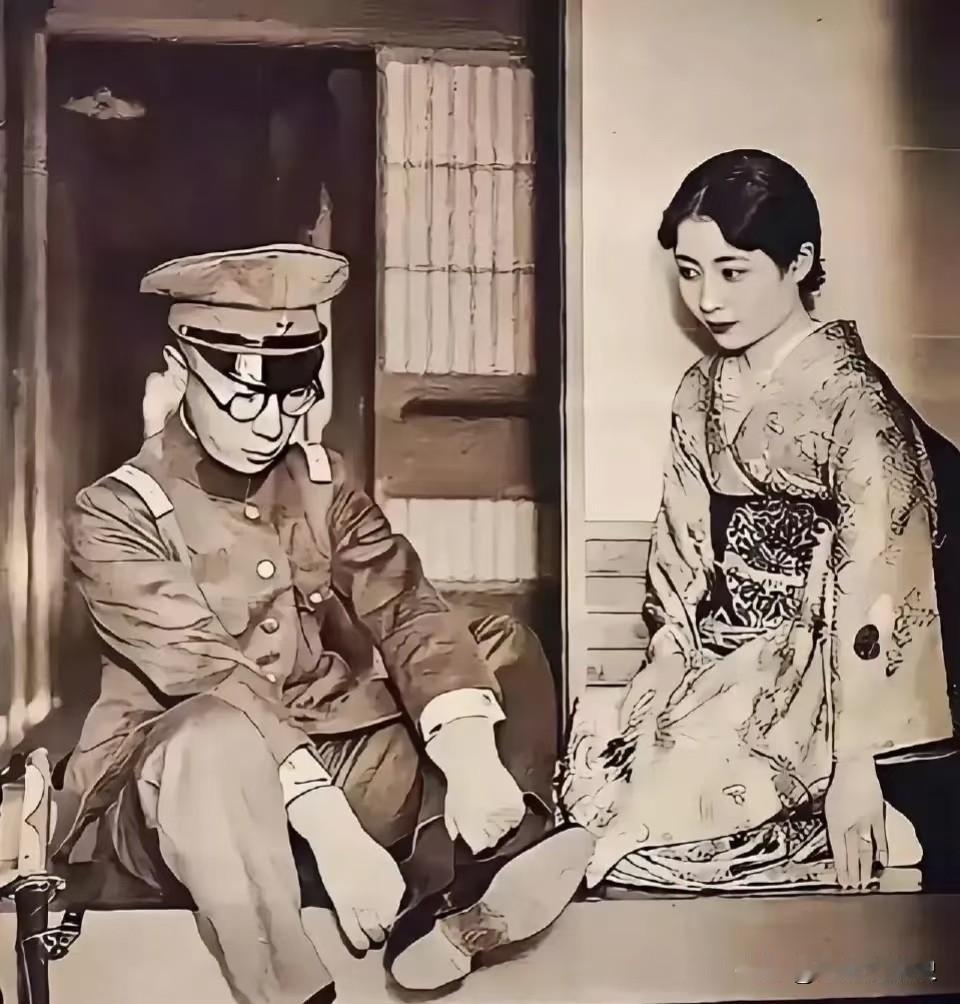

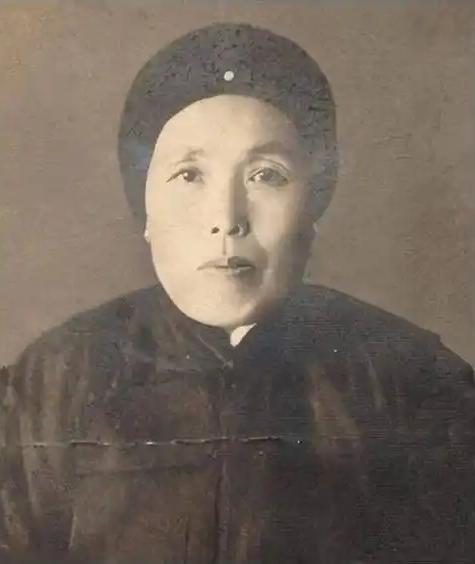

唯一办过户籍的皇帝溥仪,地址令民警惊讶,文化程度一栏独一无二 三岁登基,半生傀儡,末代皇帝溥仪走进派出所办理户口时,文化程度栏里填写的文字,让户籍民警愣在了当场。 1960年2月16日,北京西城区厂桥派出所里,一位54岁的中年男子正在填写户口登记表。当他在“文化程度”一栏写下那独一无二的内容时,办理户籍的民警不禁惊讶地抬起头,仔细打量眼前这个面色苍白、衣着朴素的男人。这就是中国历史上唯一拥有户籍的皇帝——爱新觉罗·溥仪。 “皇帝”这个词,在中华五千年的历史中意味着什么?是天子,是九五之尊,是永远不需要户口的人。然而,溥仪却成了那个唯一的例外。 溥仪的人生从一开始就充满了矛盾与争议。1908年,年仅3岁的溥仪被扶上龙椅,成为大清国的皇帝。他回忆童年时的紫禁城冷酷且不可抗衡,像“铁皮猴子实验”,在被铁丝编成的母亲怀抱中长大。 民国初年,逊清皇室曾利用报刊媒介,积极宣扬溥仪的聪明勤奋、爱好西学,试图将他正面的形象展现给公众。但在这精心塑造的形象背后,是一个连宫门都出不去的囚徒。 紫禁城的高墙,对于寻常百姓是禁区,对于年幼的溥仪却是牢笼。1924年,冯玉祥将溥仪驱逐出宫,帝号被废,他第一次真正走出了那座困住他十几年的宫殿。 离开紫禁城后,溥仪先避居日本驻华使馆,不久后住进天津日本租界。在天津的7年里,他进行了大量复辟活动。 1931年底,在侵华日军策划下,溥仪潜往东北,在长春建立伪“满洲国”,担任“执政”,后登报称帝,年号康德。 在伪满的岁月里,溥仪表面上仍然是“皇帝”,实际上却是不折不扣的傀儡。他自己在后来也承认:“一个省长,他们说抓就抓,说杀就杀,我作为一国之君,他们一个小小的军官就敢对我警告通牒”。 1946年,溥仪在东京审判中出庭作证。他控诉日本侵略者的同时,也不乏自我辩解的成分。他甚至承认,在法庭上关于谭玉龄死因的指控,含有私人怨恨的因素。 二战结束后,溥仪先被苏联红军俘获,1950年移交中国政府,进入抚顺战犯管理所接受改造。 在抚顺,溥仪开始以自传方式写悔罪书,完成了40多万字的悔过书初稿,这就是《我的前半生》最初的“油印本”。 这本书后来经过修改完善,成为20世纪中国最有影响的传记之一,累计销售超过200万册,被翻译成10多个语种。 1959年12月4日,最高人民法院根据特赦令,予以释放回京。溥仪终于走出了监狱,成为了一个自由人,但也面临着一个实际问题——他需要办理户口。 当溥仪走进派出所办理户口时,出现了令人惊讶的一幕。因为在“文化程度”一栏,溥仪没有填写“小学”、“中学”或“大学”,而是写下了“私塾”二字。这在当时的户籍登记中是独一无二的。 这个看似简单的词汇,却折射出溥仪异常的教育背景,因为他从小接受的是皇帝教育,在毓庆宫学习的是“始于侍亲,终于侍君”等皇帝高于一切的世界观。 这种教育塑造了溥仪“众生不平等”的观念,造就了他自私甚至残暴的个性,但却没有为他提供任何在现代社会谋生的技能。 成为普通公民后,溥仪被分配到中国科学院植物研究所北京植物园工作,后来任全国政协文史资料研究委员会专员,甚至成为政协第四届全国委员会委员。 这位曾经的皇帝,学会了普通人的生活技能,享受着前所未有的自由,但也面临着各种窘迫。有记载显示,溥仪在成为公民后,曾想娶“无产阶级女士”为妻。 1967年,溥仪在北京逝世,结束了他跌宕起伏的一生。 溥仪去世后,她的最后一任妻子李淑贤曾回忆,两人一起生活时,溥仪常常站在窗前,望着远处的紫禁城发呆。那一刻,他在想什么?是怀念紫禁城中的童年?还是感慨命运的无常? 从紫禁城到派出所,从“私塾”教育到公民身份,这位中国历史上唯一办理过户籍的皇帝,用他特殊的方式,见证了一个时代的终结。