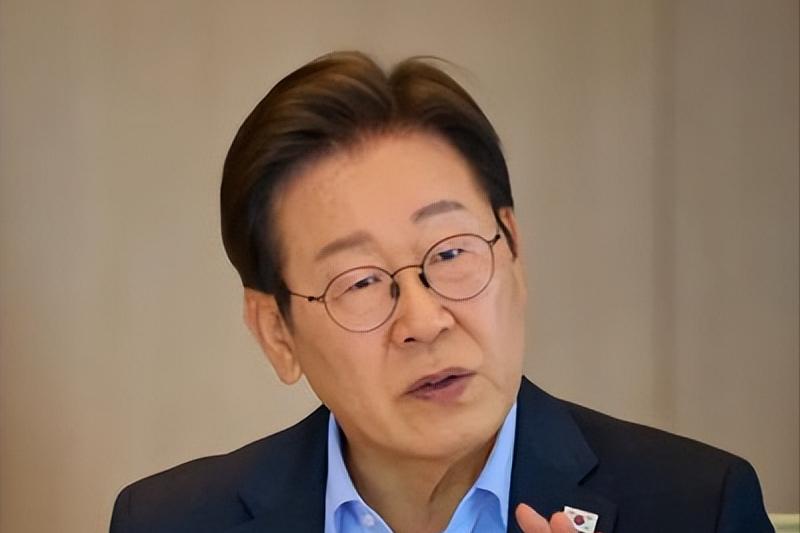

要说李在明这段时间最大的心病,那就是庆州APEC峰会在即,但是中方始终没给一句准话,答应赴韩捧场了。纵观李在明政府上台以来的中韩外交往来,本来有一个良好的开端,中方先派大使赴韩履新,给李在明发送了一张邀请函,询问他是否愿意出席 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 李在明上台之后,中韩关系其实有过一个还算不错的开头。中国先派了新任驻韩大使赴任,还递上了一张邀请函,问他要不要访华。这在当时算是个积极信号,本来让外界觉得中韩关系有机会升温。 可谁能想到,好不容易有了点火苗,很快又冷了下来。 眼下,距离10月底的庆州APEC峰会越来越近,作为主办方,韩国自然希望中方能派高层出席。 因为中国不仅是亚太地区最大的经济体之一,还是韩国最大的贸易伙伴,中方要是不来,整个峰会的分量就要打折扣。 韩国这边也是真急了,从6月到9月,先后至少三次高规格发出邀请:6月总统通话时第一次提;7月又通过正式函件再次邀请;9月外长赵显亲自跑到北京,当面递交邀请信。动作摆得很明白,就是想请中国来撑场面。 可北京的态度一直比较克制,外交部在9月17号的会谈里明确说支持韩国办好这次APEC,但就是没松口答应派哪一级别的代表来,话说得很含蓄,只强调要相互协调。这种“不置可否”,其实就是一种观望。 韩国为了让中方点头,最近也没少下功夫。比如开放中国团队游客免签,甚至还出面限制一些反华示威,都是想制造一个友好的氛围。可问题在于,这些措施在中方看来,更多是姿态,还没有触及关键问题。 为什么中方这么谨慎?这背后有三层考量。 第一,敏感问题必须处理妥当。中方一直强调,韩国不能跟着别人起哄,更不能在涉及中国核心利益的问题上模棱两可。外交部在会谈中也特别提到“妥处敏感问题”,意思就是希望韩国要把分寸拿捏好。 第二,看实际行动,而不是表面功夫。免签、控制示威这些,虽然是友好姿态,但在关键的战略问题上,比如“芯片供应链”“军事部署”“对华定位”,韩国还没有给出明确答案。中方要的不是短期示好,而是长期承诺。 第三,出席安排本身就带有政治意味。像APEC这种场合,大国领导人要不要去,往往和双边关系的深度直接挂钩。中国现在迟迟不表态,其实就是把最后的协商空间留到关键时刻。 对韩国来说,这事之所以急,主要还是因为经济压力。韩国对中国市场依赖度很高,贸易额超过3600亿美元,中国更是韩国多个核心产业最大的出口地。 可2025年上半年,韩国对华贸易顺差缩水了15%,这对他们来说不是小数目。李在明政府很清楚,想让经济稳住,必须修复和中国的关系,而APEC正好是个机会。 庆州这次办会,韩国也算下了血本。峰会主题是“我们构筑的可持续明天,连接、创新、繁荣”,很对他们的胃口,既能强调数字经济,也能展示绿色转型。 庆州把普门旅游区作为核心区域,从交通到环境设施都做了升级,还从7月开始给传统市场的商户培训英语,生怕国际宾客来了怠慢了。 对韩国来说,这场峰会不仅是外交舞台,也是展示国家形象的窗口。 但李在明政府的难处也很明显,他在外交上一直走平衡路线,一边不敢得罪美国,一边又想拉近中国。这种“走钢丝”,比看上去复杂得多。 比如他访美时公开表态说“无法违背美国基本政策”,但转头又在48小时里接连抛出三个对华友好的政策。 外界一看就明白,这其实就是摇摆。中国当然看得清楚,韩国在战略上还没定主意。再加上韩国国内声音也不一致,保守派总在批评政府“亲华”,但民调又显示有六成民众希望修复中韩合作。这样的矛盾,让李在明的对华政策注定难以稳定。 这就解释了为什么中国要观望,因为外交不是过家家,一次免签或者一场示威管控,不可能换来真正的战略互信。中国要看到的是韩国在关键问题上的立场和态度,比如会不会继续在半岛问题、芯片供应链、军事安全这些领域跟着美国走。 但话说回来,中韩关系也并不是冷到冰点。民间一直有不少暖心的互动。比如韩国海警为救中国公民殉职,中国司机在危险时刻保护韩国乘客,这些事件都证明两国民意基础还在。真正的难题在于官方如何把这种民意转化成政策。 如果换个角度看,中国这次的沉默,其实对李在明来说也算一种提醒。大国外交的节奏,不会因为一场峰会就轻易改变。 韩国要想真正修复关系,就得在战略上想清楚自己要站在哪里。如果一直想“一边吃中国的经济红利,一边靠美国的安全保护”,那中方自然不会轻易点头。 对中韩两国来说,邻居关系是搬不走的。谁都不想把关系搞僵,可合作的前提是互相尊重,尤其是在涉及核心利益的问题上不能含糊。APEC这次会不会成为一个转折点,还要看李在明政府能不能在最后关头拿出实质性的动作。

![美国人直言韩国上不了桌,台下的韩国人都沉默了…[捂脸哭]apec月底就要在韩国召](http://image.uczzd.cn/16408427114897012493.jpg?id=0)

劲风

中国阅兵你不来,现在想好事呢,给你脸了?

风葬秋暝夜雨

93邀请李在明都没来,礼尚往来自然也不会去

用户10xxx15

派张召忠将军去教训小棒子

用户15xxx54

给它个球面子,对这些小国只有大棒。

0042

对等

平平安安

让墙头草继续摆吧!中国都习惯了。韩国的再三邀请,不是因为它自己需要中国,而是不得不需要中国来完成川普交给它的"会面”任务,压力山大呀

用户10xxx46

他不来我们去什么,派个代表就行了

海阔天空

派高志凯教授去说几句就行

用户15xxx18

驻韩大使就够了!

用户10xxx48

你摇摆,我观望,哈哈

XⅩY

这个总统很阴险狡诈的!

博奕

礼上往来,我们派一个与93阅兵韩国来的同级别的代表去参会就得了。反正这样的会议也谈不出什么。

Jason

驻韩大使参加

用户15xxx65

阅兵不来,我们没理由去,一定不能去

山中一客

你不来中国,先去美国,倾向明摆着。我们干嘛去自降身份!

痞才怪怪谈赵士吉

免签好像是韩国有利,

追梦人

不去!

彼岸花开

表现好了拍个部长,表现不好派个客服

马克

可以派一个外交部的副部长去,就可以了。

用户10xxx85

派经贸团队