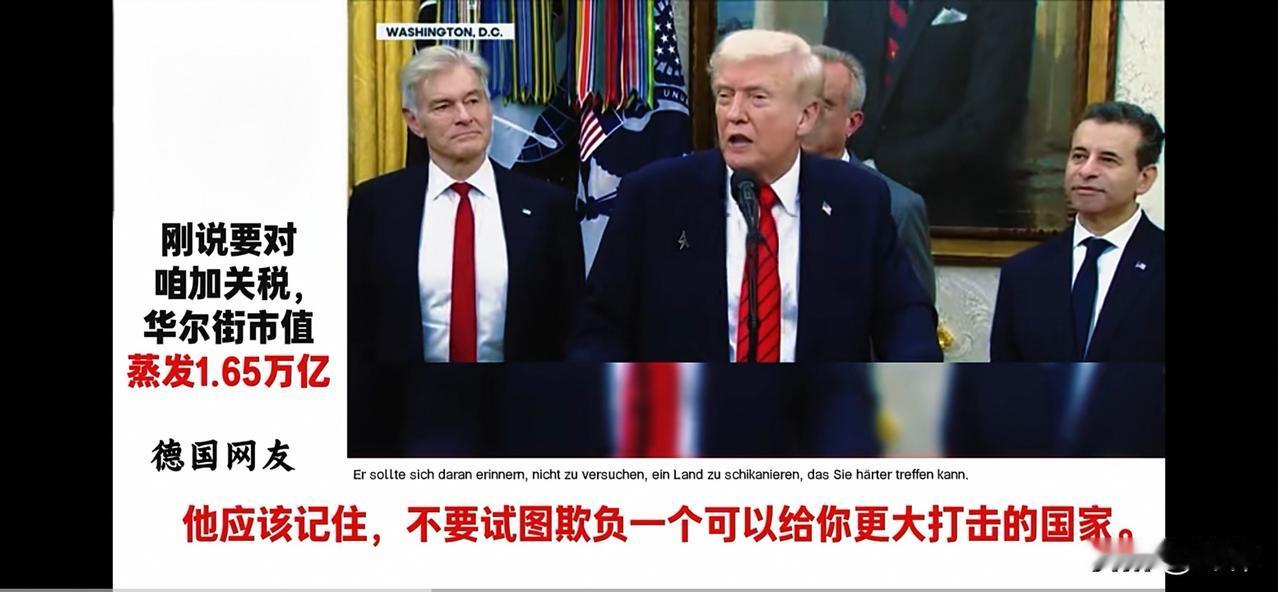

又把一个钱学森逼回了中国,美国人纷纷破大防,这下要见证历史了! 美国红迪网最近因为一个华裔学者吵翻了天,顶尖统计学家刘军2025年8月正式加盟清华大学的消息,让不少美国网民直呼“重演钱学森时代的悲剧”。 这场风波里最值得琢磨的,不是“顶尖人才流失”的表面感叹,而是刘军的选择背后,藏着中美科技竞争格局里最真实的攻守之势。 先说清楚,为什么美国人把他和钱学森相提并论,刘军可不是普通的学者——这位1985年北大毕业、芝加哥大学博士出身的大佬,2000年就坐稳了哈佛终身教授,手里攥着国际统计学界最高的考普斯会长奖,连美国国家科学院都得给他个外籍院士头衔。 他搞出来的序贯蒙特卡洛方法,现在在大数据分析、个性化医疗里到处都是,论文被引九万多次,说是统计学界的“顶流工具人”一点不夸张。 美国人喊悲剧重演,与其说是惋惜人才,不如说是戳中了他们的焦虑点,毕竟刘军不是突然跑路,2015年他就帮清华建了统计学研究中心,2024年干脆牵头把统计与数据科学系搞了起来,等于一步步把根基挪回国内。 这操作背后,美国自己的“神助攻”可不少,2025年3月刚爆出,印第安纳大学的王晓峰教授被FBI抄家后直接“失踪”,佛罗里达的中文教授王凯文更冤,就因为出身中国,哪怕早在美国寻求庇护,照样被州法解雇,虽说特朗普时期的“中国行动”名义上停了,但这种动辄拿华裔学者开刀的氛围,谁待着不闹心?刘军这种站在顶端的科学家,犯得着在异国他乡天天担惊受怕? 而且,国内早就不是当年钱学森想回都没平台的样子了,咱们的研发投入年均增长8.9%,美国才4.7%,而且咱们花同样的钱能养活更多研发人员,实际搞科研的规模早悄悄超了一截,清华给刘军配的可不是空架子,自强科技楼的专属实验室、随手能联动的跨学科团队,还有国内数字经济、生物医药这些领域嗷嗷待哺的应用需求,哪样不是搞科研的香饽饽? 他之前跟清华邓柯教授合作搞的中文文本分析新方法,直接发在了《美国科学院院刊》上,这种本土研究的爆发力,哈佛未必给得了。 再说了,刘军的选择压根不是个例,教育部数据摆在那儿,2024年回国的留学生快69万,占出国总人数的88.5%,尤其是搞STEM专业的,一多半都回来了。 这就跟找工作似的,一边是处处提防你的老东家,预算还一砍再砍;另一边是待遇给足、平台搭好、前景光明的新平台,用脚投票都知道选哪儿,美国人自己也有人看明白了,红迪上就有网友吐槽“明明是自己把技术优势拱手让人,还怪人家学者跑路,这不是自毁吗? 说到底,刘军加盟清华这事儿,是见证历史的新剧本,美国要是还抱着疑神疑鬼的老一套,一边削减科研预算,一边折腾华裔学者,将来只会有更多“刘军”做出选择,而咱们这边,只要继续把研发投入砸实、把科研平台建好,不用“逼”,自然会有更多人才找上门来。 毕竟对顶尖科学家来说,能安安心心搞研究、让成果落地生根的地方,才是真正的沃土,美国人与其在红迪上骂骂咧咧,不如先琢磨琢磨怎么把自己的学术环境搞干净点,把钱花在刀刃上,不然下次再喊“悲剧”,恐怕连观众都懒得搭腔了。

文白

怎么能跟钱老比,钱老是自愿回国报效祖国的这个是被逼无奈