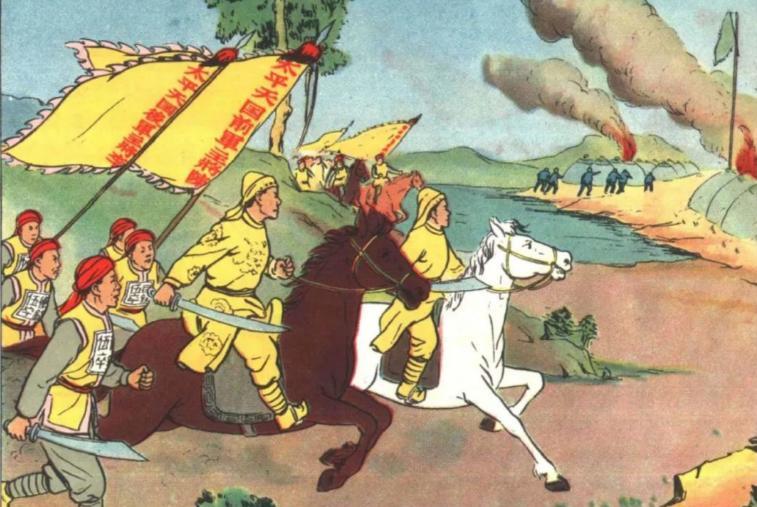

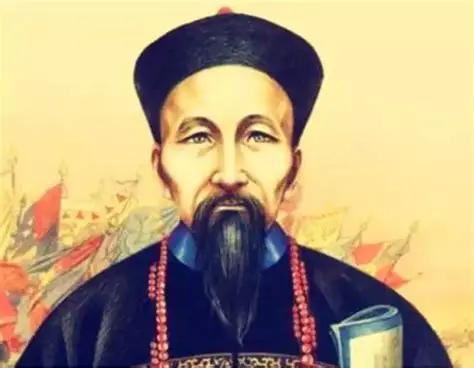

曾国藩为啥热衷于“结硬寨,打呆仗”?以守为攻,这套战术看似笨拙,却是《孙子兵法》“先为不可胜,以待敌之可胜”的极端化实践,体现了儒家“慎战”思想。 曾国藩的战术选择,首先源于他独特的个人经历和性格特质。1838年,27岁的曾国藩在殿试中取得三甲第四十二名后中进士,但却是“同进士出身”,啥意思呢? 曾国藩对这玩意极为敏感,视其为“难言之隐”,但也造就了他“打脱牙齿和血吞”的忍耐力,懂得忍让、取舍和刚柔互用。 1853年,太平天国运动席卷半个中国,曾国藩受命组建湘军。但作为一介书生,他既缺乏军事经验,对兵法也只有粗浅理解。而且曾国藩对自己非常有自知之明,自嘲“生平短于才”“自问仅一愚人”。 但这种“笨拙”反而成为他战术选择的优势。他深知自己不善机变,于是反其道而行之,干脆不打运动战,不追求奇谋巧计,而是采用最稳妥、最笨拙的方法:“结硬寨,打呆仗”。 湘军每到一地,不管寒雨,都要立即修墙挖壕。墙要八尺高,一尺厚;壕沟要深一尺,以防步兵;壕沟外还要设置花篱,高五尺,其中两尺埋入土中,以防马队。把以守为攻玩到极致,迫使太平军进攻,从而掌握战场主动权。 天京围城期间,曾国藩写信给曾国荃分析战局:“李秀成的兵以10万计,每天要吃上千石米,若没有大船搬运,根本不能持久。”为此,曾国荃构建了三重防御体系。 其实,面对机动性极强的太平军,曾国藩的“笨办法”恰恰就是不对称战争最优解。这种“致人而不致于人”的战术,本质是弱势方对持久战规律的朴素认知。所以,“硬寨”是手段,“呆仗”是心态,背后则是“持久战”思想。 该战略虽然效率低下,但胜率极高,以至于湘军胜率超80%。但坚壁清野对民生造成了极大灾难,导致饿殍遍野。比如天京围困期间,饥饿导致城内军民死亡率高达40%,再加上屠城,曾国藩也因此得名“曾剃头”。 其实,“结硬寨,打呆仗”战术之所以有效,核心就在于体系支撑。这一战术极度依赖后勤保障和资源供给,而曾国藩湘军的后勤优势首先就体现在其建军制度上。 后来人中,最为推崇曾国藩的可能就是常凯申。他在黄埔军校时就把《曾胡左治兵语录》定为学生必修课。“结硬寨,打呆仗”也因此成为了他的战术精髓。 在第五次反“围剿”中,常凯申一改前四次“分进合击”战术,转而采取堡垒战术,步步为营,修建了数千座碉堡,密密麻麻分布在苏区周围。这一战术起初确实发挥了作用,给红军造成了极大麻烦。 但历史并未简单重复,最终结果与曾国藩截然不同,为啥?因为红军并未像太平军那样坐以待毙,等待被逐步蚕食,而是跳出包围圈,开始了长征。 从曾国藩到常凯申,同样的战术,不同的结局,揭示了军事战略中一个深刻道理:任何战术的有效性,都离不开其背后之“道”。曾国藩能成功,是因为它不仅仅是一种战术,更是一种综合性战略系统。 它建立在扎实的后勤保障、有效的动员体系,以及官兵一体的价值观念之上。常凯申只学到了这种战术的“形”,而未领会其“神”;只继承了这种战术的“器”,而未把握其“道”。曾国藩把笨功夫做成了系统工程,而他却把笨功夫做成了行为艺术!