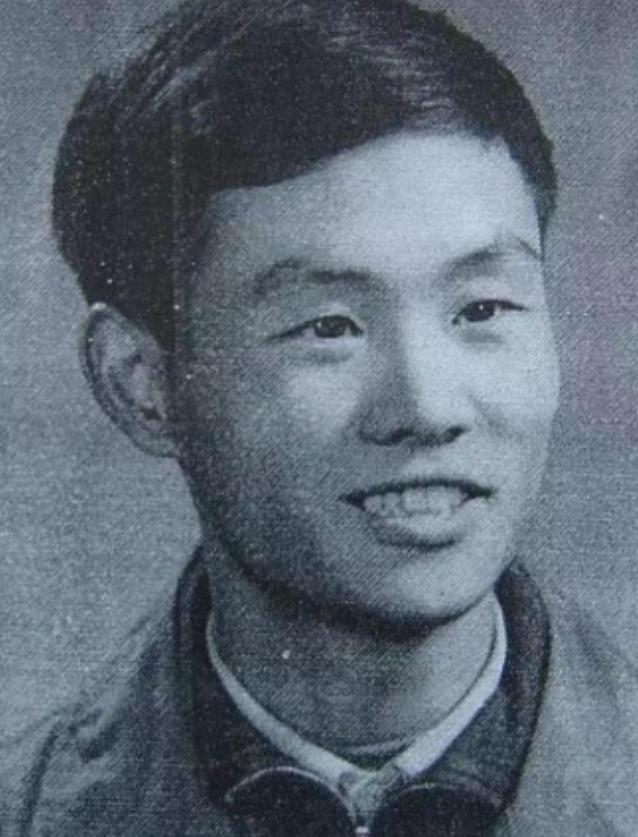

1970年,一名知青因为一首歌被判处死刑,就在他做好死亡的准备时,审判员却突然宣判:有期徒刑10年,这让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? 一首歌怎么会差点要了一个24岁年轻人的命?这事儿听起来挺魔幻,但它就是《知青之歌》和它的创作者任毅的真实经历。 这首歌的命,比小说还曲折,它当过一代人的悄悄话,后来成了杀人的罪证,又衡量了人性的高低,最后才变回一段历史的叹息。 故事的帷幕,于1969年5月的一个夜晚悄然拉开。彼时夜幕如墨,繁星似钻,而一段扣人心弦的故事,便在这夜色中,缓缓启幕。 在江苏江浦县的乡野之地,知青唐又作为任毅的友人,极力怂恿任毅为大家创作一首歌。 任毅也没多想,抱着吉他琢磨了一宿,就为了抒发知青们心里头那股子想家又迷茫的劲儿。歌里没有半句大话,旋律简单,词也朴实,说的全是年轻人的心里事。 没想到,这首歌像长了腿,一下子就在知青里传开了。为了安全,也因为这歌唱出了所有人的心声,大家干脆把作者写成“南京五中知青集体创作”。 它已超脱任毅个人之歌的范畴,化作一代人于苦闷岁月里彼此慰藉的独特暗号,在时光中传递着温暖与共鸣,成为那一代人心底难以磨灭的印记。 然而,好景宛如朝露,转瞬即逝。平静的时光未能长久延续,麻烦似乌云般悄然聚拢,一场未知的纷扰即将来临。 歌词里一句描绘人生沉浮的“深浅”,在传来传去的过程中,被人听成了“深陷”,味道一下子就从惆怅变成了绝望。 这还没完,更要命的是,在中苏关系紧张那会儿,苏联的莫斯科广播电台竟然播了这首歌。 这下彻底炸了锅。一首民间小调,瞬间被扣上了“通敌”的大帽子,成了官方口中的“反动黑歌”。任毅在田里插秧时听到这消息,腿都软了。 他竟径直前往县公安局,欲投案自首。一位经验丰富的老公安察觉其意图后,耐心相劝,一番言辞如春风化雨,终是将他劝返。 但终究没躲过去。1970年春节后,任毅在深夜从被窝里被荷枪实弹的军人和民兵带走。审讯时,他看到几十个手抄本,歌词被改得面目全非,罪名就这么被一点点造了出来。 他甚至被拉去公审大会现场,亲眼看别人被判死刑,那滋味,是无底的恐惧。 1970年5月,判决下来了:死刑。于死囚牢中,任毅每日皆能听闻远处刑场传来的枪响。那一声声枪响,似催命符般,他只能默默等待,等着命运之轮将行刑的时刻指向自己。 当绝望如浓重的阴霾,将心紧紧笼罩,令人几近窒息之际,转机恰似穿透云层的曙光,悄然降临,带来了新的希望与生机。 该案件呈报到时任江苏省革命委员会主任的许世友将军处。这位将军看了卷宗,直接拍了桌子,他觉得太离谱了:“一首歌就要人命,这像什么话!” 最后,许世友大笔一挥,批示:“此人年轻,历史简单、清白,无死罪”。就这么一句话,把任毅从鬼门关拉了回来。 原本应处以死刑的刑罚,经审慎考量与法律权衡后,作出了改判,最终罪犯被判处十年有期徒刑,这一裁决体现了法律的严谨与人文关怀。 于南京郊外的劳改农场,任毅每日需从事长达十数小时的繁重农活。那片农场的土地,见证着他在艰辛劳作中的坚持与承受。 但他没放弃,偷偷用铅笔头在废报纸上写申诉材料。直到1976年秋天,“四人帮”倒台,他才看到了真正的希望。1978年8月,他被无罪释放。 十年的青春没了,母亲为他愁白了头,妹妹在他服刑时病逝,曾经的恋人也嫁作他人妇。这所有的一切,皆是那首歌所付出的代价。 它于时光长河中掀起涟漪,却也在不经意间背负了命运施加的重担,令人唏嘘。 出狱后,任毅在纺织厂找了份工作,继续写歌。1985年,他在报纸上看到许世友逝世的消息,一个大男人哭得稀里哗啦。又过了十二年,他专程跑到河南新县,在许将军的墓前深深鞠躬。 如今,任毅已经年过七旬,偶尔还会弹唱起那首改变他一生的歌。这首歌,早已洗掉了所有罪名,成了一面镜子,映照着那个特殊的年代。 诚如他所言:“是非功过,交由时间判明。”时间自会以其公正之标尺,丈量一切,给出最为客观的答案。时间,确实给出了答案。 主要信源:(上观新闻——《知青之歌》,一支难以忘怀的歌)