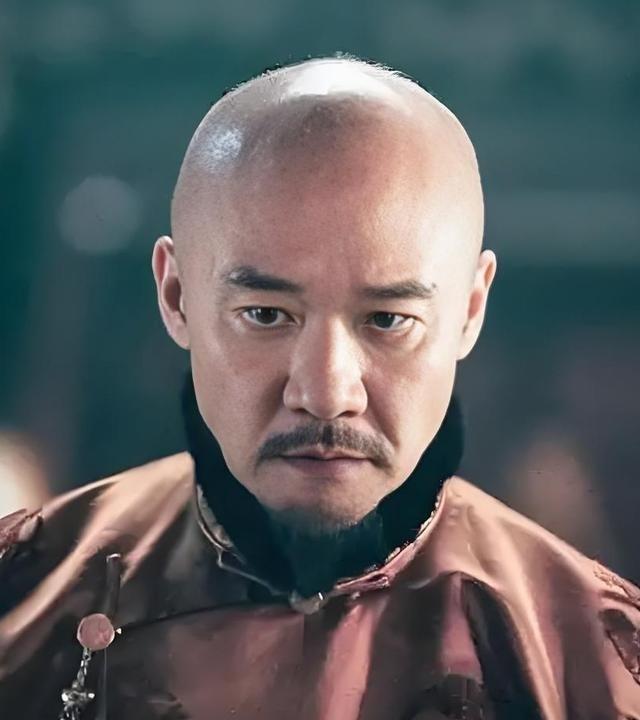

1997年,48岁的耿保国不顾妻子反对,借遍亲朋好友又咬牙贷款几十万,终于凑够了120万买下占地3000多平方米的明清古宅,此后他又把后半辈子的时间,都放在了修缮复原这座老宅上面,如今20多年过去了,他和这座宅子近况如何? 于平遥古城之中,有座名为“浑漆斋”的大院。其价值绝非能用金钱简单衡量,它承载着岁月的沉淀与文化的底蕴,是不可多得的珍宝。 因为它活出了三种生命:它是一件被推光漆艺重新雕琢的巨大艺术品,是一次用真金白银和商业机会换来的文化坚守,更是一个延续了三代人的家族生命体。 今天,我们就来聊聊这座宅子背后,那套不一样的价值逻辑。 耿保国修复这座宅子,根本不是简单的修修补补。这位国家级的漆艺大师,是用他近六十年的手艺,给这座400多年的老建筑做了一场长达二十年的艺术再创作。 他所求的,远非一处安身之所,而是一方广袤天地,恰似一张巨大画布,任他肆意泼墨、尽情挥洒心中豪情与想象。 最有代表性的,就是那块“浑漆斋”的真金牌匾。五个月,八道工序,那是漆艺的宣言,宣告了这座破败的冀家大院有了新的艺术身份。 这种融合无处不在,大漆被他用来封固梁柱上历经百年的裂痕,门窗隔扇上则开出了他亲手绘制的“岁寒三友”。建筑的每一寸肌肤,都被注入了漆器的灵魂。 “浑漆斋”所承载的文化分量,并非源于商业思维的运作,而是以一种全然反商业的逻辑层层累积而成,于喧嚣尘世中,坚守着独有的文化风骨。 一切始于1997年,那是个疯狂的决定。时年48岁的耿保国,未因妻子“往火坑里扔钱”的盛怒而却步,毅然四处筹措资金。他东挪西借凑得40万,又从银行贷了30万,最终凑足120万,成功拍下这座院子。 这无疑是一场孤注一掷的豪赌,全然未将后果考量在内,好似飞蛾扑火般决绝,带着不顾一切的莽撞与果敢,投身于未知的输赢之中。 之后二十多年,修缮花了四五百万元,钱从哪来?一切皆仰赖他逐件售卖漆器作品来换取。每一件漆器,都承载着他的努力,在交易流转中,拼凑出生活的模样。 等于说,他把自己的艺术产出,源源不断地“喂”给了这座老宅。 曾有人携千万现金,欲将此地改作高级会所,他挥手婉拒;亦有人提出合作分红之议,他同样不为所动。其坚守之志,令人感佩。他总说,这院子是“家里的老人”,不能动。 正因为一次又一次地拒绝被标价,这座如今估值上亿的宅院,才能保持着一种隐士般的气质,游离在官方景区之外。它的“无价”,恰恰源于它对“有价”的持续对抗。 时光缓缓流淌,“浑漆斋”已超脱一栋房子的简单定义。它宛如耿家文化的源头,成了孕育家族文化的母体,于岁月中静静滋养着耿家的精神脉络。 耿保国的二子,中学时期便随父于庭院清理杂草瓦砾。在那一方天地里,他们挥洒青春汗水,老宅也在时光中逐渐焕发生机,其青春正好与老宅重生同频共振。这种联结,比什么都牢固。 如今,儿子们顺理成章地接了班。大儿子专心做器物打磨,从清华美院毕业的小儿子则回归潜心创作漆画。 一家人,一套手艺,一个院子,形成了一个完整的艺术生态。最让耿保国欣慰的是,他的小孙子,已经在这座院子里,歪歪扭扭地画出了人生第一个漆器图案。 这宅子,已经有了自我繁衍文化基因的能力。它活了,而且它的生命力还在向外延伸。耿保国常常会手把手地教那些来访的年轻人做漆器。这座宅院的生命,早已不只属于耿家。 故而,“浑漆斋”并非是被耿保国挽救的古董。二者绝非单向的施助与受助,而是彼此成就、携手共进的挚友,于时光中谱写着共荣的佳话。 通过艺术的浇灌、商业的舍弃和家族血脉的融入,这座沉睡了数百年的古宅,用一种极具生命力的方式,回答了文化遗产在今天到底该怎么“活”的问题。 耿保国守护的,早已不是一座院子,而是一种能让文化呼吸、成长和代代相传的生存方式。 主要信源:(界面新闻——耿保国:120万买来的平遥第一大院隐士般地活着)