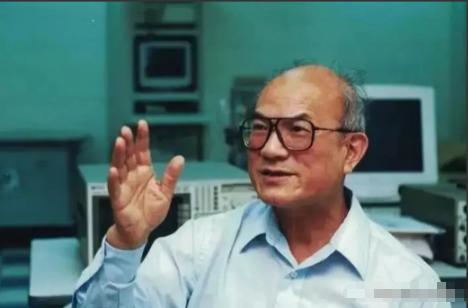

奖金高达 800 万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达 “盲区” 的美国航母,2018 年,刘永坦获得国家最高科学技术奖,国家奖励 800 万元,没想到他却转身就捐给了母校,着实让人敬畏! 上世纪八十年代。当时中国海军在东海执行任务时,曾遭遇美军航母编队突然从雷达屏幕上消失的诡异情况。这种"隐身术"并非科幻,而是利用地球曲率造成的雷达探测盲区。 当传统雷达波沿直线传播时,超过40公里外的低空目标会因地球弧度被遮挡,就像站在海边看不到对岸的船只。这个技术漏洞,让中国沿海长期暴露在潜在威胁之下。 1983年的哈尔滨工业大学实验室里,35岁的刘永坦盯着墙上挂着的中国海岸线图,手指在胶东半岛的位置反复摩挲。 这位刚从英国留学归来的雷达专家,在剑桥大学实验室见过最先进的相控阵雷达,但当他提出要在中国研发能探测"隐形目标"的新体制雷达时,迎接他的是铺天盖地的质疑:"用微波段穿透电离层?国际上都没人成功过!" 团队组建过程异常艰难。最初招募的12名研究生,有9人在看到实验设备后选择了退出。剩下的3人跟着刘永坦在威海郊外的试验场扎下帐篷,这里距离最近的城镇有20公里,冬天海风能把帐篷杆吹断。 他们用卡车拉来报废的雷达零件,在盐碱地上架起两米高的天线阵列。1986年深秋的某个凌晨,当示波器突然跳出规则波形时,整个帐篷爆发出欢呼——他们首次捕捉到了40公里外渔船的微弱回波。 但真正的考验还在后面。1990年,团队在山东荣成建成首个实验站,却遭遇连续三个月的阴雨天气。海水腐蚀让价值百万的接收机频繁故障,刘永坦带着学生拆解设备,发现是密封胶圈在盐雾中提前老化。这个发现促使他们重新设计所有电子元件的防护结构,最终研发出能在8级海风中稳定工作的新型雷达。 1997年,系统终于实现200公里外对战斗机的稳定跟踪。当测试数据传到北京时,某军事研究所的专家盯着屏幕上的目标轨迹,久久说不出话——这个距离,已经覆盖了第一岛链的大部分海域。 2011年,经过多次迭代的雷达在南海某岛礁部署,当年就成功追踪到进入中国专属经济区的外军舰艇编队。 2018年颁奖典礼后,800万奖金的去向引发关注。当记者们涌向刘永坦家中时,只看到书架上摆满的雷达模型和泛黄的实验笔记。 后来从哈工大传出消息:刘永坦和夫人已将全部奖金捐出,设立"永坦基金"用于培养电子工程人才。这个决定让很多人意外,但了解他的人都知道,三十年前那个在帐篷里啃冷馒头的教授,从来就没把个人得失放在心上。 如今在威海试验场,新一代相控阵雷达已经能实现3000公里外的弹道导弹预警。当年跟着刘永坦搭帐篷的学生们,有的成了两院院士,有的带领团队研发出量子雷达。而那位总爱穿着旧中山装的老人,依然会定期回到实验室,看看年轻学子们调试设备的背影。 当我们在新闻里看到航母编队时,很少有人知道,这些钢铁巨兽的行踪早已被中国科学家编织的"天网"覆盖。刘永坦们用三十年时间证明:真正的国防安全,从来不是靠喊口号,而是靠实验室里无数个不眠夜堆砌出来的技术壁垒。 那么,你是否也好奇,下一个改变国防格局的突破,会出现在哪个实验室的深夜? 参考来源:人民政协网《国家荣誉·委员风采|刘永坦:用雷达守护每一寸蓝色国土》