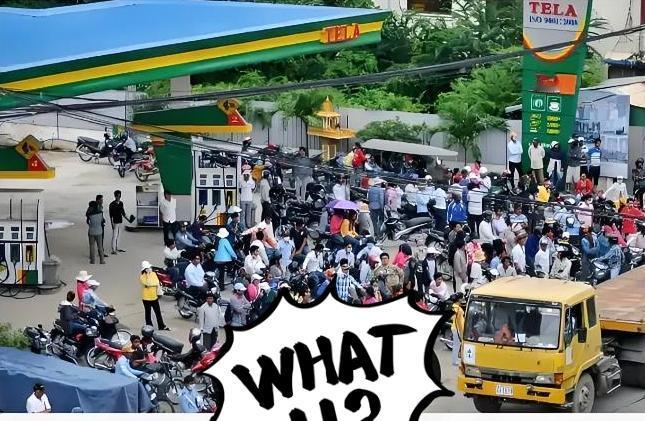

中国人吃苦勤劳的本质闻名世界,但绝不一定适合外国人。柬埔寨工人罢工,肯定有许多国人同情和支持,错在中资企业不了解外国人的习惯,外国人并不会都如中国人一般的勤劳,不同的文化与理念造就不同的生活习惯。 这场牵扯7000人的大规模罢工,导火索听起来有些“离谱”,起因是中方管理层新推出的“迟到1分钟罚款10美元”规定。对月薪仅208美元的柬埔寨工人来说,这10美元可不是小数目,相当于他们一周的伙食费。 罢工的工人提了三个核心诉求:一是每周工作时间不能超过 48 小时,二是法定节假日必须放假且得发三倍工资,三是每月工资要分两次发,月初发一半,月中发另一半。 这些要求在咱们看来可能有点 “特殊”,毕竟国内不少工厂忙起来一周工作 60 小时都常见,工资按月结更是惯例,可在柬埔寨,这些诉求背后藏着当地的生活逻辑。 柬埔寨工人大多是 “月光族”,习惯了 “挣多少花多少”,按月发工资的话,月底很可能没钱吃饭,分两次发才能勉强维持生活;而且当地信奉佛教,很多节日都要回家祭祖或参加宗教活动,节假日加班在他们看来是 “不尊重信仰”,哪怕给双倍工资也不愿意。 中资企业一开始没考虑这些,还是按国内的管理模式来,工人忍了俩月就彻底爆发了,上千人举着标语围在工厂门口,连当地劳工部都不得不出面调解。 再看 “勤劳” 这件事的认知差异。咱们中国人讲究 “多劳多得”,为了多挣点钱,加班、赶工期都愿意,甚至觉得 “忙起来才踏实”。可柬埔寨的文化里,更看重 “生活与工作的平衡”。 当地工人每天工作 8 小时后,基本不会再加班,哪怕工厂给加班费也不行 —— 他们下班后要去寺庙祈福,要陪家人吃饭聊天,还要和邻居一起参加社区活动,这些时间在他们看来比多挣点钱更重要。 之前有家中资服装厂赶订单,想让工人每天多干 2 小时,承诺给 1.5 倍工资,结果没一个人愿意留下来,厂长还纳闷 “这么好的挣钱机会怎么没人要”,后来才从当地翻译那知道,工人觉得 “少挣点钱没关系,不能耽误了去寺庙”。 这种文化理念的差异,不是 “勤劳不勤劳” 能简单概括的,而是双方对 “工作意义” 的理解完全不同。 中资企业在当地遇到的麻烦,还不止工时这一件。比如工资发放形式,国内习惯按月打银行卡,可柬埔寨很多工人没银行卡,更习惯拿现金,甚至有人希望每天下班结当天的工资 —— 他们觉得 “钱在手里才踏实”,怕按月发会被老板拖欠。 有家中资建材厂一开始坚持按月打银行卡,结果第一个月就有几十名工人辞职,理由是 “看不到现金不放心”,后来改成 “每月两次现金发放”,才稳住了工人队伍。 还有饮食和休息习惯,中国工厂大多提供中餐,可柬埔寨工人吃不惯,更爱吃当地的米粉、炸春卷,有工厂后来专门请了当地厨师,每天准备两种口味的饭菜,工人的积极性才明显提高。 另外,当地工人下午 2 点左右有 “午休习惯”,哪怕只休息 20 分钟也能精神很多,之前有工厂不让午休,工人干活效率明显下降,后来调整了作息,反而提前完成了生产任务。 当地的劳动法规也和国内有不少区别,这也是中资企业容易 “踩坑” 的地方。柬埔寨《劳动法》明确规定,每周工作时间不得超过 48 小时,加班必须征得工人书面同意,且每月加班时间不能超过 36 小时。 法定节假日有 18 天,只要在节假日工作,就得发三倍工资,这些条款比国内的规定更严格。可有些中资企业刚到当地,没仔细研究这些法规,还是按国内的 “灵活加班” 模式来,结果被工人举报到劳工部,不仅要补发工资,还被罚款。 就像这次罢工的其中一家服装厂,之前因为赶订单连续两周让工人每天加班 3 小时,没签书面同意书,也没发三倍工资,工人直接拿着考勤记录找了劳工部,企业最后不仅赔偿了工人近 10 万美元,还被暂停了出口资格,损失可不小。 其实类似的情况,在其他东南亚国家也不少见。比如在越南,工人也不愿意频繁加班,周末更愿意和家人去旅游;在泰国,宗教节日期间工厂基本都会停工,这些都是当地文化和生活习惯的体现。 中资企业要在当地扎根,光靠 “中国模式” 肯定不行,得学会 “入乡随俗”,比如提前了解当地的劳动法规和文化习俗,和工人多沟通,甚至可以聘请当地的管理人员,让他们帮忙协调矛盾。 这次柬埔寨工人罢工,对中资企业来说也是个提醒:出海不是简单的 “复制粘贴”,尊重当地的文化和生活习惯,比单纯追求效率更重要。 中国资本要真正扎根海外,靠的不只是机器运转得快,而是你能不能在当地人心里立住一个公平的形象。这场罢工的声音很直接,也很现实。在柬埔寨的车间里,那些汗水换来的美元,每一分都要过得明白,才能让工人愿意留下来继续干。 信源:新华社