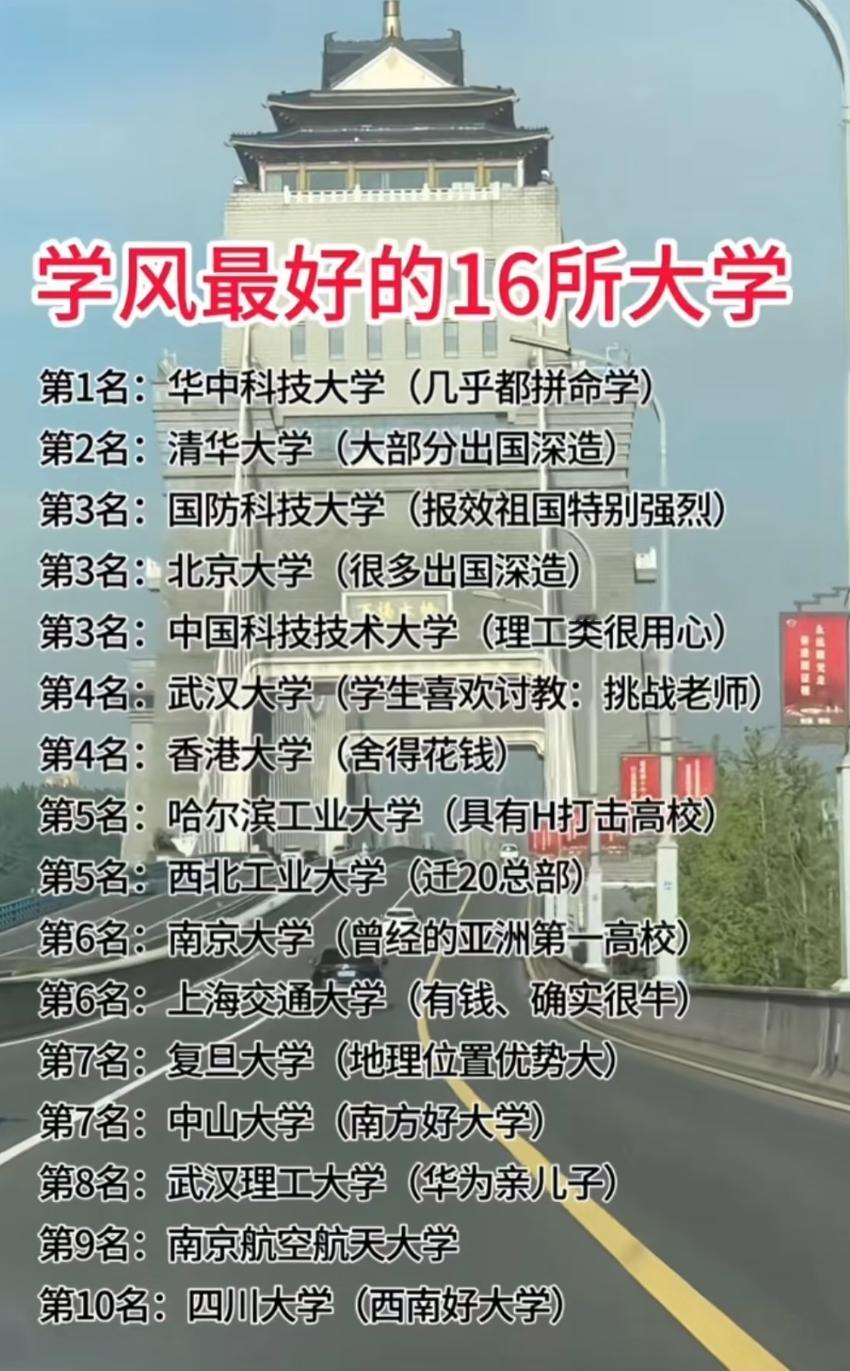

民国大学20强今昔对比:岁月变迁里的名校浮沉,藏着多少教育故事? 翻开1947年的民国大学排名,再对照2024年的软科榜单,恍若穿越了近八十年的时光长廊。那些曾经在民国时期熠熠生辉的高等学府,如今是依然挺立潮头,还是在时代浪潮中悄然改变了模样? 国立中央大学当年以绝对优势位居第一,如今蜕变为南京大学,2024年软科排名第6。这所百年名校的文脉从未中断,在文科、理科领域持续闪耀,依旧是无数学子心向往之的学术殿堂。 国立清华大学从当年的第二,如今登顶软科第一。它在工科、交叉学科领域的突破,让“清华制造”成为顶尖科研的代名词。漫步清华园,那些老建筑与前沿实验室交相辉映,诉说着传承与创新的故事。 国立北京大学稳居第二,它的人文底蕴和学术自由精神,滋养了一代又一代思想者。未名湖畔的书香,从未因时光流逝而淡去。 再看国立武汉大学,当年第四,如今第九。珞珈山的樱花每年依旧盛开,而武大在测绘、遥感等学科的成就,早已走向世界。 国立浙江大学从第五跃升至第三,“求是创新”的校训在新时代被赋予了更多科技内涵,它在人工智能、农学等领域的亮眼表现,让这所百年名校焕发新的生机。 国立交通大学现为上海交通大学,排名第四。它在船舶、机械等传统工科的强势地位依旧,同时在生物医药、金融科技等领域开疆拓土,诠释着工科强校的多元发展。 国立同济大学当年第七,如今第十七。它的建筑、土木学科始终是行业标杆,上海的众多地标建筑里,都有同济人的智慧印记。 国立中山大学从第八到第十一,岭南大地的学术火种在它这里生生不息,医学、商科的进步有目共睹。 国立南开大学从第九到第二十一,虽然排名有所变化,但它在数学、经济等学科的深厚积淀,仍是学界不可忽视的力量。津门的学风,在南开园里代代相传。 国立河南大学当年第十,如今第九十九。这所曾在民国名校中占据一席之地的学府,虽排名有所下滑,但它在中原地区的文化教育贡献,以及对自身历史的珍视,都值得我们关注。 国立四川大学从第十一到第十五,华西坝的医学传奇、江安校区的青春活力,川大在综合发展的道路上稳步前行。 国立山东大学从第十二到第二十二,齐鲁大地的文化底蕴滋养着这所高校,它在文史哲、工科领域的双向发力,展现着综合性大学的担当。 国立厦门大学从第十三到第二十四,鼓浪屿的海风与厦大的文艺气息交融,它的经济学科、海洋学科在国内地位斐然。 国立北洋大学现为天津大学,排名第二十。“北洋”的工科基因在天大身上延续,化工、建筑等学科的实力,让它在工科强校中站稳脚跟。 国立湖南大学从第十五到第三十二,岳麓山下的千年学府,在机械、土木等学科的基础上,正不断拓展新的学科边界。 国立中正大学现为南昌大学,排名第七十一。它在江西的教育引领作用显著,为地方发展输送了大量人才。 国立重庆大学从第十七到第三十三,山城的火热气息融入重大的工科血脉,机械、建筑等学科助力重庆的城市建设与产业发展。 国立西北大学从第十八到第六十七,它在历史、地质等学科的独特优势,为西北的文化传承和资源开发贡献着力量。 还有另外两所(因表格未完全展示),想必也有着各自的发展轨迹。 从这些学校的变迁中,我们能看到什么?是时代对高等教育的塑造,是学科发展的迭代,是地域经济对高校的影响,更是一代代教育工作者和学子的坚守与奋进。有的学校始终站在金字塔尖,有的学校在时代浪潮中调整步伐,有的学校则在特定领域深耕细作。 这些变化,不是简单的排名升降,而是中国高等教育发展的一个缩影。每所学校的故事,都是一段关于理想、传承与变革的叙事。 那么,在你心中,一所大学的“强”应该如何定义?是排名的高低,是学科的实力,还是它对社会、对学生个体的影响?对于这些民国名校的今昔变迁,你又有怎样的感慨呢?

把酒醉清风

国立广西大学在民国是很强的,虽然现在不存在了

用户13xxx83

四川大学进不了1 5,应该在2 4 ~2 8之间