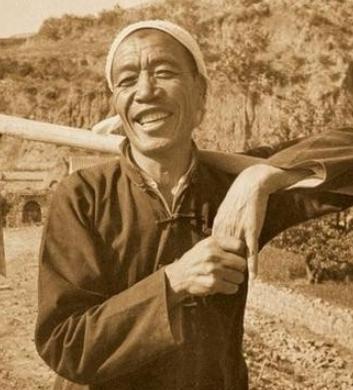

1976年10月6日,吃过晚饭后,坐立不安的陈永贵,接到了开政治局会议的通知,立即想到了住在他隔壁的吴桂贤,对工作人员说:“通知西院的一块走!咱车在头里,叫她跟后头,你们的车跟着,不能叫她单独行动!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 陈永贵出生于山西一个穷苦村庄,小时候放牛、做长工,一直到中年才学会写字,他的生活轨迹完全不同于常规意义上的干部,因为带领大寨村民开山修梯田,硬是让贫瘠土地变成了丰收田地,他的名字和“大寨”挂上了钩。 吴桂贤则是另一种奋斗故事,十三岁进入纺织厂,为了能进厂还瞒报了年龄,从最普通的女工做起,她凭本事成为全国劳模,进而晋升为国家副总理,这种从生产线到权力中心的路径,当时在世界上都非常少见。 这两个人的经历,映射了新中国初期一种特殊的干部选拔方式——把劳动者推向决策层,这种现象,至今想来依然让人感慨,在那个年代,只要肯干肯拼,普通人也能改变命运,获得更多的机会。 1963年,大寨遭遇了罕见的大洪灾,庄稼被毁,房子倒塌,陈永贵没有去要国家救济,而是带着全村人自力更生,硬是三年重建家园,甚至比以前更好,这件事一度成为全国的榜样,也让他成为了家喻户晓的人物。 吴桂贤的进步则是凭手艺,她操作纺织机的本领出了名,能同时看好多台机器,产量还总是第一,她热衷学习技术知识,在车间里成了大家信服的“主心骨”,正是这样脚踏实地的工人,在当时被视作先进典型,逐步进入了管理岗位。 随着大寨事迹传播,陈永贵成为农业“模范”,1973年,他进入中央,1975年升任副总理,分管全国农业,即使走进中南海,他仍然保持着农民习惯,开会穿着粗布衣,鞋子上常带泥,工资靠工分发,每月补贴也不高。 吴桂贤在位期间,经常去工厂、车间调研,把工人的实际情况带到政策讨论中,她习惯性地在会议上少说话,更多地倾听基层声音,把自己的身份看得很清楚。 他们的高位没有改变本色,陈永贵种菜、养鸡,甚至在北京的院子里“种地”,吃饭依旧是粗粮蔬菜,不讲排场,吴桂贤则在工资、住房、生活方式上,与普通工人无异。 两人对家庭的要求同样严格,陈永贵不允许子女因父亲的身份谋取任何好处,他的大儿子一直是普通职工,二儿子想晋升,他也坚决反对,吴桂贤对家庭也一向低调,不让自己或家人因她的身份特殊化。 这些反差,让他们在官场显得格外特别,与身边知识分子、老干部们相比,陈永贵和吴桂贤更像是“异类”,但他们恰恰凭借朴素、务实的作风,获得了不少同僚和百姓的认可。 1976年夜晚那场会议,他们也见证了中国政治格局的重大转折,会议结束后,陈永贵和几位同事坐车回住所,大家都松了口气,那一刻,属于他们的时代也悄然发生变化。 随着社会发展,对干部的要求发生了深刻变化,专业化、知识化成了主流,陈永贵和吴桂贤这种从基层直接选拔的做法,渐渐淡出了历史舞台。 1980年,陈永贵主动辞去副总理职务,他的理由很直接,说自己没文化、身体不好、不适应新环境,卸任后,他回到农场,一如既往地关注作物长势,尽管已不在高位,他还是把劳动当成生活的全部。 吴桂贤更早离开副总理岗位,回到纺织厂,重新站回熟悉的车间,后来她南下深圳,又在新的企业里继续发光发热,她用实际行动证明,自己的根还在工人队伍里。 他们的晚年都选择了低调,陈永贵在北京木樨地住下,常常扫楼道、种花、自己做饭,有一次买菜被认出来,他扔下钱转身就走,吴桂贤退休后,积极参加公益,把余热都用在社会服务上。 这两位副总理从不炫耀自己的经历,也不以高位自居,陈永贵始终认为自己是农民,吴桂贤则以工人身份自豪,他们没有因为身份变化而脱离劳动,反而把劳动视为一种自然而然的生活方式。 在他们身上,可以看到新中国成立初期对普通劳动者的尊重,无论是开山修田、还是操作纺织机,实干和奉献一直是他们的标签,即便后来干部选拔标准变了,这些品质依然值得敬佩。 有网友评论说,陈永贵和吴桂贤的人生经历,比“爽文”还精彩,有人感叹,那个年代的逆袭,靠的不是背景,而是真正的实干和担当,的确如此,他们代表着普通人奋斗的希望,也见证了中国社会发展的变迁。