印度敢对中国开战吗?说出来可能不信,印度不光是敢,而且还非常想,因为印度人普遍认为打得过中国。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在印度,很多年轻人习惯从短视频和网络论坛获得对外认知,他们乐于看到自家先进战机的炫技镜头、坦克高速穿越高原的画面,社交平台上,各种“打得过中国”的言论常年霸占评论区,一些博主甚至拿地图计算距离,把“热血一冲”变成日常话题。 但这些信心的基础并不牢靠,印度的历史教材对1962年那场冲突的描述,避重就轻,很少提及本国在边境上的实际操作,关于那场战争,不同版本在流传:有人说那是突如其来的袭击,有人说后勤出问题,更多的是把原因归结为“运气不好”,很少有人会认真分析双方当年的装备差距、战术混乱、实际地理条件等核心因素。 实际上,当年印度在边境推行“前进政策”,主动设置据点、越线巡逻,并且调动了大量兵力,可事后反而宣传为“自卫反击失败”,把责任推到环境或对方“突袭”上,这样的历史包装,让年轻一代很难看到全部真相,媒体和电影又时常把一些局部抵抗放大为胜利,给民众添了一把火。 外部武器采购也被普遍当作实力提升的象征,近几年,印度不断签下高额合同,从法国引进“阵风”战机,从俄罗斯购置防空系统,还跟美国采购无人机,国防开支年年递增,媒体更是把这些新装备当成迈向军事强国的象征。 可实际操作起来,印度的军备体系问题不少,大量进口武器来自不同国家,零部件和技术标准五花八门,维护和修理难度很高,一些舰载机故障频发,出勤率低到三四成,部分新型战机也要等待漫长的交付周期,更重要的是,采购合同庞大,交付和后勤保障始终是个大问题。 国产武器方面,虽然有“光辉”战机、“烈火”系列导弹和国产航母这些新闻,但发动机、航电等核心部件不少还依赖进口,装备虽新,但实际战斗力和持续作战能力与宣传还有距离。 边境地理条件也是常被拿来说事的地方,印度常讲高原是自己的天然屏障,边境线靠近本土,运输和动员都方便,但事实早已不是几十年前的情况,中国近年来不断加强边境基础设施建设,铁路、公路直接通到一线,后勤补给能力大幅提升,印度虽然修建了不少“战略公路”和新机场,但工程质量、气候适应能力还有明显短板,每到雨季或大雪季节,很多道路难以通行,机场虽多,真正能用的不多。 印度边境的兵力看似庞大,实际上补给方式仍然落后,不得不依靠空运和骡马运输,运输成本高,效率低,和中国的现代化补给方式差距很大,就连印度官方的报告也承认,在高原地带,后勤保障是个大难题。 经济层面,中印之间的联系同样密切,很多印度企业依赖对华出口,中国也是印度制造业的重要市场,印度的高科技、能源、化工等多个行业,都离不开中国的原材料和设备,两国关系一旦恶化,对印度经济的影响非常直接,国内就业、外贸、投资等都将承受巨大压力。 在核威慑方面,印度长期以“有核国家”自居,但与中国相比,无论数量还是质量都不在一个层次,核弹头数量远低于中国,相关平台的技术水平也有差距,唯一的核潜艇到现在都没完全形成实战能力,真要进入极端对抗,印度的底气其实并不足够。 很多印度人期待国际盟友能在关键时刻提供支持,美国近年来和印度关系走近,军售合同频繁,但美国一贯不会做出明确的安全承诺,美印军事合作条款中明确限制用途,防止被动用在主动冲突上,俄罗斯虽然是老牌军火供应商,但现在自身也有很多难题,至于其他国家,更多是做生意,而不是直接插手边境冲突。 印度政客和媒体也倾向于夸大外部威胁,借此转移国内经济和民生压力,每逢重大摩擦,往往是转移焦点的机会,民族主义情绪因此被不断激发,让普通人更容易接受“我们需要强硬”这种逻辑。 与这些强烈情绪相对,中国始终保持相对克制,无论是边境谈判、经济往来还是各类对话机制,始终主张和平解决分歧,中印边界会谈几十轮,不断重启民间往来和航班合作,中国边防实际准备工作也始终没有放松,装备、基础设施都在有条不紊地升级,只是这些内容很少进入印度的主流讨论。 一旦真的进入大规模对抗,印度不仅要面对后勤、装备、经济和盟友的多重考验,还要考虑整个社会的承受能力,中印两国人口规模相当,印度人口红利看似巨大,但兵员动员制度内部矛盾多,社会分层和教育程度制约了现代军事素养的普及,所谓的“人多势众”未必就能转化为实际战斗力。 现实层面,中印经济实力差距依然明显,中国的GDP总量是印度的数倍,工业体系更为完整,科技水平和制造业基础都遥遥领先,打仗不只是看装备数量,更要看整个国力的持续消耗能力,从这个角度来看,印度很难承受长期冲突的后果。

大蟒追杀

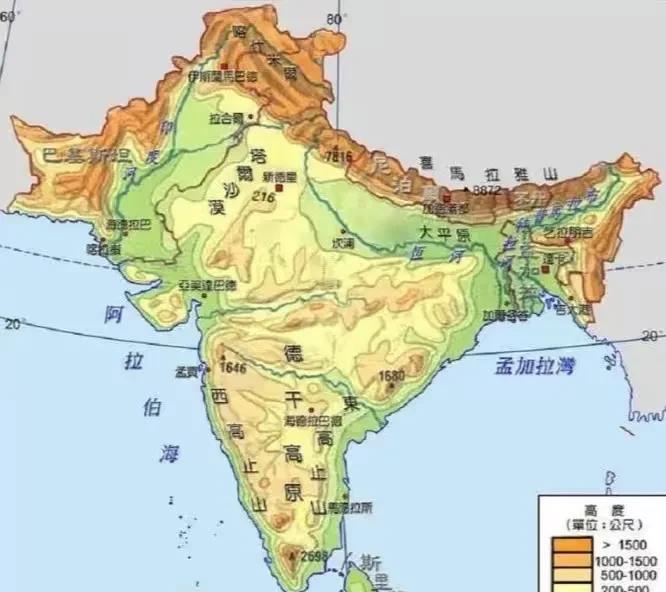

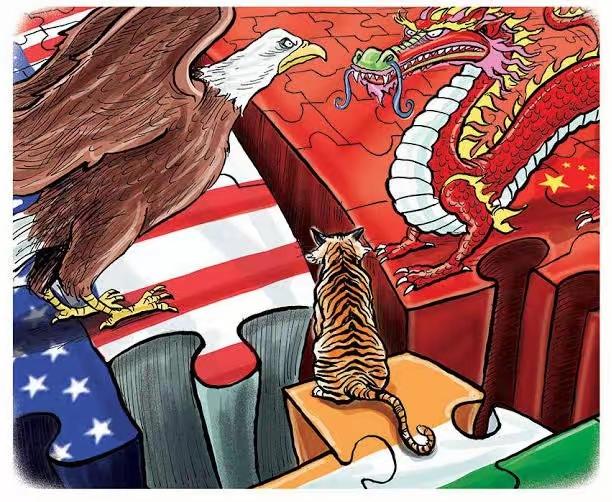

对于一个敢侵略我们的邻居,一旦开战必须要下死手,能占领全境绝不留一分一毫土地!不给敌人任何喘息之机。