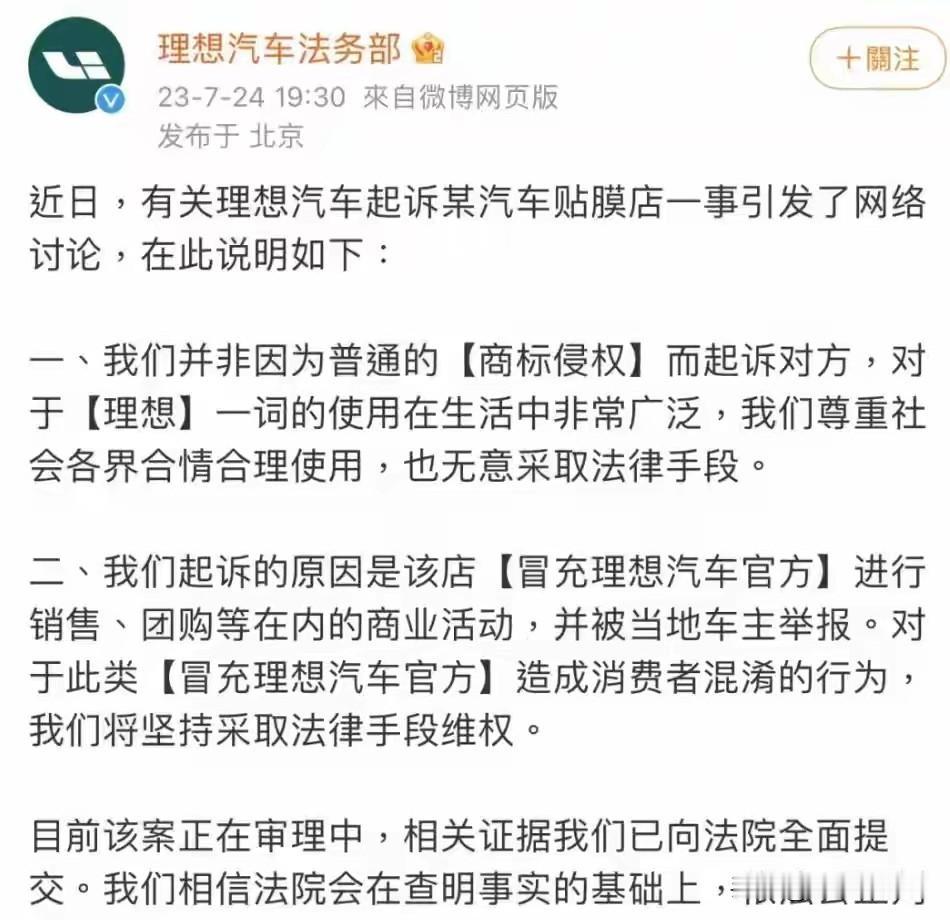

小米公司状告服装店,雷军人品遭质疑,被告手捧300张文书哭诉 最近广东街头一场商标纠纷闹得沸沸扬扬:科技巨头小米把一家不起眼的服装店告上了法庭,导火索是这家店的logo跟小米的经典标识长得像一对"双胞胎"。 一时间,舆论倒向小店主,不少人质疑:“雷军这么大的企业家,至于跟一个小摊贩计较吗?”“科技巨头欺负个体户,格局太小了吧?” 看似“巧合”,实则“精心设计” 这家服装店此前并未使用该标识,而是在近年突然更换——新LOGO不仅整体构图与小米高度雷同,连标志性的橙色圆角字体都几乎一模一样。 有网友调侃:“要不是知道小米不卖衣服,我都想扫码看看是不是官方旗舰店了。” 更耐人寻味的是时间点。小米近年来不断拓展生态链,从手机到家电、汽车,品牌认知度持续攀升。而这家店偏偏在这个节点“撞脸”,很难不让人怀疑:这是不是一场精心策划的“流量套利”? 想借大品牌的名气引流,等出事了又扮弱者博同情——这种操作,早已不是新鲜事。 --- 小米为何“较真”?过来人懂:品牌太难养 很多人不理解,为什么小米要对一个小店“穷追不舍”?但了解它过往维权经历的人,反而觉得这次出手合情合理。 几年前,有厂商推出“小米智能马桶”,连语音唤醒词都用“小爱小爱”,结果被小米起诉,赔了8万元;还有公司在上百种商品上滥用“小米”商标,最终被判赔3000万。 一位从事品牌管理的网友直言:“你辛辛苦苦十年打下的口碑,别人三天就能蹭走。换谁不急?” 更何况,小米早已不是单纯的科技公司。它的产品覆盖生活的方方面面,一旦消费者因混淆买到劣质商品,最终背锅的还是“小米”两个字。 所以,这不是“容不下别人”,而是必须守住品牌防线。 --- 碰瓷套路层出不穷,车企最“硬刚” 类似事件中,最敢“亮剑”的往往是车企。 比如**蔚来告烧烤炉案**:一家公司把烧烤炉的通风孔做成蔚来Logo形状,还自称“设计灵感”。结果蔚来直接起诉,索赔228万。法院最终认定:蔚来是驰名商标,享有跨类保护权,判赔30万。 还有**理想汽车维权事件**。山东一家汽修店叫“新理想汽车服务有限公司”,老板辩称:“我从小名叫理想,比你们公司成立还早!”一时间,理想被骂“欺负普通人”。 可真相是,这家店长期打着“官方授权”旗号搞团购、卖配件,误导消费者。这不是维权,是打假! 最终法院判其停用名称并赔偿。网友评价:“嘴上喊着情怀,背地里割韭菜,活该翻车。” --- 有些“像”不侵权,有些“不像”反而违法 当然,并非所有相似都会被判侵权。 “海底捞诉河底捞”一案中,名字只差一字,但一个是火锅品牌,一个是湘菜馆,颜色、品类、服务完全不同。法院判了:不构成混淆,不侵权。 更魔幻的是“今日油条告今日头条”。餐厅从装修到文案全在模仿APP界面,广告语写着“关心你的才是好油条”,连菜单都像新闻推送。 所有人都以为今日头条必赢,结果法院判了:**不侵权**。 理由很实在:一个做资讯,一个卖早餐,行业跨度太大;“今日”是通用词汇,不能被垄断。 这说明什么?法律看的不是“长得像不像”,而是“会不会让人买错”。 --- 乔丹十年大战,揭开“擦边球”的遮羞布 如果说谁最懂“被碰瓷”的痛,那一定是迈克尔·乔丹。 2000年,国内某体育品牌注册“乔丹”商标,用飞人扣篮剪影,却不写全名、不用英文。更离谱的是,连他两个儿子的名字都被抢注。 他们辩称:“乔丹是个常见中文名。”“图里的人拿的是乒乓球拍!”——这种“睁眼说瞎话”的操作,让无数人直呼荒唐。 但调查显示:超过九成消费者误以为这是飞人授权品牌。 最终,最高人民法院在2016年裁定撤销三项核心商标。这场十年拉锯战,成了中国知识产权保护的标志性事件。 如今那家公司改名叫“中乔体育”,还在经营,但品牌信誉早已大打折扣。 --- 写在最后:别把规则当软弱,别把投机当聪明 目前,小米起诉服装店一案尚未宣判。但无论结果如何,它都该成为所有经营者的警示课。 有网友说得特别到位:“你可以小,但不能贱;你可以穷,但不能骗。” 那些总想着靠模仿、谐音、擦边来博流量的人,或许能火几天,但一旦翻车,连翻身的机会都没有。 而像小米、蔚来这样的企业,一次次站出来打官司,不是“格局小”,而是告诉所有人:**品牌有价,信任无价,规则必须被尊重。** 与其花心思模仿别人的LOGO,不如踏踏实实做好自己的产品; 与其败诉后哭诉“倾家荡产”,不如一开始就干干净净做人。 在这个越来越重视原创的时代, 靠蹭热度走不远,靠抄袭活不久, 唯有诚信经营,才能走得长远。 毕竟,消费者的眼睛是雪亮的—— 你以为你在“借光”,其实你早已被看穿。