电影《阿凡达》中发光植物的奇幻场景照进现实?在科学家的手中,多肉也会发光了!

近日,华南农业大学教授张学杰团队造出了上述会发光的多肉植物,相关论文发表于Cell子刊Matter(IF17.5)。

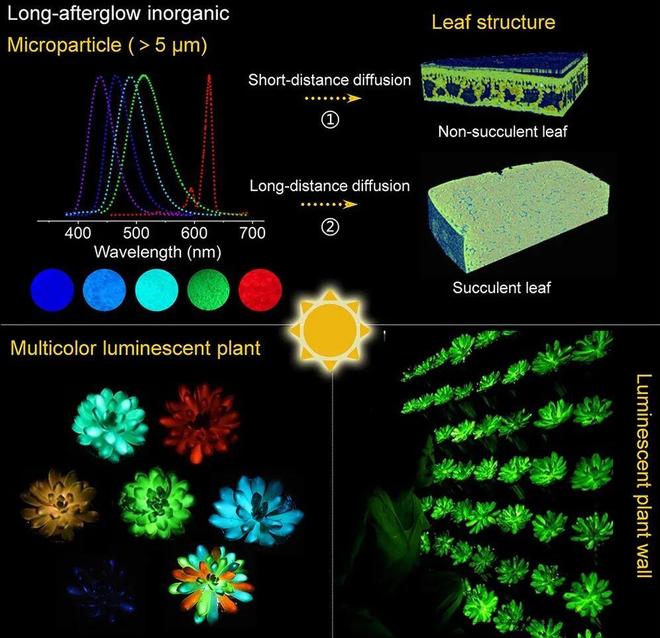

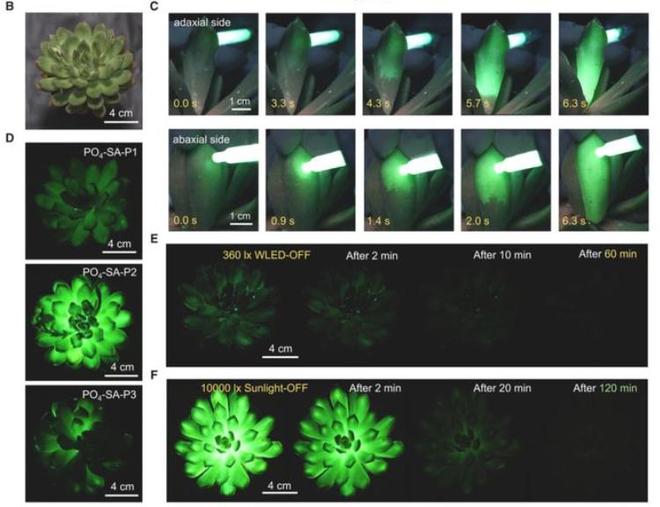

实验中,在他们的操作之下,SrAl2O4:Eu2+,Dy3+基绿色发光植物经紫外光或太阳光激发仅2分钟后,就能发出肉眼可见的余辉,且肉眼可见的发光持续时间最长可达2小时。通过使用不同成分的无机长余辉材料,他们首次成功构建了太阳光激发的多色发光植物——这些植物覆盖的光谱范围宽达400-650nm,这一区间覆盖了可见光谱的大部分区域。

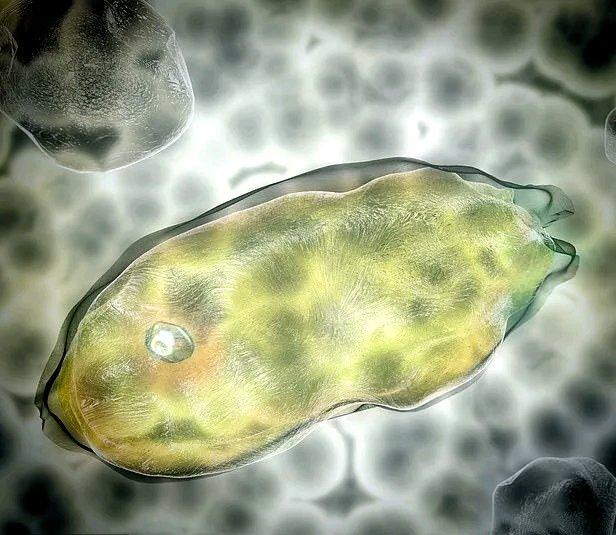

此前研究表明,植物组织会严重限制颗粒的运输,即便纳米级颗粒,也难以在植物体内实现快速、大量的转运,微米级别颗粒的扩散更是困难。在多肉植物叶片比如景天科拟石莲花属植物“女雏”中,微米级余辉颗粒(>5微米)能够快速移动并均匀分布。因此他们观察到的微米级余辉颗粒在多肉叶片中的运动状态,是一个新的现象。

审稿人评价道,这项工作具有高度的交叉学科特征,融合了材料科学与植物生物学,并提出了一种可持续且具有良好生物相容性的光存储与发射策略。功能性发光微粒与植物生物系统的整合设计严谨、实施高效,其概念在绿色照明、显示技术以及交互式生物器件等领域都具有应用前景。

假如该团队能在后续研究中进一步显著提升植物的发光亮度并延长发光持续时间,同时在生物安全性方面得到充分验证,这一成果有望实现多样化的应用。例如,它可以作为具有装饰效果的发光植物小摆件;此外,也能够被设想用于低亮度照明的场景,如夜晚公园里植物提供低亮度照明等。

据了解,该课题组长期以来一直专注于发光材料的研究,涵盖氮化物、氮氧化物、氟化物、铝酸盐以及杂化材料等体系,并积极探索其在显示技术、促进植物生长、生物成像等领域的应用。例如,他们曾利用碳点提升植物的光合作用效率[1],以及使用长余辉材料在活体植物中实现信息编码[2]。基于这些研究积累,他们始终致力于提升发光材料性能,并探索其在植物中的实际应用。

发光植物作为一种兼具低碳与绿色属性的植物基照明光源,是一个兼具前沿性与趣味性的研究方向。当看到前人通过基因工程实现发光植物的工作时,这激发了他们对“植物灯”的构想和向往。

然而,少有研究尝试从材料的角度构建发光植物。美国麻省理工学院团队的工作给予了他们以重要启发——前者利用亚微米级绿色无机长余辉颗粒,将叶肉细胞转化为光子电容器,使植物获得余辉发光功能。

但是,此类研究仍存在若干限制:

其一,纳米或亚微米级材料的表面缺陷较多,导致发光性能弱于微米级余辉材料,因而植物的蓄光效率有限,难以高效捕获与释放太阳能;

其二,植物体内复杂的组织结构对发光材料的均匀扩散形成障碍,既往研究已表明,即使是纳米级和亚微米级别的颗粒,也难以在叶片内部实现大范围且均匀的运输,造成发光分布不均;

其三,不论是基因工程还是材料工程,迄今活体发光植物的发射光谱仍主要集中于绿色波段(约500–570nm),这在很大程度上限制了发光植物的应用拓展潜力。

正是基于上述背景与挑战,他们开展了利用微米级长余辉材料构建发光植物的研究,希望在性能提升与应用拓展方面获得新的突破。

据介绍,为了完成这项研究,该团队在实验室里搭建了一面大约一米高的“发光植物墙”。当它在暗环境中真正亮起来时,不少实验室的同学看到后都非常惊讶,觉得这效果很神奇,都跑过来看。后来,他们还特意围着这面植物墙拍照,展示它在低亮度场景下的照明效果。

与此同时,研究中他们曾做过大量尝试:试过不同粒径和不同性能的发光材料,也试过不同的负载方式,甚至试过不同的植物种类,但是大多数结果都不够稳定,或者以失败告终。当他们在女雏叶片里看到微米颗粒可以快速而多方向扩散时,心里真的是一阵惊讶,甚至忍不住自问:“这是真的吗?真的有这么神奇吗?”而且更令人兴奋的是,这个实验结果很容易重复出来。“那种苦尽甘来的感觉让人印象特别深刻。”张学杰表示。

此外,当他们通过显微镜直接“看见”发光颗粒在植物组织中快速穿梭的一刻。原本大家的预期都很“保守”,毕竟叶片并不是透明的,而且多肉的叶片还比较厚实,他们本以为根本看不清楚内部情况,但是没想到当他们用荧光倒置显微镜观测时,竟然可以直接看到这些微米颗粒在外加压力的作用下自由地快速运输,仿佛叶片里开辟出了一条“高速通道”。“那一瞬间让我们重新认识了材料与植物结合的可能性。”张学杰告诉DeepTech。

最终,相关论文以《阳光驱动的多色且均匀发光的材料工程活植物》(Sunlight-poweredmulticoloranduniformluminescenceinmaterial-engineeredlivingplants)为题发在Matter。

发光植物的前景确实非常吸引人。想象一下,一株真实的绿色植物,既能作为装饰,又能像灯一样发光,还能依靠太阳能“充电”,这无疑是一个既有趣又富有意义的概念。不过,要将这一设想真正转化为实际应用,他们还需要解决一些关键挑战。

首先,在自然光照(太阳光)蓄能的条件下,发光植物的亮度和发光持续时间仍需显著提升。目前的亮度水平距离满足照明需求还相去甚远。

其次,需要探索如何将通过长余辉材料构建发光植物的策略拓展到更多类型的植物之中,尤其是大型植物。这或许可以通过深入研究不同植物组织结构对发光颗粒运输与扩散的影响来实现。

最后,同样至关重要的一点是,要对长余辉颗粒开展系统、长期的生物安全性研究。这不仅包括对植物自身的影响,还要考虑其对动物和环境的潜在影响。只有在安全性得到充分验证后,这项技术可能才有望在现实场景中落地应用。

对于成果孵化,张学杰表示目前他们尚未创业,但已有企业主动接洽,正在与他们探讨该研究成果的商业化应用前景。

参考资料:

1.Adv.Funct.Mater.2018,28,1804004

2.LightSci.Appl.2024,13,10,2288–2299

3.https://www.cell.com/matter/abstract/S2590-2385(25)00413-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2590238525004138%3Fshowall%3Dtrue

运营/排版:何晨龙