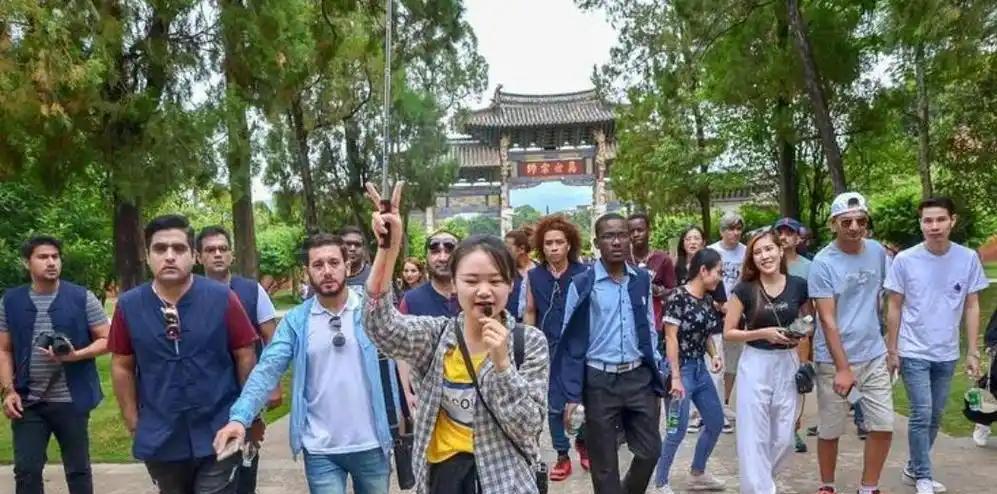

[太阳]中国又一城市被“霸占”,10万老外不愿走,还想留下来结婚生子,这个城市究竟有什么魅力? (信息来源:新华社——旅居云南 “好在”昆明) 昆明翠湖边的米线摊前,法国小伙蹲在小马扎上,操着地道的云南口音和摊主商量辣度,指尖还捻着半颗刚剥好的蒜。 滇池畔的梧桐树荫里,澳大利亚夫妇牵着蹦跳的孙子往小区走,老人手里的藤编篮里装着刚买的新鲜杨梅。 这样的画面早已不是稀罕事,2025 年的数据里藏着实在的答案:这座城市的外籍常住人口突破了 30 万,其中超 10 万人选择长期扎根。 有人和本地人组建家庭,有人把孩子送进本地学校。曾经的 “边陲春城”,悄悄成了全球人的 “第二故乡”。 让老外们迈进来的第一步,是昆明暖到实处的政策。 2023 年起,这里悄悄铺开了外国人才 “双证一站式” 服务,以前要跑二十多天的工作许可和居留手续,在那之后只需要十天就能办好,高端人才走绿色通道,五天就能拿到签证。 随着免签国家扩大 到38 个,长水机场作为过境免签试点,2025 年上半年的外籍出入境人数比去年多了近七成,暑运时每天都有近万人在这里落地。 更让人安心的是生活保障的突破:拿着居住证就能参加医保,刚出生 90 天的外籍宝宝也能参保缴费,昆医附一等医院专门设了外籍窗口,配着翻译,连带孩子看病都不用犯愁。 从入境手续到生活保障,政策把定居的门槛磨得温润,让 “留下来” 不再是遥不可及的事。 不过真正让人挪不开脚的是昆明渗在日常里的宜居质感。 年均 16.5℃的气温里,永远有开不败的花,50.5% 的森林覆盖率让空气里都飘着草木香,这成了欧美退休族眼里的 “养老宝地”。 再加上,滇池边的房价只够得上上海的五分之一,国际学校的学费比北上广便宜三成,一位德国老人在滇池边租了带菜园的房子,晨起侍弄蔬菜,午后泡壶滇红,算过账后直言在这里既能存下钱,又能住得宽敞。 生活的便利更是藏在细节里:南亚风情街的摊位上,泰国炒河粉和法国可颂挨在一起卖;农贸市场的摊主挥着竹篮,操着半生不熟的泰语、英语招呼客人。 28 所国际学校从幼儿园到高中都配齐了课程,澳大利亚爸爸们看着孩子背着书包蹦进校园,总说这里的学习氛围让人踏实。 这种不用为生计焦虑、又能活得舒展的日子,是很多大城市给不了的。 日子舒不舒服看环境,能不能扎根看心气,昆明的包容恰恰暖了这份心气。 云南 25 个少数民族的烟火气,本就带着天生的接纳感。为了让大家更快融入,昆明还搞了个外籍信用积分,按时缴税、帮社区做事就能攒分,签证延期更方便。 28 个多语种服务中心就像 “生活管家”,租房、找律师的难题一站式解决。在这里,没人把 “老外” 当外人,久而久之,他们自己也从 “客人” 变成了 “主人”。 光有生活滋味还不够,中老铁路通车后,昆明到万象成了 “夕发朝至” 的旅程,火车载着货物和人穿梭在山谷里,磨憨口岸成了东南亚物资进中国的大门。 2025 年上半年就有 48.7 万人次跨境往来,微软等国际公司把区域中心设在这里,两千多名外籍工程师找到了岗位。 数字经济、生物医药领域的机会,吸引着日韩、非洲的年轻人来创业。 东南亚的 “邻居” 来做买卖,欧美的人才来搞研发,全球的家庭来安身,昆明慢慢形成了独特的生态。 有的人来玩几天就不想走,有的人干脆扎下根创业,2024 年国际旅游收入涨了一倍多,藏着的正是这座城市从 “旅游打卡地” 到 “生活栖息地” 的蜕变。 如今走在昆明街头,每五十步就能撞见一张外国面孔:他们可能在菜市场和摊主讨价还价,可能在社区里帮着浇花,可能接孩子放学时用方言和老师打招呼。 10 万老外不愿走的秘密,就藏在这些日常里。政策把门槛放低的温度,再加上低成本高舒适的质感,不排外的包容心气...... 这里没有一线城市的拥挤和焦虑,却有 “春城” 特有的温润与机遇。就像那位翠湖边的法国小伙,把云南话说得流利,总说这里不是让人赖着不走,是打心底里想安个家。