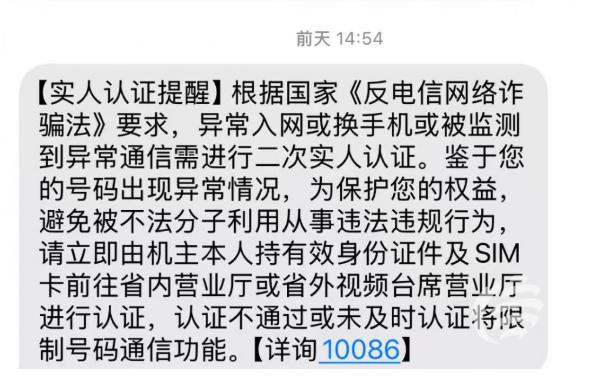

手机号被封五天,银行卡不能用、客户联系不上、连买把雨伞都扫码失败。河南郑州的李先生,整整用了12年的移动金卡号,突然被停机,所有生活与工作瞬间陷入瘫痪。跑了好几个营业厅都解不了封,客服说“级别太高”,必须回郑州原营业厅。可当他千里奔波赶回去后,工作人员的一句话让他彻底懵了——“你的号码涉嫌诈骗。”他崩溃地说:“我一个普通销售,干净得很,凭啥封我?” 9月20日那天,李先生正在外地出差,突然发现手机没信号。他以为是欠费,立刻充值200元,却依然无法使用。紧接着,他收到一条短信,提示“号码异常”,需带身份证去营业厅“二次实人认证”。可他正在客户那边谈合同,走不开,于是尝试线上认证,结果页面显示“无法完成”。 那一刻,他开始意识到问题不简单。第二天一早,他冒雨赶到最近的营业厅。工作人员一查系统,摇摇头说:“这个级别的封号我们办不了。”他又跑了两个网点,答案相同。有人告诉他:“你得去最大的营业厅。”可即便如此,工作人员仍说:“你得回郑州,在原卡办理点才能处理。”李先生一听傻眼。 这个号码是他12年前在郑州办理的移动全球通金卡,绑定了公司业务系统、客户资料、银行卡、信用卡和各种支付工具。平时为了业务,他24小时保持开机。如今突然被封,他的生活彻底乱了套。那几天当地连着下雨,他无法打车,扫码买伞都付不了钱,只能在雨里跑业务,结果感冒发烧。 更糟的是,绑定手机号的银行账户和信用卡被冻结,客户管理系统无法登录,验证码收不到,几乎所有工作都陷入停滞。他后来得知,恢复号至少需要两到四周,甚至更久。无奈之下,他退掉车票,坐车回郑州。赶到当年的营业厅后,工作人员查完资料告诉他:号码被系统列为“高风险”,涉及“诈骗嫌疑”。想要解封,必须提交公司工作证明、营业执照复印件,签署个人声明,并配合查看通话记录。 李先生气得直发抖:“诈骗?我连不认识的人都不打电话!”可为了尽快恢复号码,他只能照做。可即便资料齐全,工作人员仍说:“解封要走流程,最快也得两三周。”这意味着,他的业务和生活还得停摆十几天。连续几天奔波后,他心力交瘁。没有手机,他连最基本的支付、出行都成问题,损失至少上千元。多次打客服无人理,他一怒之下,直接向工信部提交投诉。 没想到,仅仅第五天,停机的手机号突然恢复,移动客服回复:“系统问题,退还停机期间的话费。”李先生彻底无语:“12年老号,说封就封?谁给的权力?”从法律角度看,运营商的做法确实存在问题。《电信条例》第31条明确规定,电信业务经营者应保障用户正常通信,若因经营者原因造成通信中断,应当承担相应责任,甚至要支付违约金。而李先生的停机,既非司法冻结,也无用户违规行为的明示证据,却长时间未解释原因,明显违反了保障通信权的基本原则。 《电信用户申诉处理办法》第8条规定,电信业务经营者应认真受理申诉,并在15个工作日内答复。若用户不满,可直接向电信管理机构申诉。也就是说,李先生投诉到工信部的行为完全合法,工信部作为监管机关,有权责令企业整改并恢复通信服务。 再看《民法典》第577条,合同一方不履行义务或者履行不符合约定的,应当承担违约责任。运营商与用户之间,是长期有效的服务合同关系。当用户依法缴费、无违法行为时,运营商却单方面中止服务,造成用户经济损失,就构成了服务违约。法律上,这种行为可能涉及“违约责任”甚至“侵权责任”。 李先生的案例,其实揭开了一个行业性难题。近年来,电信诈骗高发,运营商为配合监管系统,会自动识别“高风险号码”。但问题在于,算法并非绝对精准,部分正常用户也被误封。若人工复核滞后,就会让“反诈系统”变成“误伤机制”。安全固然重要,但不能以牺牲用户基本通信权为代价。 手机号在现代社会不仅仅是通信工具,更是个人身份与信用体系的重要载体。它绑定了金融账户、医保信息、政务系统,甚至决定了一个人能否顺利完成日常交易。一旦被错误封号,后果远不止不便,而是对公民权利的实质性干扰。李先生的遭遇并非个例,但他幸运的是懂得维权。通过工信部投诉渠道,他依法让问题得到解决。 李先生的号码重新亮起信号,但他依旧不安:“谁能保证下次不会又被封?”他的问题,也许正是千万用户的担忧。在数字社会,通信权已是公民的“生命线”。法律的意义,不只是解决个案,更是提醒所有企业——算法可以防诈,但不能滥权;管理可以严格,但必须有度。当科技失去了温度,制度就该成为它的底线。