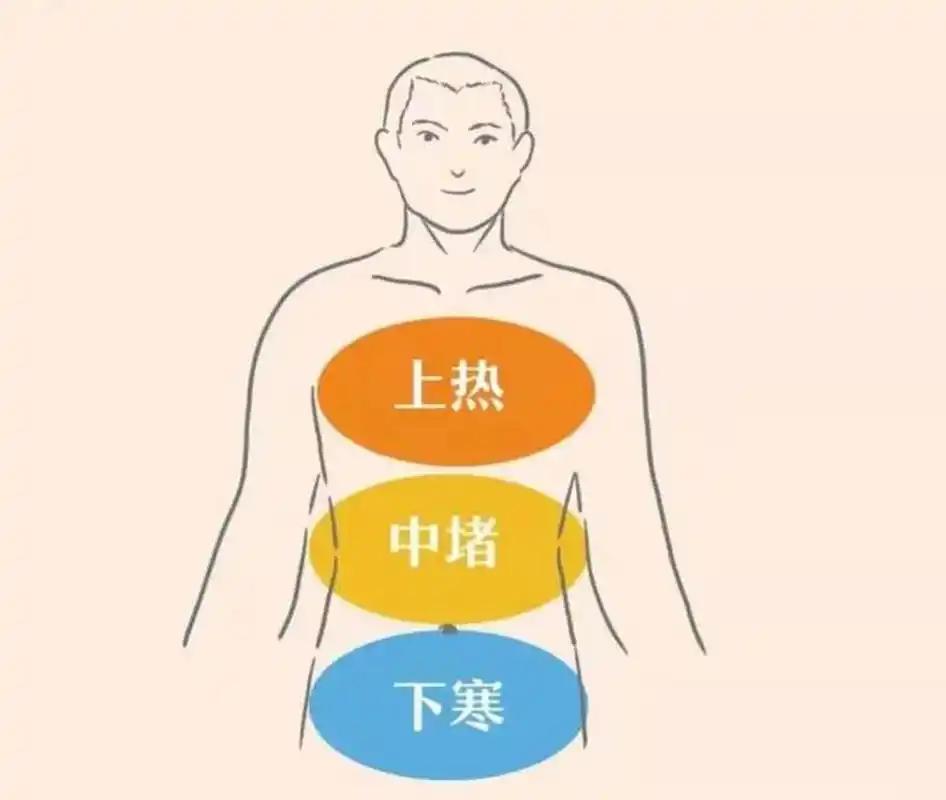

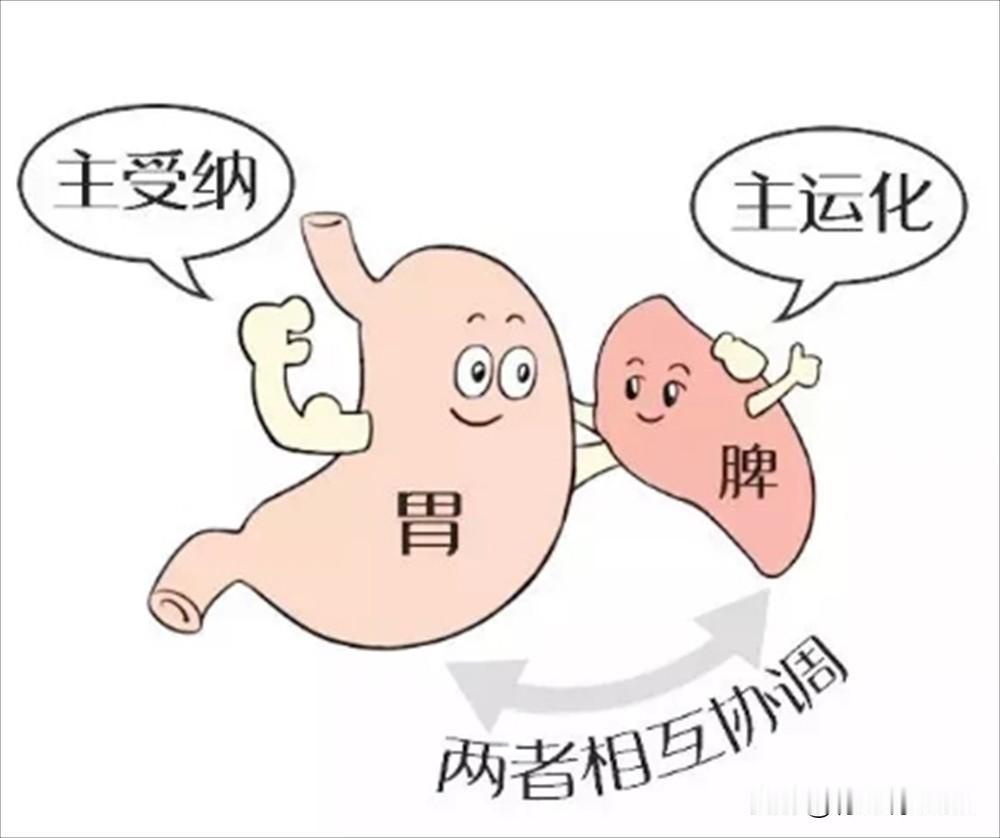

上热下寒别乱调!“先通再补” 才是关键 天气一热,不少人就陷入了 “冰火两重天” 的尴尬:上半身动辄出汗、口干舌燥,喉咙还总隐隐作痛,稍吃点温热食物就上火;可下半身却像揣着冰袋,哪怕穿着长裤,腿脚还是凉得发僵,晚上睡前暖半天都捂不热。其实这种 “上身火炉、下身冰窖” 的情况,在中医里被称为 “上热下寒证”,调理时千万不能乱补,牢记 “先通再补” 的顺序才是关键。 一、上热下寒,根源在 “中焦不通” 很多人以为上热是 “体内有火”,下寒是 “阳气不足”,于是一边吃清热药,一边又喝补阳汤,结果越调越乱。其实问题的核心,在于 “中焦堵塞”—— 中医里的中焦,主要指脾胃所在的区域,就像身体气血运行的 “中转站”。 当中焦不通时,气血没办法顺畅地上下流通: 本该往下走的阳气被堵在 upper 半身,郁积久了就变成 “虚火”,导致口干、口苦、咽痛、脸上长痘等 “上热” 症状,这并非真的阳气过剩,而是阳气 “走不动”; 本该往上输布的津液和气血,也因中焦堵塞无法到达下肢,下肢失去温养,就会出现腿脚冰凉、畏寒、大便稀溏等 “下寒” 表现,这也不是单纯的阳气不足,而是气血 “送不到”。 而导致中焦不通的两大诱因,正是 “肝堵” 和 “脾虚”: 肝堵生热:情绪压力大、经常熬夜、久坐不动的人,容易肝气郁结。肝气堵在体内,会顺着经络往上窜,引发上半身的热象,比如烦躁易怒、眼睛干涩、喉咙肿痛,甚至出现头晕头痛; 脾虚生寒:饮食不规律、爱吃生冷食物、过度劳累的人,脾胃功能会逐渐减弱。脾虚后,无法正常运化水湿和气血,下肢得不到滋养,自然常年冰凉,还可能伴随腹胀、乏力、大便不成形等问题。 二、调理牢记 “先通再补”,顺序错了全白费 既然根源是 “中焦不通”,调理就该先打通堵塞,再补充气血,要是反过来 “先补再通”,只会让堵塞更严重 —— 就像水管堵了,不先疏通却一个劲加水,只会导致水漫出来,对应到身体上,就是越补越上火,下寒还没改善,上热反而更重。 第一步:先 “通”—— 疏肝解郁,打通中焦 中焦不通的核心是 “气堵”,而肝气郁结是 “气堵” 的主要原因,所以第一步要先疏肝理气,把堵塞的 “气路” 打通。此时可以参考用小柴胡颗粒(或小柴胡汤加减): 它能梳理肝气,化解体内郁积的 “虚火”,缓解口干、口苦、咽痛等上热症状; 同时还能调和中焦脾胃,为后续 “补” 打下基础,特别适合平时情绪波动大、容易上火,且伴有食欲差、胸胁胀的人。 注意:服用期间要避免熬夜、少生气,保持情绪稳定,不然肝气反复郁结,疏通效果会大打折扣。 第二步:再 “补”—— 健脾益气,滋养下肢 当肝气通畅、上热症状减轻后,就该补充脾胃之气了 —— 脾胃是气血生化的 “源头”,只有脾胃功能恢复,才能生成足够的气血,输送到下肢,从根本上改善下寒。这时可以参考用补中益气丸: 它能补脾胃、升阳气,不仅能缓解腿脚冰凉,还能改善因脾虚导致的乏力、气短、久泻等问题; 服用时建议搭配清淡饮食,比如小米粥、山药、南瓜等健脾食材,避免吃生冷、油腻食物,以免加重脾胃负担。 当 “通” 和 “补” 两步做好后,中焦堵塞的问题会逐渐缓解,气血能顺畅上下运行,心肾也能正常 “相交”(心火往下温肾水,肾水往上济心火),上热下寒的症状会慢慢消失,身体也会恢复 “上下平衡” 的状态。 三、日常辅助调理,帮身体 “通补兼顾” 除了用药调理,日常习惯的调整也能帮身体更好地打通中焦、补充气血: 按揉穴位助疏通:每天按揉内关穴(手腕横纹上 2 寸,两筋之间)和足三里穴(膝盖下 3 寸,胫骨外侧 1 横指),每个穴位按揉 3-5 分钟,能疏肝理气、健脾和胃,辅助打通中焦; 食疗搭配补脾胃:每周吃 2-3 次 “山药莲子粥”(山药 30g、莲子 15g、小米 50g),既能健脾,又不会上火,适合长期调理; 适度运动促循环:选择温和的运动,比如散步、八段锦、太极拳等,每次 30 分钟左右,能促进气血运行,帮身体打通堵塞,避免久坐不动导致肝气郁结; 避免 “伤中焦” 的习惯:少喝冰饮、少吃雪糕,避免熬夜(熬夜伤肝),少生气(怒伤肝),这些习惯都会加重中焦堵塞和脾虚,让上热下寒更严重。 最后要提醒的是,每个人的体质不同,具体用药前最好咨询专业中医师,根据自身情况调整方案,不要盲目自行用药。只要掌握 “先通再补” 的核心逻辑,再配合日常调理,上热下寒的问题就能逐步改善,身体也会越来越舒服。

宝云

[哭笑不得]