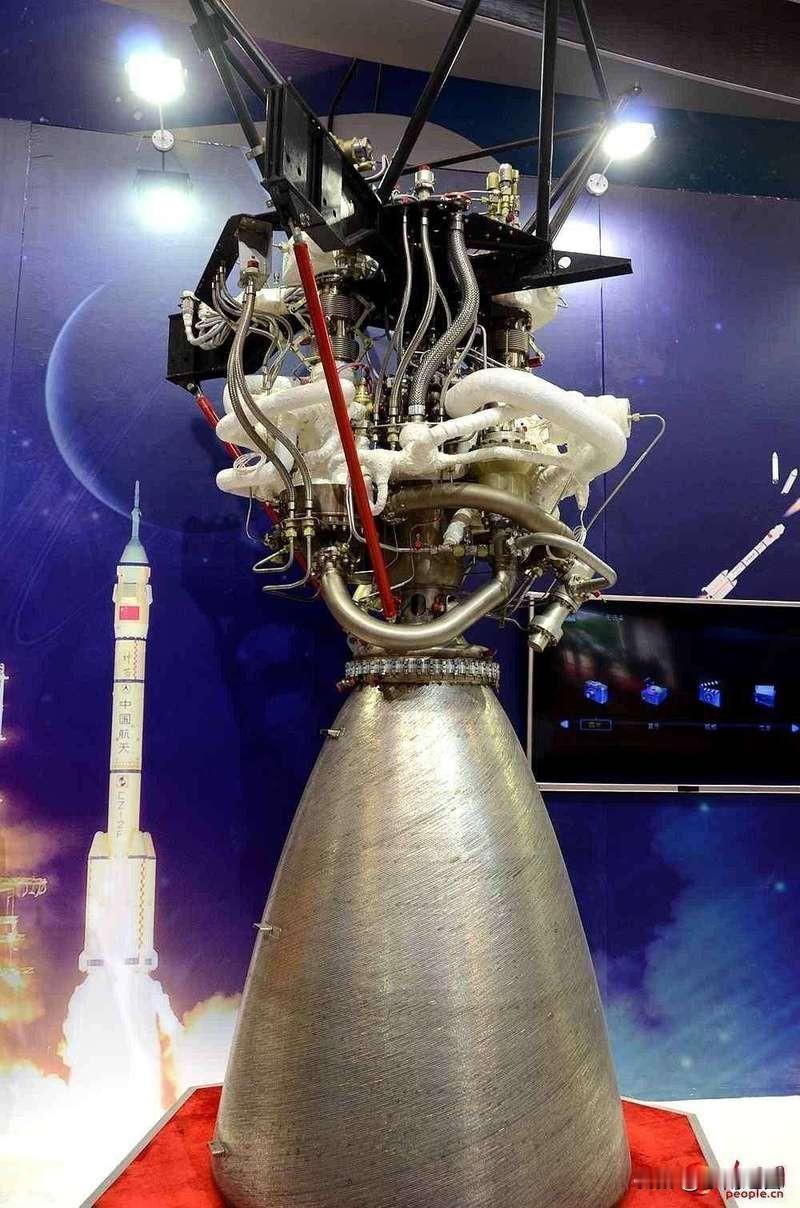

如果真的成功,中国航天将会超越所有神话! 多家媒体包括央视新闻都报道了,咱们正规划着主动去撞一颗小行星,这可不是随便闹着玩,光看那数据就够震撼。 要在 1000 万公里开外,瞄准一颗直径才 50 米左右的小天体,用撞击器狠狠撞上去,目标是把它的轨道改变 3 到 5 公分,这精度简直神了,说是世界纪录一点不夸张。 这事儿不是空穴来风,探月工程总设计师吴伟仁在深空探测会议上说得明明白白,咱们要搞的是伴飞 + 撞击 + 伴飞的模式,简单说就是先派观测器提前飞过去。 把这颗小行星的底细摸清楚,它到底是实心岩石还是松散的碎石堆,转得有多快,表面长啥样,这些数据都得精确到手,不然瞎撞可不行。 等观测器把情报传回来,撞击器再跟上,以每秒好几公里的高速撞上去,这一下的动能得足够改变小行星的轨道,而且撞完之后观测器还得留在那儿,近距离盯着看效果,轨道到底偏了多少,溅起来多少碎石,这些数据都得实时传回来分析。 别以为这操作听起来简单,里面的门道难到让人捏把汗。航天专家庞之浩都说了,核心难点就在 "精准" 和 "未知" 这俩事儿上。先说瞄准,1000 万公里是什么概念? 相当于从北京往上海扔一根针还得正中靶心,更别说小行星和地球都在以每秒好几公里的速度飞,撞击器得飞好几个月,中途还得不断修正轨道,误差必须控制在几十米内,这比咱们玩射击游戏的最高难度还离谱。 再就是未知,咱们根本不知道这颗小行星有多硬,要是实心的,撞上去可能就像鸡蛋碰石头,轨道改不了多少;要是松散的碎石堆,搞不好撞碎了反而多了一堆小碎片,更麻烦。还有撞完之后咋判断效果? 千万公里外没法现场看,只能靠观测器拍的照片和地面望远镜的数据算,还得排除宇宙干扰,要算出那 3 公分的轨道变化,得靠超级计算机算好几天。 可能有人会问,美国不是 2022 年就搞过 DART 撞击任务吗?但咱们这回的活儿跟他们比,精细度可不是一个级别。 美国那回撞的是 160 米的小行星,还是个双小行星系统,靠地面望远镜和小立方星观测,好多细节都没看清。 咱们这回选的是单颗近地小行星,这种小行星撞地球的概率更高,威胁性也更大,而且咱们的观测器能近距离长时间盯着拍,从撞击前到撞击后全程记录,能拿到更全的数据。 打个比方,美国是试了下 能不能撞动,咱们是要搞清楚怎么撞才最有效,这可是质的区别。干这事儿不是为了炫技,是真跟地球安全有关。 中科院的唐正宏研究员就说过,别看小行星撞击是小概率事件,一旦发生就是大祸。直径 10 米的小行星撞下来,能量就相当于一颗核弹,十年左右就可能有一次;要是 10 公里的那种,当年恐龙就是这么没的。 2 月份那颗叫 2024 YR4 的小行星还让全球捏了把汗,虽然最后说撞不上,但这事儿也给咱们提了醒,得提前练好手艺。 现在最靠谱的防御办法就是动能撞击,靠撞击的力量让小行星稍微变道,哪怕就偏几公分,过几十年后就能和地球错开老远,等于把危险消弭在无形里。 这一撞还能搞明白不少宇宙的秘密。吴伟仁院士说这就像个主动地震学实验,看撞击坑的形状、喷出来的碎石速度,就能反推小行星的内部结构,这些数据对以后应对其他小行星太重要了。 要知道小行星是 45 亿年前太阳系刚形成时的活化石,里面藏着太阳系起源的秘密,甚至有科学家说地球的水可能都是小行星带来的,搞懂它们也能帮咱们弄清地球是怎么来的。 咱们航天部门早就有规划了,2006 年就启动了近地天体探测计划,2021 年开始论证小行星防御工程,天问二号今年 5 月刚发射去小行星采样,现在又要搞撞击试验,一步步都是稳扎稳打。 现在全世界都盯着这事儿,毕竟能在千万公里外完成这么精准的太空绣花针操作,目前也就咱们敢立这个目标。 要是真成了,不光是中国航天的里程碑,更是人类行星防御技术的大突破,以后再提小行星防御,咱们可就有实打实的话语权了。这哪是超越神话,这是用技术把神话变成现实啊。

风中追风

美国当年载人航天科技才开始几年就能神话般登月,没有经过无人登月返回实验就直接载人登月,没有计算机辅助,这三点任何一点都能证明登月就是作假,没有经过登月验证相关深空测控及降落技术,登火和其他深空探测必然也是作假,所以它的火星探测都是假货,号称登火几十年一张特征性的白眉照片和火星两极正面照片都没有,而中国天问一号首次绕火就都有了,其他深空探测器包括旅行者号等等都是假货。韦伯望远镜也是作假,美国从来就没有去过150万公里远的L2点,第一次就发射个极其贵重价值百亿美元的望远镜完全不合逻辑,只能用作假来解释,目的是为了对冲中国近期丰硕的航天成果。 航天造假目的是保持科技第一强国地位,最终为维持美元地位服务。苏联当年也作假,和美国互相讹诈欺骗互不揭穿。

老李

给它安些发动机,让它被地球捕获,然后进入大气层,消耗一部分,活捉剩下的。

浩气长存 回复 10-12 17:01

不懂就不要乱说!中国航天是一步一步踏踏实实的飞向星辰大海的!

时之沙 回复 10-13 01:34

理论上可行

用户13xxx08

看不懂,不过懂的是,绕地球250以后,还能撞击正在飞行中的民兵3,这个咱们正在做[滑稽笑]

用户13xxx07

引导小行星砸向美国本土。

一蓑烟雨任平生

类似的小行星撞击实验,美国已经做过,并且取得了成功,而且美国已经建成了近地小行星监测系统,这个我们目前还没有。在航天方面,我们是取得了很大的成绩,但是跟NASA相比,很多方面还存在不小的差距,所以呢,继续努力吧!

心海oppa 回复 10-16 04:49

日本前几年也做过,不过目的是采样

一蓑烟雨任平生 回复 心海oppa 10-16 08:27

探测器缓慢抵近目标小行星再释放弹丸的难度和探测器高速撞击目标小行星的难度不是一个级别的。

101

中国是人类的真正守护神,中国用科技造福人类(比如小行星防御)。美国用科技祸害人类,美国把地球祸害完了就想以科技实力逃跑到其他星球(马斯克火星移民)。

蓝田

带个氢弹上去

用户18xxx95

前几年日本不是也撞了一颗。

风光

期待结果

水深木浮

大自然的力量太强大了,先防御保命,再与之抗衡,选的太好了

用户10xxx97

从酒泉发一颗超微型火箭,击中特朗普白宫办公室桌面上的一只苍蝇左脚,把苍蝇钉住在桌面!!!

龙腾盛世

最好是有一天能捕获!直接安全带到地球!比如用一个大网罩住用绳子连接用发动机牵引

汉军北抵瀚海而还

如果2030年中国实现载人登月,而美国还没有重返月球,那就能证明,美国阿波罗载人登月肯定是假的。

蓦然回首

如果能把这些小行星俘虏到地球,地球资源和能源就不会缺乏了。

心海oppa 回复 10-16 04:52

鬼知道那上面有啥东西,如果上面携带诸如超级细菌病毒啥的,弄到地球上将会是灾难

land

貌似日本在10多年前在数亿公里外的小行星就做过了,还成功返回地球

用户10xxx80

改变小行星的轨迹,对准西方必要时比核武器还管用

bydagl

是该测试一下,不然哪天真的来了陨石就麻烦了

来自QQ用户

看来以后拯救地球的任务还得看我们中国啊,美国佬为了蝇头小利堕落了,只能靠好莱坞继续拍片虚构了。

尘封记忆

中国现在做什么事没有不成功的,用心去做什么都成功