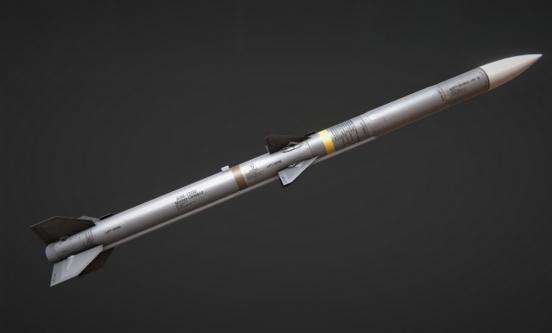

俄军要打来了?北约5国紧急退群,构建第一道防线。10月7日消息,波兰、芬兰、立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚五个北约国家宣布退出《渥太华禁雷条约》,决定在与俄罗斯和白俄罗斯接壤的边境地带构建一条长达2000英里的地雷防线。 这个1997年生效的条约,核心是禁止签约国使用反人员地雷,曾被视作国际人道主义的重要里程碑。如今五国集体“退群”,无异于公开宣告:所谓的道德制高点,在潜在的安全威胁面前不值一提,保住自己不挨打才是头等大事。 这种近乎“裸奔”的务实选择,背后藏着北约东翼国家深入骨髓的生存焦虑。一切的转变,都源于乌克兰战场那血淋淋的示范。谁能想到,在无人机、高超音速导弹横行的现代战场,地雷这种看似“落后”的武器,竟成了改变战局的关键。 2022年冲突初期,乌军靠着苏联遗留的反坦克地雷,硬生生阻滞了俄军南下基辅的脚步;2023年夏天,乌军声势浩大的扎波罗热反攻,更是被俄军层层叠叠的雷区逼得寸步难行,大量装甲车辆和人员折损在无硝烟的“死亡地带”。 俄军打造的“苏洛维金”防线堪称典范,铁丝网、反坦克壕沟、混凝土“龙牙”障碍层层递进,间隙里布满了高密度的复合型地雷。乌军士兵回忆,闯入雷区后要么被地雷炸伤,要么只能沿着狭窄的无雷通道前进。 而那些通道早已被俄军火炮预先标定,等于主动钻进“炮口”。这种廉价、持久、布设迅速的武器,狠狠教训了信奉“机动与联合作战”的北约理念——当高科技装备撞上密密麻麻的地雷,再先进的战术也成了纸上谈兵。 乌克兰的经历,让北约东翼五国感同身受。芬兰与俄罗斯共享1300公里的漫长边境,几乎无险可守;爱沙尼亚和拉脱维亚的边境更是一马平川,连个像样的天然屏障都没有。 这些国家疆域狭小,根本没有战略纵深可言,一旦遭遇地面进攻,短短几天就可能被兵临城下。它们太清楚了,自己或许就是下一个乌克兰。9月俄罗斯与白俄罗斯联合举行的“西方-2025”军演,更是给这种焦虑火上浇油。 俄军在巴伦支海试射“锆石”高超音速导弹,苏-34战机密集起降投弹,演习区域直逼波罗的海。此前十余架无人机闯入波兰领空的事件,早已让东欧国家神经紧绷,丹麦、法国、德国纷纷向 东翼调动机军机,可这些动作在五国看来,远不如地雷来得实在。 对它们而言,地雷是性价比最高的“保命符”。一枚反人员地雷成本不过几十美元,反装甲地雷也只需几百美元,却能迟滞敌军推进速度,为本土部队集结、等待北约增援争取宝贵时间。 更妙的是,地雷还能“引导”敌军——逼迫对方只能从预设的无雷通道通过,方便后方火炮进行精确打击。这种非对称优势,正是缺乏战略纵深的小国最需要的防御底气。 有人质疑此举违背人道主义,可五国心里有本账。乌克兰今年7月也已宣布退出《渥太华禁雷条约》,理由很直接:俄军在顿巴斯大量使用PFM-1“蝴蝶雷”造成乌军重大伤亡,而自己受公约限制无法获得足够地雷援助,防线屡屡被突破。 乌方数据显示,冲突中90%的地雷伤亡是军事人员,只要做好雷区标识,就能把对平民的伤害降到最低。这种“生存优先于伦理”的逻辑,如今成了北约东翼国家的共识。更何况,地雷的用法早已不是简单的“埋了就走”。 俄乌双方都在玩出新花样:用无人机空投小型人员杀伤雷,替代手榴弹攻击战壕;在建筑区设置诡雷,对占领军进行持续骚扰;甚至把反坦克雷改造成攻坚爆破武器。这些战术细节,五国恐怕早已研究透彻,准备照搬到自己的边境防线上。 目前虽无公开证据显示俄军即将发动西线攻势,但五国的动作已经说明了一切。它们正在为最坏的情况做准备,用地雷这种“笨办法”,筑牢第一道防线。这种选择或许不光彩,却无比真实——在大国博弈的夹缝中,小国的安全从来都是奢侈品,能依靠的只有自己的未雨绸缪。 北约五国退群布雷的举动,像一面镜子照出了当今世界的尴尬现实。当和平红利消失,安全困境加剧,曾经的人道主义准则难免要让位于生存本能。2000英里的地雷防线,既是抵御潜在进攻的物理屏障,更是北约东翼国家安全感缺失的心理写照。 这场由地雷引发的变局,或许只是开始。当更多国家效仿这种“务实”选择,国际人道主义规则将面临更严峻的考验。而那条即将出现的漫长雷区,终究是冷战后欧洲安全秩序裂痕上,最刺眼的一道伤疤。 #哈马斯若拒绝特朗普和平计划会有何后果# #特朗普和平计划的最大缺陷是什么#