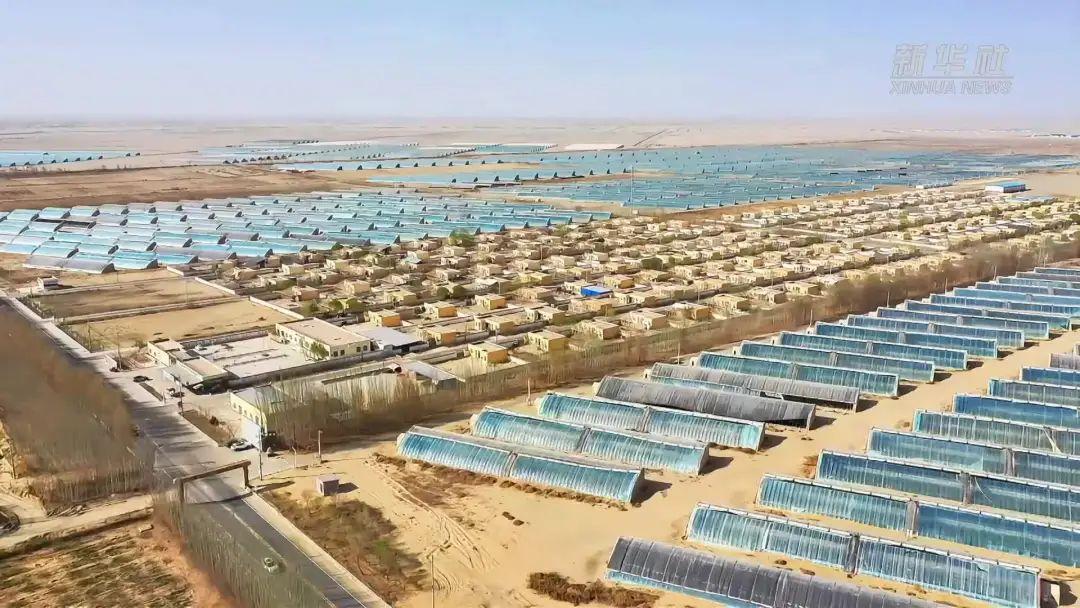

总有人说海水稻不好吃,废话,那玩意儿压根就不是给你当饭吃的,它就不是跟五常大米抢饭碗的,它的战场,在那些白花花的、寸草不生的盐碱地里。 你或许听过这样的说法:盐碱地是大地的“伤疤”,白茫茫一片,连草都难存活。老话里“春天白茫茫,夏天雨汪汪,十年九不收,糠菜半年粮”的描述,道尽了这种土地的贫瘠底色。 我国有足足15亿亩盐碱地,这数字听着就吓人。其中5亿亩经过改良就能种粮食,它们是藏在大地褶皱里的“潜在粮仓”,是保障粮食安全的关键后手。海水稻的使命,就是唤醒这些沉睡的土地,而不是在餐桌上去跟普通大米比口感。 很多人对海水稻有误解,以为它真靠海水浇灌。青岛海水稻研究中心的博士杨红燕早解释过,它能忍受的盐度顶多相当于剩菜汤的咸度,跟真正的海水差远了。这作物学名叫耐盐碱水稻,是专门跟土地里的盐分“死磕”的狠角色。 2012年起,科研人员就带着种子在盐碱地里扎了根。他们要解决的不是“好不好吃”,而是“能不能长”。经过十年折腾,海水稻终于从实验室走到了大田,把全国四大类典型盐碱地都踩了个遍。 宁夏平罗的农户最有发言权。当地盐碱地曾让种啥都亏,后来他们搞起“水土共治”,用暗管排水控水位,靠光伏泵站抽淡水,再种上耐盐碱品种。昔日的“盐疙瘩”地,如今能稳稳收粮食,这在以前想都不敢想。 山东东营更洋气,他们给盐碱地装了“智慧大脑”。传感器实时盯着土壤的EC值,一有返盐迹象就预警,AI系统立马调水肥,硬生生把治理成本压低了10%。科技的力量,让土地改造不再靠天吃饭。 中丁乡徐家村的变化更直观。村支书李明海2023年先试种3亩“广红3号”,今年就扩种到30亩“中科发6号”,亩产直奔800斤。村民们看着白茫茫的滩涂变稻田,终于相信盐碱地也能生金。 海水稻可不只产粮食,它还是生态修复的好手。作物生长能调节水土盐失衡,把土壤里的盐分往下压。秸秆还田后又能增加有机质,让土地慢慢变肥,形成良性循环。种水稻的同时,等于给大地的“伤疤”敷上了药膏。 至于口感,试过的人都知道误会有多深。2017年青岛测产时,专家和农民尝过都说比普通大米香甜,压根没有传说中的咸味。徐家村的海水稻加工后卖4块钱一斤,消费者反馈里也没见谁说难以下咽。 但没人真把它当主粮替代品。2020年启动的“十百千”工程说得明白,目标是改造一亿亩盐碱地,补充耕地缺口。截至2022年底,种植面积已破100万亩,这些产量全是额外的粮食增量,能多养活不少人。 现在的思路更清晰了,搞“以地适种”和“以种适地”双轨并行。一边改良土壤,一边选育更耐盐的品种,两条腿走路才稳当。全国人大代表陈恩明就建议,得建个种质资源库,让好种子越来越多。 市场化也在跟上。有些地方搞起“盐碱地银行”,靠市场运作筹钱治理。还有人琢磨碳交易,让改良土地的生态价值也能变现。这些探索,都在让海水稻产业走得更远。 当然,难题还没彻底解决。水资源短缺是道坎,改地成本也不低,技术分散的问题也得破解。但这些都是发展中的问题,比起“守着荒地饿肚子”,已经好太多。 那些吐槽海水稻不好吃的人,根本没看懂它的价值。它的战场从来不在餐桌,而在那些被认为“没用”的盐碱地里。它争的不是饭碗里的口粮,而是国家粮食安全的底线。 当1亿亩盐碱地被唤醒,当“潜在粮仓”变成真实产量,我们面对粮食危机时就能多份底气。这才是海水稻真正的意义,比好不好吃重要一万倍。 信源:中国环境网《破题水盐博弈,5亿亩盐碱地或将解锁“潜在粮仓”密码》