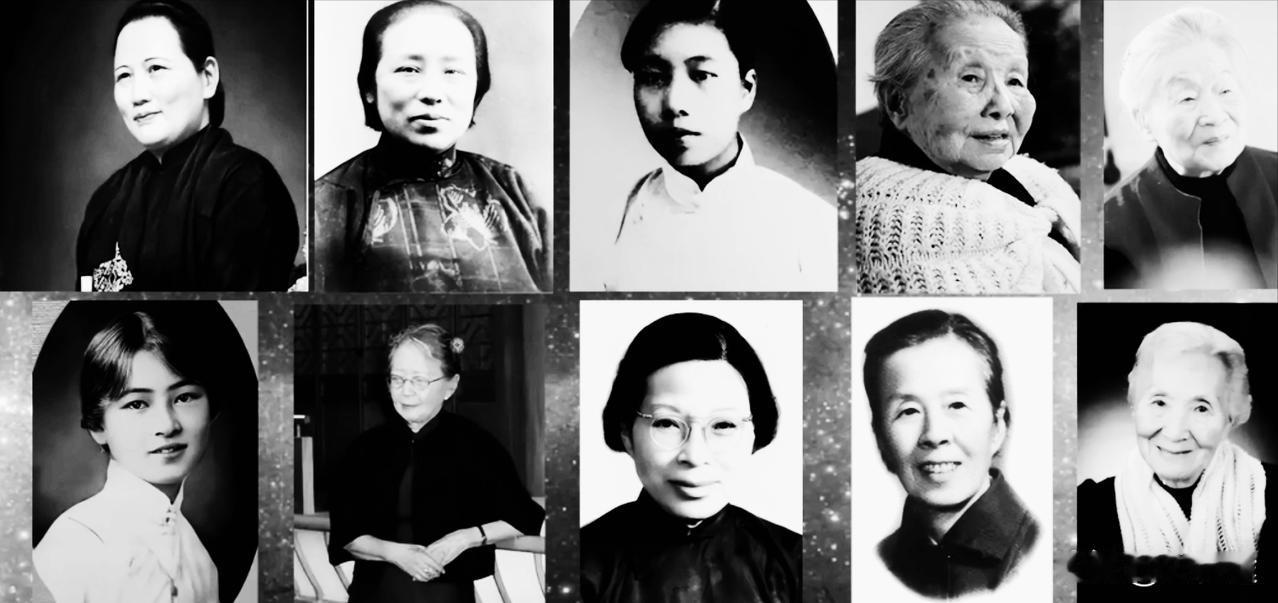

被称为先生的十位伟大女性,巾帼不让须眉 你要说,“先生”这个词啊,在以前可不是谁都能随便叫的。 男人有点身份,有点文化,才配这称号。女人?顶多就是“夫人”、“太太”,说得好听点,叫个“女士”。可偏偏有那么十个女人,人们张口就叫她们“先生”,叫得顺理成章,也没人觉得别扭。 这背后啊,其实不是她们把自己当男人了,是她们做的那些事,早就不分性别了。 宋庆龄,先说她吧。 她是孙中山的妻子,这事人尽皆知。可她不只是“孙夫人”。孙中山一走,她本可以退到后头,清清静静过日子。可她没退。她继续出现在各种会场、文件里,参与建国,参与政权重建。 建国初期的副主席,那可不是挂名,是真做事的。 后来,她干脆全心扑在儿童和妇女的福利上,经常亲自去基层单位看看,那时候连警卫都拦不住她,她要进去看就得进去。 就这么个身材单薄、说话温声细语的女人,几十年站在历史的风口浪尖,从没躲过。 紧跟着的是何香凝,广东人,画梅花一绝,可她不止是画画的。 年轻时参加革命,和廖仲恺一起跟着孙中山干事。她是国民党里头的左派,支持三民主义,也支持联共。当时的妇女部部长,就是她当的。 她搞女工学校,办讲习所,编辑刊物,天天为女性争权。廖仲恺被暗杀,她穿着丧服就出现在党部会议上,说要把丈夫的事业做到底。画画是她的退路,也是她的表达。 有一次,她在画上写:“身不动,心却未曾老。”那字迹,一看就是个倔强人。 许广平跟前两位不一样,她的名气大多是因为鲁迅。 可她不是附庸。 当年五四运动,学生中她就是组织骨干。她和鲁迅的关系,从师生到伴侣,十年相守,鲁迅去世时她守着书桌一夜没合眼,第二天就开始整理遗稿。她不是做做样子,她懂鲁迅的文字,也懂他那股劲。新中国成立后,她也当官,也写文章,但她始终谨慎,不喧哗。 有记者问她,鲁迅的遗志是什么?她只说:“把话说清楚就够了。”不多言,却句句实。 冰心是个特别的存在。她写孩子,写母爱,写那些温软的情感。 可别小看她的温柔,她的笔能抚慰,也能敲打。她在战乱中写信安慰海外华侨的孩子,说“只要心中有光,黑夜就不怕。”她不是政治家,也不是战士,可她的笔触有一种力量,慢慢渗进人心里。老百姓喜欢她,年轻人更喜欢她。 晚年她住在北京医院,房间里总摆着她当年写《寄小读者》的稿纸,泛黄了还不肯丢。 杨绛,人称“钱钟书的妻子”。但说到底,她是谁的妻子都不重要。她自己就有分量。 她翻译《堂吉诃德》,笔下简练有力。她写《干校六记》,不批判,不逃避,把那几年说得明白透彻。她的文字不温不火,但看完了你心里就是不平静。《我们仨》火的时候,她已经九十多岁。那本书卖得好,但她从不宣传。她说,家是最温柔的牢笼。也许就是因为她写的不是浪漫,而是实情。 林徽因身上争议多,有人拿她说情史,有人说她才女,什么“人间四月天”的标签满天飞。 可真看她干的事,全是实打实的。她跟梁思成一起调查古建筑,跋山涉水,手绘图纸。五台山佛光寺被发现那年,她几乎是哭着喊出来的:“这是唐代的!”她生病了,身体不好,可一听说要去考察,她就提着包跟着队伍走。 新中国成立后,她参加国徽的设计会议,意见不多,但每一句都让人点头。有人说她是“建筑界的女侠”,她听了笑,也没说是,也没说不是。 再说张充和,这人你可能不太熟。 她是昆曲名家,书法名家。年轻时家里四姐妹,都才情出众。她后来去了美国,在哈佛、耶鲁讲课,教外国学生怎么唱昆曲、怎么写小楷。 她低调到极致,几十年在异国他乡做事,从不炒作。 她的学生说她说话轻,写字慢,唱曲儿的时候,像是时间都停了。她是那种走远了的先生,声音不高,但久久回荡。 冯沅君和沈祖棻,一个是小说家,一个是词人。 冯沅君年轻时写了很多关于爱情、婚姻冲突的小说,没什么花哨的语言,就是讲人怎么在制度下挣扎。后来她搞研究,跟丈夫陆侃如搭档写书,两人合出了一部《中国诗史》。 沈祖棻呢,诗词造诣深,被人称作“当代李清照”。她不爱出风头,喜欢待在书房,学生回忆她讲诗时声音细,讲到动情处,手指都会在桌上轻轻点。 李佩,是“中科院最美的玫瑰”。这称呼听着不实,可架不住学生们喜欢叫。 她教英语,教得很认真,常年戴个眼镜,穿布鞋,背着旧书包。她那口语音准,讲起课来节奏明快。 1956年,她放弃美国生活,带着家人回国,一干就是几十年。 她创办了中国第一个应用语言学研究生班,很多后来当院士、出国深造的学生,都是从她的课堂走出去的。她死后,天文台以她的名字命名了一颗小行星。天上有颗星,叫李佩,不是诗,是事实。 这些人啊,站在不同的位子上,有人坐会议厅,有人守书桌,有人讲课,有人唱戏。 可人们见着她们,脱口而出一句:“某某先生。”不是因为她们像男人,而是她们做了太多该叫“先生”的事。 这些事,放在今天再回头去看,还是有点热。