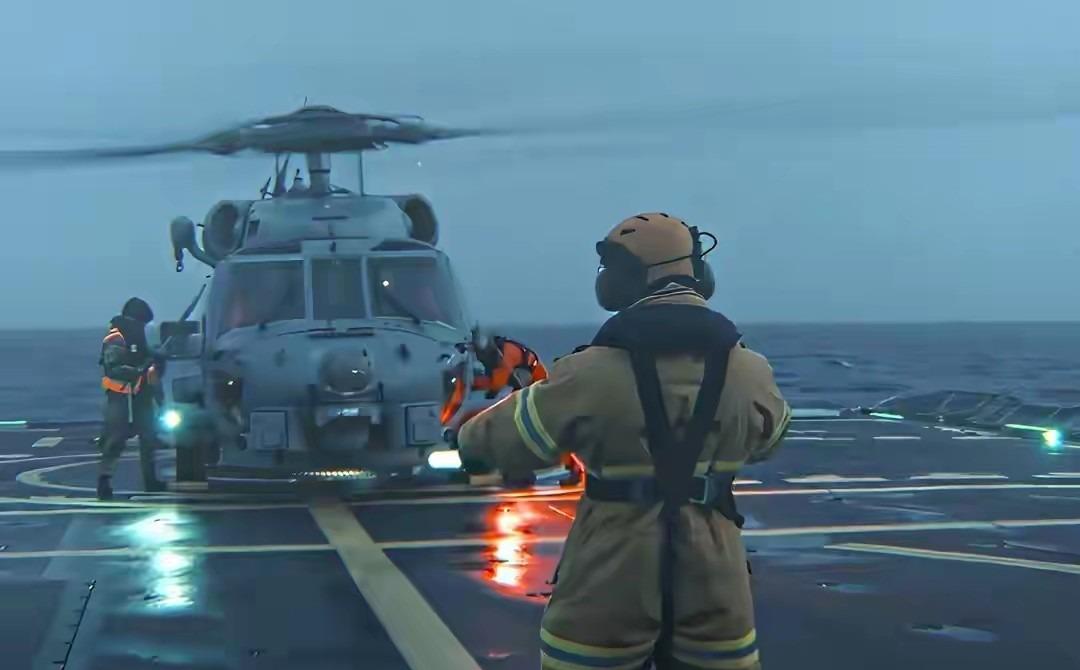

俄舰瞄准北约盟友开火,丹麦被“当众打脸”,北约却在集体装瞎? 2025年10月初的一天,波罗的海上风平浪静,但海面之下暗流涌动,俄罗斯一艘军舰突然朝丹麦军舰方向开火,炮声不大,却足够把整个北约的脸扇得啪啪响。 丹麦被“当众羞辱”,北约却像什么都没看见,这不是一场误会,而是一次赤裸裸的挑衅,更令人不安的是,北约的沉默,比炮火还刺耳。 如果说黑海是俄罗斯的后花园,那波罗的海就是北约的前门,就在10月3日,俄罗斯“库拉科夫海军中将”号驱逐舰在波罗的海上来了个“近距离问候”。 不仅对丹麦军舰开火示警,还用航线威胁撞击、干扰导航系统,连丹麦直升机也没能幸免,这哪是“演习”或“误判”?这就是明晃晃地打上门。 更有意思的是,丹麦虽然不是军事大国,但在北约系统里地理位置太关键,卡着连接波罗的海和北海的咽喉,俄罗斯这次选丹麦动手,不是随机挑人,而是精准挑软肋下刀。 丹麦军事情报局局长托马斯·阿伦基尔已经直言不讳,说俄罗斯这是在搞“混合战争”,不宣而战、不明说敌、不动真刀子却能让你夜夜失眠,换句话说,这不是战争,但比和平还让人难受。 哥本哈根的超市货架被一夜扫空,冻干食品销量暴涨400%,电视台开始教人怎么安抚被吓哭的孩子,这不是玩笑,这是一个和平国家被“实弹提醒”的现实。 俄罗斯放炮,丹麦被对准,北约呢?一句话:集体装瞎。 没有紧急会议,没有联合声明,甚至连一个象征性的“谴责”都吝啬得不愿发,就连乌克兰媒体都看不下去了,干脆指着北约鼻子骂:“你们是聋了还是瞎了?” 而北约秘书长的回应更让人摸不着头脑,他说现在不适合启动第四条磋商机制,担心用得太多会“稀释威慑力”,这话听起来像是成年人在玩政策游戏,实际上却是放任盟友被羞辱。 北约的沉默不是无知,也不是无能,而是心知肚明地选择了闭嘴,为什么?因为一旦回应,就要承担后果;一旦表态,就可能升级冲突,而北约最怕的,就是把这场“灰色摩擦”弄成“黑白对抗”。 但问题是,俄罗斯很清楚北约的软肋在哪里,它知道怎么把刀架在你脖子上,又不让你有借口拔枪,这不是胆小,这是计算过的克制,或者说,是对北约团结的一次精准拆解。 北约如今像是一个合唱团,各唱各的调,还偏要装成齐声,东欧国家拼命往战场跑,西欧大国死活刹不住车,南欧国家则只关心家门口的油价和移民。 一个联盟,三种心跳,北约的“集体防御”条款在现实面前成了“集体观望”,俄罗斯这次打的是丹麦的脸,试探的却是整个北约的神经。 结果怎么样?北约不仅没反击,连个像样的表态都没有,仿佛这场挑衅根本没发生过。 北约不敢回应,背后也不是没理由,俄罗斯早就把话丢在桌上:真要动手,咱们不排除“特殊手段”。 所谓“特殊手段”,就是核武,谁都知道,一旦北约真跟俄罗斯撕破脸,结局很可能不是“谁胜谁负”,而是“同归于尽”。 这就像一把磨得锃亮的刀悬在北约头顶,俄罗斯每次挑衅其实不是在动手,而是在轻轻推那把刀,看看你怕不怕。 德国总理默茨的那句话说得直白:“我们没有在打仗,但也不再处于和平状态。”欧洲如今的状态,就是在“和平”的外壳下过着“备战”的生活,一个炮弹、一艘军舰,甚至一条航线,都可能成为引爆点。 俄罗斯这一套,不是今天才开始玩,早在2014年克里米亚事件时,俄罗斯就已经展示过什么叫“灰区战术”:不是直接入侵,而是通过民兵、网络攻击、舆论操控、能源断供来层层推进。 现在的波罗的海,只不过是“灰区战术”的再升级,俄罗斯不再玩“隐身”,而是明目张胆地挑衅,等着北约犯错或者露怯。从结果看,北约确实怯了,甚至比以往任何时候都更谨慎。 而俄罗斯的算盘也很清楚:你不反应,我就继续推进;你反应过激,我就喊你挑衅,你要真动手?那好,我有核武器在手,咱们谁都别活。 这种心理战术,比冷战时期更复杂,也更危险,它逼迫北约每一次决策都要掂量后果,而这恰恰是俄罗斯最想看到的局面。 丹麦军舰被挑衅,北约缄默不语,这不是孤例,而是一面镜子,它照出了北约这个联盟内部的温差、裂缝和迟钝反应,也暴露了俄罗斯对“边界模糊地带”的精准拿捏。 波罗的海上的几声炮响,未必会引发一场战争,但它足以让整个欧洲陷入对“安全承诺”的重新思考,如果北约连丹麦都保护不了,那别的成员国还能放心吗? 这场没有硝烟的较量,已经在心理上打响,俄罗斯不需要赢,只需要让你怀疑,怀疑对手、怀疑盟友、最后怀疑自己,等你开始怀疑的时候,胜负其实就已经见分晓了。