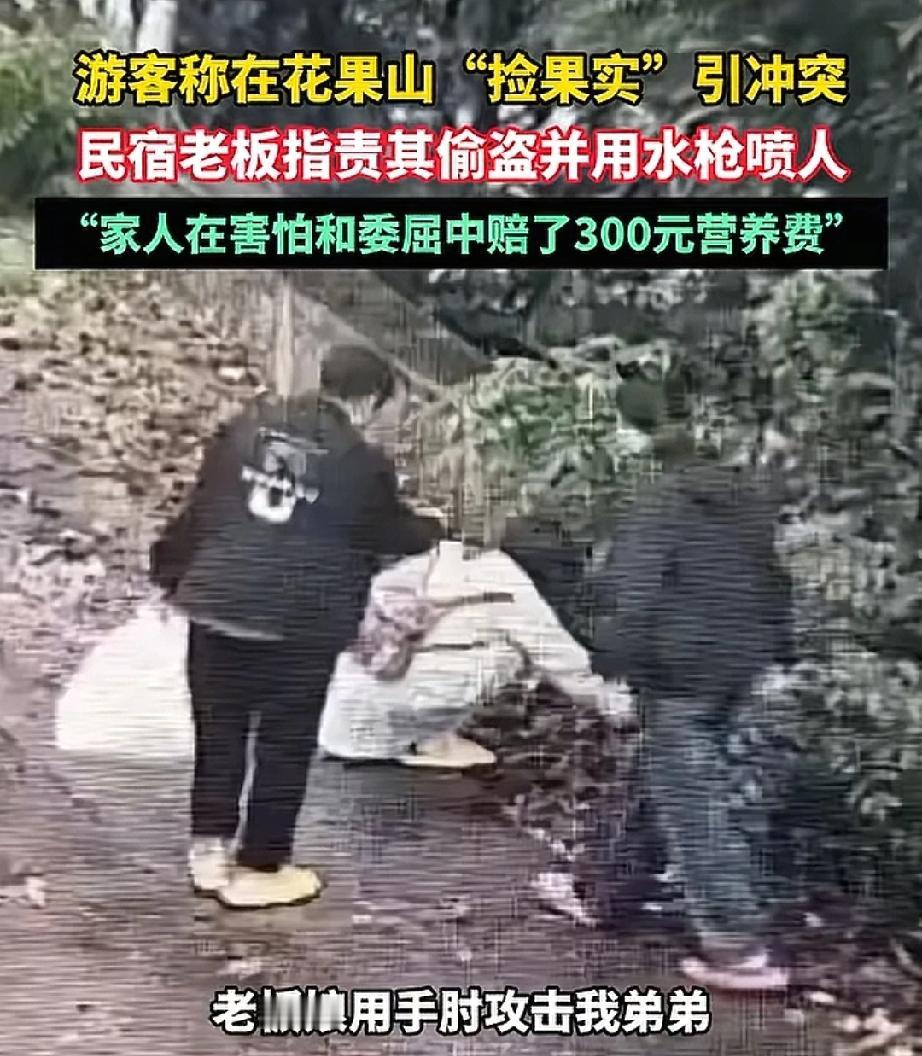

花果山“捡果”冲突:是“偷”还是“捡”,良知才是唯一的判官。 近日,花果山游客“捡果实”引发冲突事件持续在网络发酵。游客称在“害怕和委屈中”赔偿了300元,民宿老板则指责其行为属“偷盗”并用水枪驱离。 舆论场上,“偷”与“捡”的界定争论不休。然而,在法律难以精确裁量的模糊地带,人心深处的良知,才是衡量行为性质的终极标尺。 今天,小编就跟大家一起来分析分析这起事件的核心问题。 一、行为的边界:从法律到良知 从法律层面看,游客在非开放区域取走果实,无论主观意图如何,客观上已侵犯他人财产权。正如民宿方所认为的,私人领地内的果实,即便掉落地上,所有权仍属主人。游客未经允许取走,本质上与“偷”的结果无异。 但法律注重证据与主观故意,游客若以“误以为无主”辩解,便陷入模糊地带。此时,良知成为判断行为性质的关键——明知可能侵犯他人权益仍为之,便是对边界的漠视;若因无心之失而为之,事后却拒绝承认,同样是良知的缺位。 二、游客的“委屈”:良知的自我审视。 游客声称“委屈”,实则是对自身行为的道德回避。作为外地人,更应明晰“入乡随俗”的边界意识:私人领地非公共空间,他人财物非无主之物。所谓“捡”,不过是为自己的不当行为寻找借口。若良知清醒,便会主动询问主人意见,而非擅自取走。 当行为引发冲突后,将自己置于“受害者”位置喊冤,更是对良知的背离——真正的委屈,应源于被误解的清白,而非对错误的掩饰。 三、民宿方的“过激”:良知的双重标准 民宿老板的行为同样折射出良知的失衡。面对可能的财产侵犯,维护权益本无可厚非,但选择用水枪喷射游客(尤其是包含老人孩子的家庭),则超越了合理维权的边界。良知不仅要求尊重自己的权益,更要求善待他人的尊严。 以“防盗”为名实施可能造成人身伤害的行为,是以暴制暴的冲动,而非良知指引下的理性维权。这种行为看似"护权",实则暴露了对他人权利的漠视。 四、事件的启示:让良知守住边界 花果山事件的核心,是良知对行为边界的失守。游客的“捡”是对他人权益的漠视,民宿方的“喷”是对他人尊严的践踏。在“偷”与“捡”的模糊地带,法律或许无法穷尽所有场景,但良知可以——它要求每个人在行动前自问:“这样做是否会侵犯他人?”若能守住这份良知,游客便不会擅自取走果实,民宿方也不会选择过激手段,冲突自然无从发生。 说到底,“偷”与“捡”的争论,终究是人心的博弈。法律是底线的约束,而良知是更高的准则。当每个人都以良知为标尺,尊重他人的边界,类似的冲突便会少一分,人与人之间的信任,也会多一分。 旅游