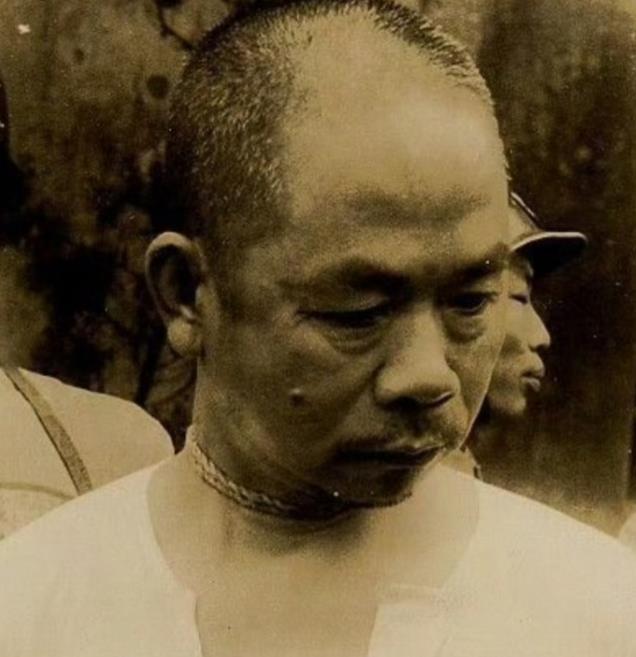

这不是剧照,而是吴石将军牺牲前,敌人给他拍下的最后一幕镜头,此时的他表情凝重,虽然脖子上被套着麻绳,视死如归的气魄,令人敬仰万分。 参考信息:《吴石:为情报而生,为信仰而死》·江苏新闻·2025年10月2日 在台北马场町的旧影像里,有张照片总让人心头一震:穿粗布囚衣的中将脖颈勒着麻绳,身板却挺得比枪杆还直,目光沉静得像深潭里未被搅动的月光。 这不是影视剧的特写镜头,是七十年前,吴石将军走向牺牲时留下的最后定格。 那圈勒进皮肤的麻绳,不是敌人施加的羞辱,反成了他忠魂的勋章,原来最硬的骨头,能把枷锁熬成光芒。 若要讲清这位将军的故事,得先把他从历史的褶皱里慢慢抻出来。 吴石是福建人,早年在保定军校磨出满腹韬略,生逢乱世的他,起初是把“报国”二字刻进骨髓的。 可当他看清国民党政权的溃烂底色,便悄然转身,把信仰缝进了共产党的旗帜下。 抗战时期他已担起要职,战后却被派往台湾,在“参谋次长室”坐上国民党中将的高位。 谁能想到,这间挂着青天白日旗的办公室里,他早已把命交给了组织的暗线。 做地下工作,最需要的就是隐姓埋名、默默烧火。吴石传情报的方式像精密齿轮:要兵力部署图,他翻遍公文包夹层; 要海防设施数据,他借着视察名义手绘草稿; 连国民党反攻大陆的详细方案,也分毫不差地递到了对岸。 这些带着体温的情报,为新中国的海防布局、战略决策织就了关键经纬。 敌人怕他怕到骨子里,背后骂他是“核心共谍”,可他们不知道,这个总把文件锁在抽屉最深处的人,连自己的影子都藏得严严实实。 1950年初的风暴来得太急。叛徒的嘴像决堤的河,把整个台湾的地下网络冲得稀碎。 吴石、朱枫、聂曦、陈宝仓……这些隐秘战线的战友相继落网。 铁窗里的日子,敌人的烙铁、皮鞭轮番上阵,可吴石的嘴比铜墙铁壁还硬。 他不喊疼,不攀咬,把所有罪责揽在自己肩上,不是不怕死,是不愿让更多同志暴露在枪口下。 6月10日的晨光里,他被押往马场町。囚衣洗得发白,脖子上的麻绳印子还泛着红。 一路没人求饶,没人回头,他就那么稳稳地走,像去赴一场早就约好的约会。 后来人们找到他临刑前写的诗:“凭将一掬丹心在,泉下嗟堪对我翁。”二十字的绝笔,道尽了对家国的赤诚,对祖先的告慰。 他的尸身被草草掩埋,名字也跟着沉入岁月。直到九十年代,这段往事才重新浮出水面。 其实早在1955年,大陆就已追认他为烈士,立起纪念碑。可比起钱壮飞、李克农这些广为人知的名字,他始终像颗深埋的种子,不是不够耀眼,是他从不愿站在聚光灯下。 做情报工作三十年,他没留过一张工作照,没写过一篇回忆录,连牺牲的具体细节都是从战友口述里拼凑的。 为什么总让人“记不住”?大概因为真正的英雄,从不需要用名字刷存在感。 他比谁都清楚,潜伏的日子意味着什么:可能是下一秒的枪决,可能是永别家人,可能连“烈士”二字都得不到。 可他还是把每一份情报都写得工工整整,把每一次接头都安排得妥妥帖帖。就像他自己说的,“该做的事,半分不能含糊”。 七十年后再看那张照片,他的眼神依然清亮。 他没等到新中国成立的礼炮,没看到两岸统一的曙光,可他传递的情报早就在新中国的版图上扎了根,他熬住的那夜夜长夜,早已化作了我们窗外的万家灯火。 今天我们说起吴石,不是为了煽情,是要记住:有些英雄,活着时是插在敌人心脏的刀,倒下后是铺在复兴路上的砖。 他们的名字或许陌生,可他们的血,早就渗进了我们脚下的土地。 那根勒过他脖子的麻绳,最终成了连接过去与现在的绳结,一头系着他的忠诚,一头系着我们的安宁。