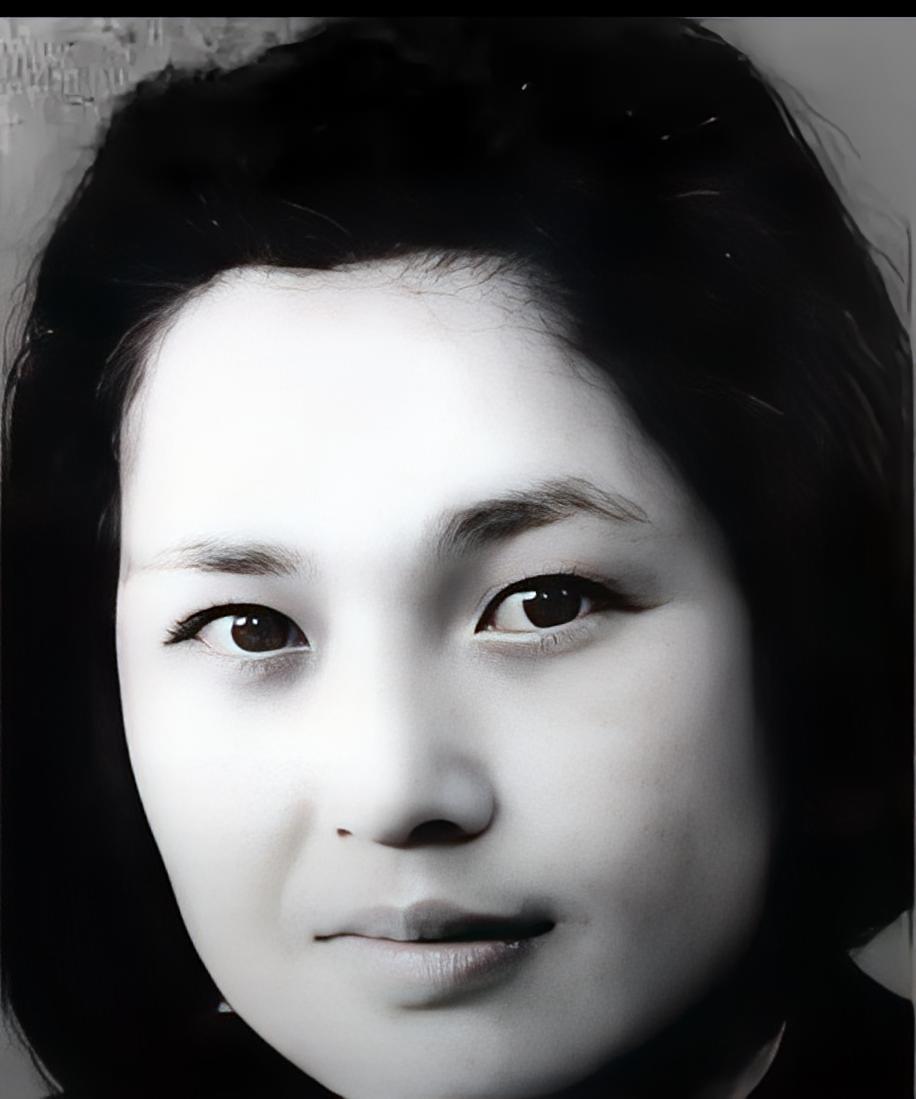

晚年的傅冬菊,作为傅作义的女儿,北平和平解放的功臣,成功解放北平后,本该平步青云的她竟然做出了让无数人大为震惊的选择。 你想想1949年的北平,城墙根下还残留着内战的硝烟,故宫的琉璃瓦要是真被炮火掀了角,那得是多少代人的遗憾?傅冬菊那会儿才二十出头,却敢在父亲傅作义的书房里,把我方的和平主张一条一条摆出来,甚至冒着风险传递城防部署的关键信息——这份胆识,搁谁身上不得赞一句“巾帼不让须眉”? 按常人的想法,立下这么大的功,就算不进部委当干部,至少也该在体制内谋个清闲体面的职位。当时不少老领导都主动问她的想法,身边的人更是劝她“别傻,这是你应得的”。可谁也没料到,这位本该被鲜花和掌声围着的姑娘,转身就扎进了报社的格子间。 她选了《人民日报》的记者岗位,而且专挑最苦的基层线跑。那会儿交通不便,去河北农村采访得坐驴车,冬天冻得手都握不住笔,她就揣个热水袋焐一会儿接着写;碰到农民不识字,她就蹲在田埂上听人家唠家常,把庄稼收成、孩子上学的事儿一字一句记下来。有人不解,说她“放着好日子不过遭罪”,她却笑着说:“我爹跟我说,打胜仗是为了让老百姓过太平日子,我不当官,就想亲眼看看这太平日子是不是真的到了田间地头。” 现在有些人总觉得“功臣”就该和“特权”挂钩,好像立了功就得要名要利才正常。可傅冬菊偏不按这个剧本走,她把“功臣”的身份藏得严严实实,采访时从不说自己是谁的女儿,更不提当年的贡献。有次报社评先进,同事们才从老档案里翻出她的过往,惊得半天说不出话——原来天天和大家一起挤公交、啃馒头的大姐,竟是当年保护北平的大功臣。 她后来退休也过得极低调,住老小区的普通单元楼,买菜时还会跟摊主讨价还价,邻居们只知道她是个爱读报的老太太,直到她2007年去世,追悼会上的介绍才让大伙知道她的真实经历。那一刻,不少老街坊都红了眼,说“这么好的人,怎么就没早知道她的故事呢?” 其实傅冬菊的选择,从来不是什么“惊人之举”,而是她打心底里明白:和平不是用来换个人前程的筹码,而是要靠实实在在的行动去守护。她放弃的是别人眼里的“青云路”,守住的却是一个知识分子对“功成不必在我”的清醒认知。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。