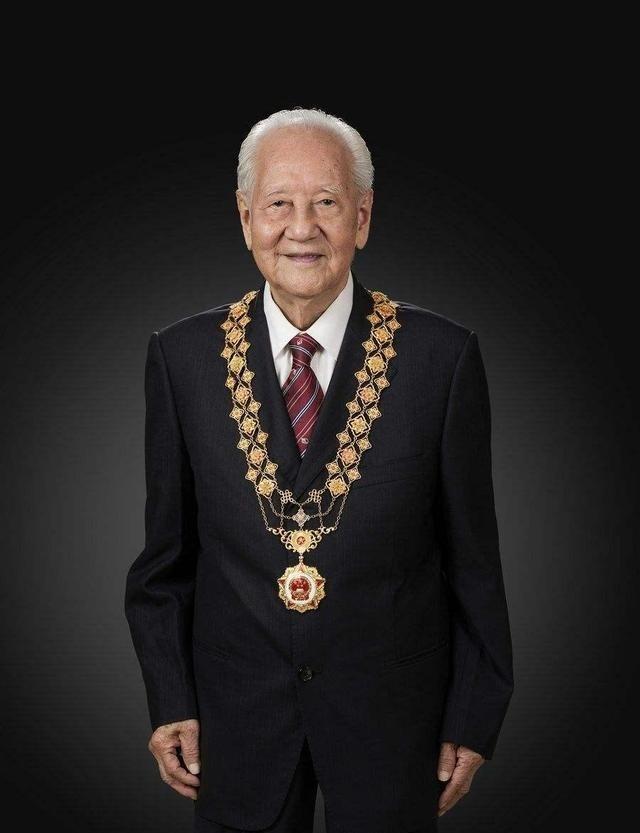

“中国人永远也造不了核潜艇。”面对苏联的蔑视,黄旭华隐姓埋名30年为国争气,95岁时豪捐1100万。 说起黄旭华这个人,总让人觉得他就是那种低调到骨子里的老实人,一辈子干的事儿大事,却从来不爱张扬。1926年3月12日,他出生在广东海丰县田墘镇的一个医生家庭,那地方现在属于汕尾市,父母靠开药房维持生计,家里一共9个孩子,他排老三。从小耳濡目染父母行医的模样,他也想走这条路救人,可后来战乱让他改了主意,转向学工程。抗日战争那会儿,学校东迁西跑,他跟着哥哥从揭阳跑到梅县,又北上桂林,1944年从桂林中学毕业。1945年,他考进国立交通大学造船系,那时候专业第一,毕业后就扎进船舶设计这行,1949年还入了党。 刚毕业没几年,新中国成立,黄旭华在上海船舶系统干活,帮着改造苏联援建的军舰,积累了不少经验。1958年,国家突然调他去北京,进了个绝密项目——研制核潜艇。那时候中国刚从大跃进的饥荒中缓过来,技术储备几乎为零,团队就29个人,基地设在辽宁葫芦岛渤海湾边上,条件苦到家了。没图纸没模型,全靠从外国报纸剪报拼凑情报,用算盘和滑尺算数据,磅秤称重心。黄旭华他们一边设计一边建船,返工是家常便饭,进度慢得让人着急。1959年,苏联领导人赫鲁晓夫访华,中国提出想借技术援助,他直接回绝,说核潜艇技术太复杂,花钱太多,中国水平不够,苏联有就够保卫国土了。这话听着刺耳,但也刺激了大家,国家领导层拍板,一万年也要搞出来。 从那以后,黄旭华就彻底隐姓埋名了。项目保密级别最高,他连家都不回,妻子李世英1956年跟他结婚,本来在上海港务局上班,也被调来葫芦岛,带着三个女儿过日子。可他跟老家父母断联30年,父母到93岁才从杂志上知道儿子在干啥。为什么这么绝?就是怕泄密,一封信都不寄,电话里也只说工作忙。1960年代后期,项目遇上大动荡,他因为家庭出身问题被下放到农村,养了两年猪,那段日子他后来提起来,说是唯一轻松的时候,就喂猪没别的负担。团队里很多人遭罪,但他咬牙坚持,1970年第一艘核潜艇长征一号开始海试,1974年服役,中国成了第五个掌握核潜艇的国家,仅次于美苏英法。1979年,他当上副总设计师,第一任是彭士禄,还有赵仁恺、黄纬禄。1983年彭士禄调走,他接棒总设计师,继续推后续型号。 核潜艇这玩意儿,不光是技术活儿,还得扛住国际压力。美苏垄断核威慑,中国起步晚,信息全靠偷摸儿搜集。有次外交人员从美国带回乔治·华盛顿级潜艇的玩具模型,黄旭华一看,他们纸上设计的跟模型八九不离十,证明方向对头。但实际建起来,问题堆成山,反应堆舱室尺寸不对就得拆,浮力计算错一步就翻船。团队通宵加班是常态,吃的是白菜土豆,住的是漏风棚子。黄旭华专注机械设计,管船体结构和推进系统,1981年092型核导弹潜艇下水,标志中国海基核力量成型。到1988年深潜试验成功,第一代项目收官,他头发全白了,从30多岁干到60出头。 项目解密是1987年的事儿,黄旭华的名字才公开,那时他已是中国船舶719研究所的骨干。1994年当选工程院院士,2017年全国道德模范。2019年共和国勋章,2020年国家最高科学技术奖,奖金800万。他没留给自己,全捐了。2021年10月,95岁高龄,又把这笔钱加上其他积蓄凑的1100万,捐给719所,设“黄旭华科技创新奖励基金”,每两年评一次,奖励装备研发的年轻人。之前他还捐过900万,总额超2000万,还给上海交大和中学建基金,支持科普教育。钱不多不少,但对他这种一辈子工资不高的人来说,是全部家底。他说过,这些钱本就该回国家,用在科研上。 黄旭华的贡献不只停在第一代,退下来后他还指导后辈,新型号迭代更快,性能上追平国际水平。中国核潜艇从无到有,现在编队巡航,守护海疆,这背后是无数像他这样的工程师的汗水。国际上,美苏当初看不起,现在中国核力量稳居前列,赫鲁晓夫的回忆录里那段话,现在读来像个笑话。他不爱吹嘘自己,媒体叫他“核潜艇之父”,但他总说这是集体成果,第一把手是彭士禄。2025年2月6日,他在武汉病逝,享年99岁,骨灰安放汕尾抗日英烈陵园旁。告别仪式上,鲜花摆成潜艇形状,挽联写“深潜铸剑一生,铸就海洋强国”。