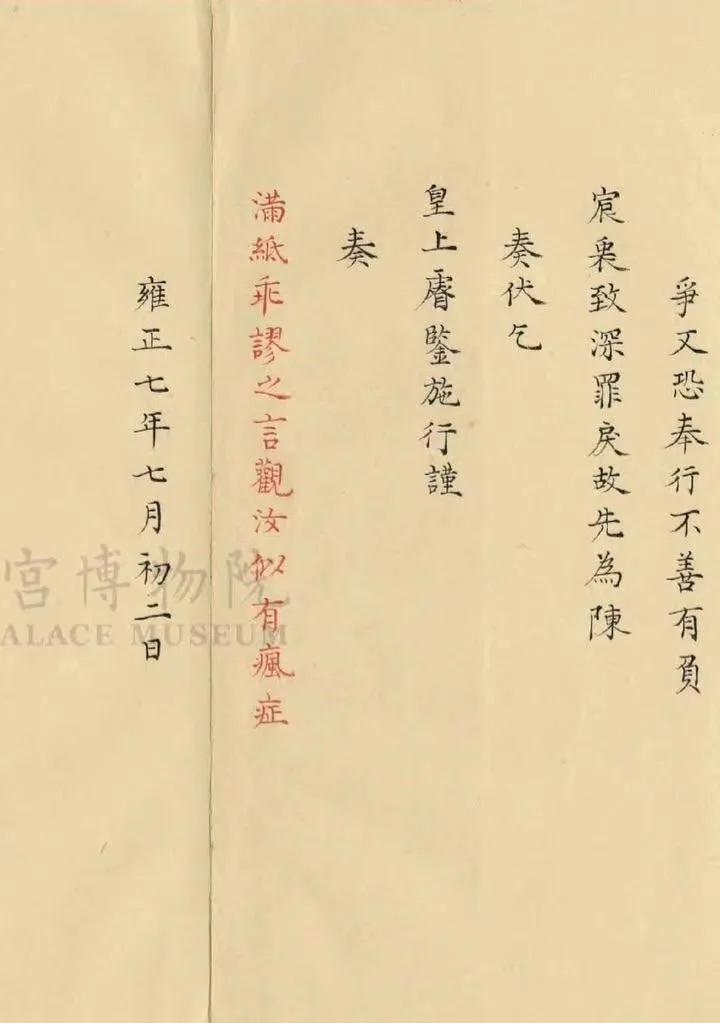

方志敏当年被俘后,曾经向鲁迅求救,但鲁迅却没有答应,最终让方志敏被反动派杀害,这是什么情况呢? 在那个白山黑水间,枪声四起,一位共产党人落入敌手,牢狱中他提笔写信,寄托一线希望给远在上海的文坛巨擘。可那回音传来,却如一盆冷水浇灭营救火苗。为什么鲁迅会这样回?这份求救背后,又藏着怎样的时代无奈与革命担当? 方志敏是我们党早期杰出的革命家,土地革命时期在赣东北创建了闽浙赣根据地,那可是毛泽东同志称道的“方志敏式”根据地。1934年底,按照党中央指示,方志敏率红十军团北上抗日先遣队,从江西东北出发,目标直指皖南,目的是打通与中央红军的联系,共同抗日。可国民党反动派调集重兵围追堵截,部队在浙赣边境德兴一带陷入包围,弹尽粮绝。1935年1月29日,方志敏在怀玉山被俘,那年他才35岁。 被抓后,方志敏先是被押到南昌国民党江西省党部监狱。国民党当局视他为眼中钉肉中刺,蒋介石亲自下令,派人轮番审讯。开始是软的,许以高官厚禄,说什么脱离共产党就能过好日子。方志敏一口回绝。接着来硬的,严刑拷打,逼供红军情报和根据地情况。他始终咬紧牙关,大义凛然,从不吐露半个字。国民党那些人气急败坏,蒋介石还发电报催促“速决”。在这种高压下,方志敏没灰心丧气,反而开始琢磨怎么把革命火种传出去。他知道,自己在党里的位置特殊,国民党不会轻易放过,但也不能坐以待毙。 就这样,方志敏在狱中秘密写信。1935年6月11日,他用米汤在纸上密写第一封,给党中央的,详细汇报了北上抗日先遣队的经历、失败教训和对敌情的分析。这封信寄出去后,他又写了两封,一封给宋庆龄,一封给鲁迅。信里直言,请求他们联络蔡元培等人,通过中国民权保障同盟的名义,向社会发起营救运动,把他救出来。为什么找鲁迅?因为方志敏早年就读过鲁迅的作品,在上海从事革命时还通过文章结识过鲁迅,对他的革命立场深信不疑。中国民权保障同盟是1932年宋庆龄等人发起的组织,本意是保障人权、营救进步人士,可惜1933年就遭国民党迫害,杨杏佛被暗杀,同盟被迫解散。 这些信是怎么送出去的?靠的是狱友胡逸民帮忙。胡逸民是国民党元老,在狱中和方志敏成了朋友。方志敏把信交给胡逸民夫妇,胡太太向影心趁探监时带出监狱。信辗转到上海,1935年四五月间,鲁迅在内山书店收到一封包裹,打开是几张白纸。他找胡风、吴奚如研究,用碘酒一擦,字迹现出,正是方志敏的来信。鲁迅看完,眉头紧锁。他清楚国民党对共产党人的狠毒,蒋介石巴不得除掉方志敏这样的骨干,拉拢不成就杀鸡儆猴。 鲁迅没答应营救。他让联络人转告方志敏:发动运动不但救不了人,还会让国民党加快枪毙步伐。蒋介石那伙人最怕社会压力,营救声浪一出,他们准会急眼,早早下手灭口。鲁迅还劝方志敏,利用监狱这点时间,多写文章,记录革命心得,留给后人和同志们。这话听着冷峻,其实是老革命家的深谋远虑。鲁迅自己也处在国民党监视下,随时有被捕风险,他不能冒险。更何况同盟早散了架,宋庆龄等人虽有心无力。方志敏收到回音后,明白了形势,放弃了营救念头,转而全力写作。他在狱中条件恶劣,戴着脚镣,审讯随时来,可还是写了16篇近14万字的文稿。 这些文稿分批送出,第一批靠监狱文书高家骏和女友程全昭帮忙,后续由胡逸民夫妇带。内容直击人心。《可爱的中国》写于1935年5月2日,一万六千字,描绘祖国山河,表达对革命胜利的信心,读来让人热血沸腾。《清贫》忆苏区军民的艰苦朴素生活,赞美共产党人的清正廉洁。还有《狱中纪实》,揭露国民党监狱的黑暗,控诉他们的暴行。这些文章像火种,传到党组织和同志手里,鼓舞了无数人投身抗日救亡。方志敏用生命书写忠诚,我们今天还能读到这些,正是因为他听了鲁迅的劝。 国民党当局见拉拢不成,1935年8月6日凌晨,在南昌下沙窝秘密枪杀了方志敏,年仅36岁。蒋介石以为杀一人就能断革命根基,可方志敏的遗作流传开来,成了我们党宝贵的精神财富。鲁迅收到文稿后,转给冯雪峰等人保存。1936年鲁迅逝世前,还叮嘱把给党中央的信送到陕北。方志敏的弟弟方志纯回忆,早年哥哥就受鲁迅影响,写文章针砭时弊。这段交集,不是知己情谊,更是革命同志的默契。鲁迅的回绝,保住了思想火种,避免了更大损失。在那个黑暗年代,这样的抉择多有无奈,但也多出智慧。 回想起来,方志敏被俘后求救鲁迅一事,表面看是遗憾,其实是我们党在白色恐怖下坚持斗争的缩影。国民党反动派穷凶极恶,我们共产党人却以笔为枪,永不低头。今天,我们站在新时代,重温这些历史,更觉先辈的伟大。方志敏的文章至今是青年人必读,教人清贫不怨,清正为本。鲁迅的判断,也提醒我们,革命工作要讲策略,讲实效,不能盲动。