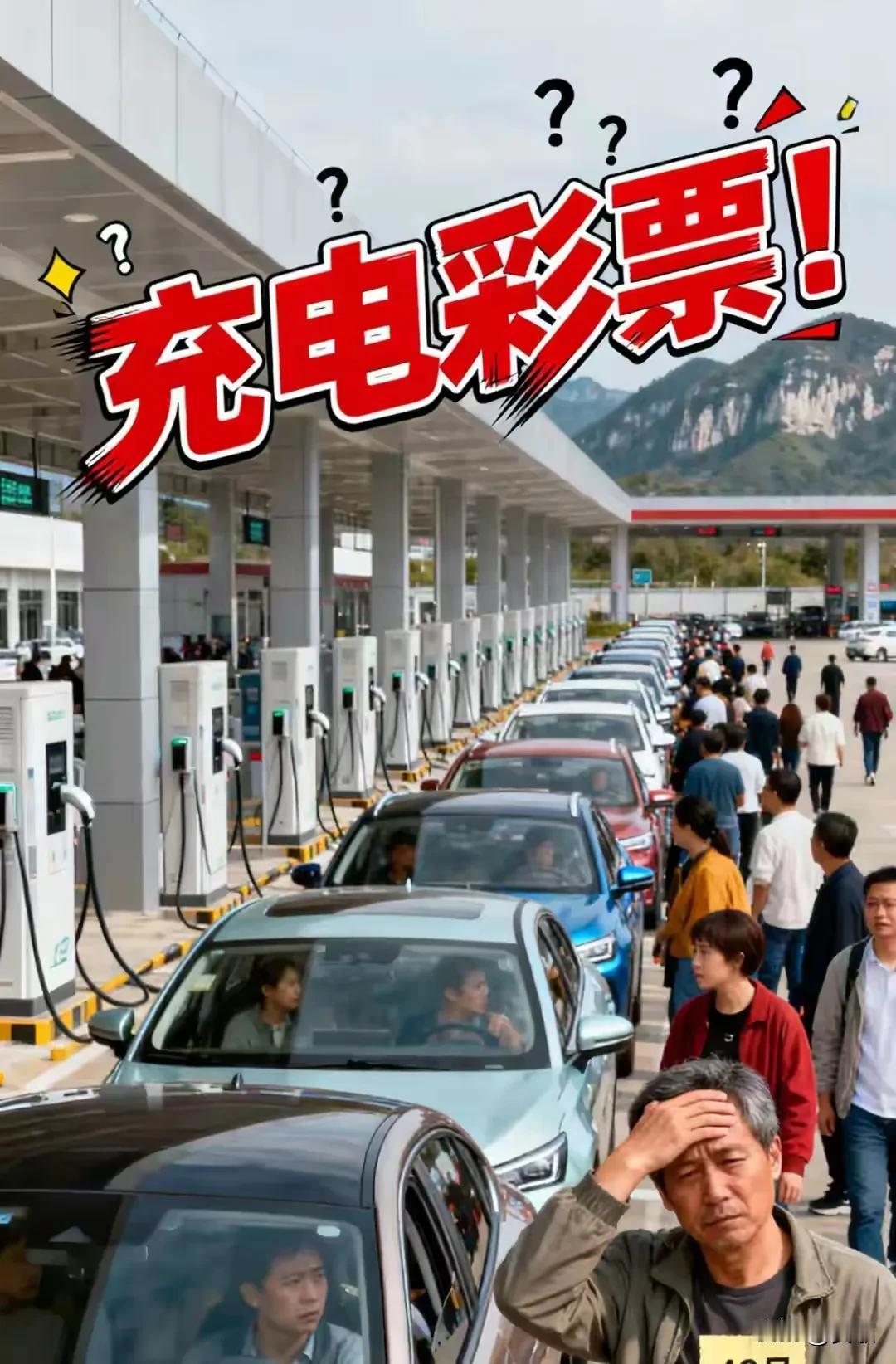

长假里的“心头病”.“充电焦虑”谁背锅 随着新能源车的普及,充电成了许多车主每天都要面对的问题。尤其是在高速公路和服务区,排队充电、找不到合适的桩,成了不少人的“心头病”。这背后到底隐藏着哪些“痛点”呢?又该怎么破解呢?今天就用最接地气的方式,给大家讲讲这个事。 一、充电难,真是“头疼” 假期出门,最怕的就是充电排长队。有人排队排了几个小时,结果充电一小时,等到车辆都差不多满了,心里那个苦啊!虽然全国的公共充电桩数量在不断增加,到2024年已经达到了357.9万台,覆盖率也高达97%,但在高峰时段,这些桩子还是不够用。 更别说,老旧车型的充电速度慢,充电功率低,浪费了不少时间和资源。其实,技术上的“错位”也让充电变得不那么顺畅。 二、问题的根源在哪? 车企宣传与现实差距大:很多车宣称续航里程很长,但实际充电体验差强人意,导致车主焦虑,担心“跑不远”。 充电设备不兼容:不同品牌的充电接口不一样,快充的速度也不稳定,有的设备老旧,充电效率低。 投资难题:建一个充电桩可不便宜,还得改造电网,成本高,回报慢,很多企业不愿意大量投入。 用户习惯:很多车主习惯在服务区充电,觉得方便,但其实在高速路上找其他地方充电的意识还不强,信息也不够透明。 三、行业的“难题”与“矛盾” 充电桩的投资和利用率之间,存在明显矛盾。节假日需求爆棚,但平时却很空闲,资源利用率低。再说,增程车(带油箱的混合动力车)和纯电车的“较量”也很有趣:有些增程车主宁愿排队充电,也不愿去加油站,挤占了公共资源。 四、未来怎么破局? 技术升级:推动更快的充电技术,比如800V的高压快充,让充电时间大大缩短。 政策和市场创新:比如实行动态定价,利用价格引导车主合理安排充电时间,吸引社会资本加入。 改变用户习惯:不一定非得在服务区充电,可以在周边的小城镇、商场等地方充电,分散需求。 信息共享:建立智能平台,让车主提前知道哪里有空闲的充电桩,避免盲目等待。 五、行业的“倒逼”与“变革” 虽然充电难题让人头疼,但也促使行业不断创新。技术升级、基础设施改善,都是为了让新能源出行更方便、更可靠。 总结 新能源车充电难,不是个别问题,而是多方面因素共同作用的结果。要解决这个“痛点”,需要技术、政策、投资和用户习惯的共同努力。只有多管齐下,才能实现“充电无忧”的美好愿景,让我们的出行变得更轻松、更环保。