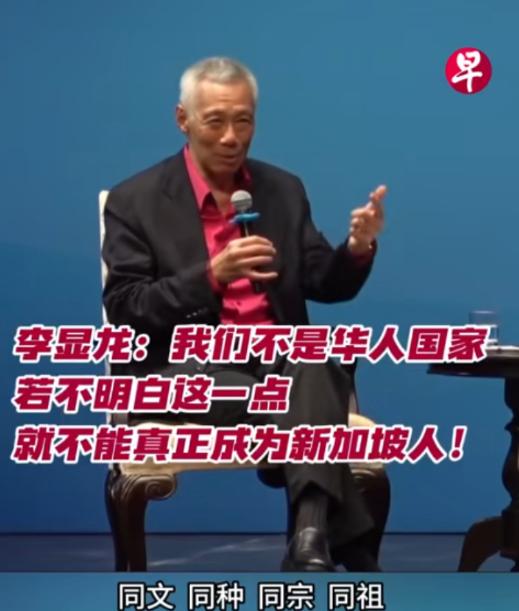

一位新加坡华人终于说了实话,他说:在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 先说身份认同的问题。很多新加坡华人从小就在一个多元文化的社会里长大,他们讲华语,但家里可能混杂着英语、马来语,学校教育以新加坡的国民教育为主。 你以为血缘就是一切吗?不是。新加坡的华人更看重自己是“新加坡人”,而不是“中国人”。 这种身份认同感非常强烈,比起所谓的民族血缘,他们更在乎自己在新加坡的生活质量、社会认可和未来发展。这就决定了,他们对中国的兴趣非常有限。 再来看对中国文化和社会发展的兴趣。很多新加坡华人对传统中国文化还是有一定兴趣,比如春节、端午、中秋这些节日会庆祝,但更多停留在表面上的仪式感。 他们很少去深入关注中国大陆的社会变迁、政治经济,甚至对国内热点新闻也大多只是点到为止。 换句话说,中国在他们心里的分量远远低于新加坡本土事务。对他们来说,中国是一个有经济价值的合作伙伴,而不是情感寄托或者文化认同的对象。 你可能会问,那年轻一代呢?年轻一代对中国的态度其实更现实,也更直接。 他们在社交媒体上关注中国经济新闻、科技发展,更多是为了投资机会、就业机会或者商业合作。情感上,中国不是家,不是亲人,而是一块资源,是一个市场。 相比之下,他们更在意自己在新加坡的生活是否舒适、工作是否顺利、社会地位是否稳固。换句话说,经济上的连接比情感认同更重要。 这种现象和我们很多人的直觉完全相反。国内不少人觉得,海外华人血浓于水,天生对中国有一种天然的好感或者文化认同感。 结果一看实际情况,新加坡的华人可能连中国是干什么的、最近发生了什么大事都不太关心。他们的优先顺序很清楚,国家认同排第一,经济合作排第二,文化情感靠后,民族血缘基本可以忽略。 再拿社会接受度来说。很多人以为新加坡华人占大多数,就意味着他们在新加坡社会里一定被优待或者受欢迎。实际并不是。 新加坡是多民族国家,政府强调种族和谐和公平,每个族群都有自己的权利和义务。华人虽然是主体,但这不等于他们在社会资源分配或者社会待遇上有绝对优势。 更重要的是,新加坡社会的主流文化和规则是以国家利益为核心,而不是民族归属。换句话说,想靠血缘在新加坡获得优待,是不现实的。 对比国内和新加坡的华人情况也很有意思。在国内,人们对中华文化有天然的认同感,社会教育强调民族历史和文化自豪感,很多人的价值观和情感都和“中华民族”紧紧绑在一起。 反观新加坡华人,国家认同远远超过血缘认同,文化认同更多是一种选择而非必然,这种差异让很多人感到意外,但也很正常。 新加坡华人不盲目崇拜中国,也不会因为是华人就自动支持中国的任何政策或文化倡议。他们有自己的逻辑,国家的好坏、生活的便利、个人利益才是第一考量。 还有一点很关键,就是代际差异。上一代华人可能还会带有一些对中国文化的感情,比如从家长那里继承一些传统观念或语言习惯。 可是年轻一代成长环境完全不同,互联网、全球化、社交媒体让他们的视野比上一代宽很多。他们看中国,更像看一个经济合作伙伴,而不是情感依托。 他们对中国的兴趣几乎完全建立在现实利益上,而不是文化血缘上。这也是为什么很多中国人看到新加坡华人总觉得“冷漠”,其实这只是认知上的落差。 新加坡华人的态度其实很理性。他们不会因为血缘就自动对中国好感十足,也不会因为是华人就被社会特别照顾。 他们最关心的是自己作为“新加坡人”的生活质量、国家政策、经济环境和社会安全。这种现实主义的思维,让他们在情感上和中国保持距离,但在经济和合作上却非常务实。 换句话说,新加坡华人的核心逻辑非常清楚:国家认同第一,个人利益和社会地位第二,民族血缘和文化情感靠后。 这一点值得我们反思,血缘和文化认同并不是天然的情感纽带,现代社会中,认同感更多是被现实环境塑造的。理解这一点,比盲目期待海外华人“血浓于水”更重要。 所以,当我们看到新闻上有新加坡华人表达对中国不那么关心,或者态度冷淡,不要惊讶,也不要误会。这只是他们理性选择生活方式的一种体现。 海外华人的生活逻辑和我们国内的想象,有时候差得很远,但背后的逻辑其实很简单:先做好自己,先保障自己的国家利益,其他的再说。 在全球化的今天,认清自己和他人的真实立场,比盲目期待血缘情感更重要。新加坡华人用他们的生活方式告诉我们一个事实,情感认同可以靠选择,但国家和现实的考量永远排在前面。