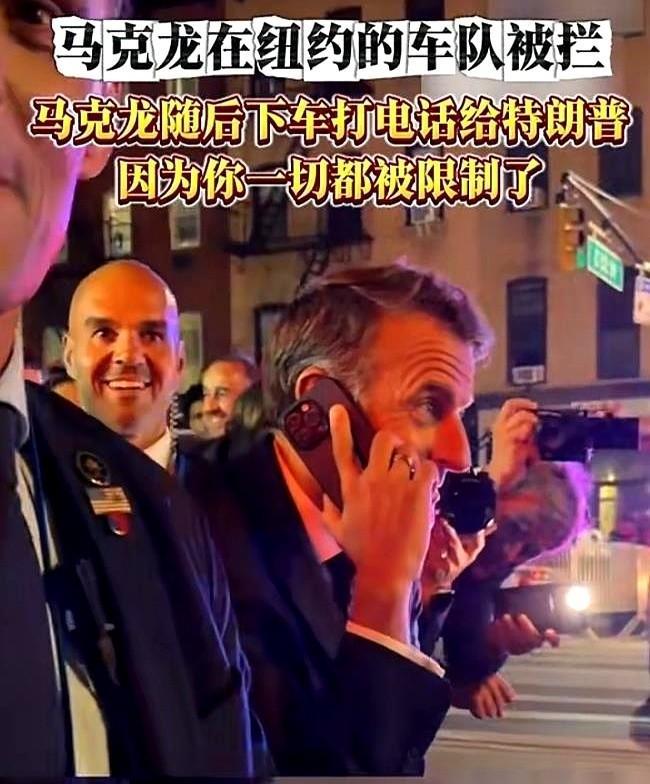

2024年9月25日,马克龙在纽约街头走了三十分钟,不是因为迷路,而是他的车被挡住了。 挡他的人,是前总统特朗普的车队。 这不是偶发的交通混乱,而是一场被制度惯性点燃的外交尴尬。 纽约警方有份“优先通行名单”,前总统排在前面,但法国总统作为安理会常任理事国元首,本该和美国总统平起平坐。 可那天,没人提醒他们该这么排。 没人知道马克龙当时在想什么。 他没发火,没喊话,也没在社交媒体上抱怨。 他只是推开车门,走进人群,像一个普通的行人。 后来才知道,他第一时间打给了拜登,不是特朗普。 拜登立刻打电话给纽约市长,道歉、调查、整改。 这说明,即便特朗普的声量再大,美国体制里真正能维持外交底线的,还是现任总统。 而法国,也没有选择用情绪对抗,而是用沉默完成了一次精准的外交示警。 同一天,爱尔兰、西班牙、挪威也宣布承认巴勒斯坦。 联合国一周后通过决议,呼吁2025年前实现巴勒斯坦建国,美国是唯一投反对票的西方大国。 这不是法国的孤勇,是欧洲在悄悄重构自己的中东立场。 当美国还在用“支持以色列”作为唯一答案时,它的盟友已经在寻找新的路径。 我见过太多政治表演:怒吼、声明、推特对骂。 但马克龙的步行,反而更像一种力量。 他没有试图压过谁,只是让所有人看见:当规则被随意打破,当礼节被当成可选项目,真正的权威不是靠车队开道,而是靠别人是否愿意继续和你并肩走路。 他走的那三十分钟,不是被耽误的行程,是旧秩序崩裂时,一声没有回音的钟响。